अमर कलाकारों का अंतिम पड़ाव | Stories from Pere Lachaise

A Journey through the graves of some great literary figures and artists

—अरुण जी

अक्टूबर 2023 में पेरिस भ्रमण के क्रम में हम आइफ़िल टावर, लूव्र म्यूजियम, पोंपिदू सेंटर वगैरह का दर्शन कर चुके थे। हमें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो उतनी प्रसिद्ध नहीं भी हो, पर आकर्षक हो। पेरिस के उन स्थापित नामों से अलग। तभी बेटी मेधा ने एक क़ब्रिस्तान का नाम सुझाया। पेरिस का पेर लाशेज़ क़ब्रिस्तान। बेल्विल में हमारे निवास स्थान से करीब तीन किलोमीटर दूर। मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो मेरा आकर्षण बढ़ गया।

एक नाम जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, वह था जेआरडी टाटा का। हालांकि वहाँ ओस्कर वाइल्ड, शोपां, मॉलियर, प्राऊस्ट, ला फ़ॉन्टेन, गेट्रूड स्टेन जैसी महान विभूतियों की कब्र भी थीं। पर भारतीय उद्योगपति जेआरडी टाटा अपने अनंत विश्राम के लिए वहाँ कैसे पहुंचे? यह मेरे लिए एक पहेली थी। हमने तय किया कि अगली सुबह हमारा पड़ाव होगा वहीं। पेर लाशेज़ में।

110 एकड़ में फैला पेर लाशेज़ आज पेरिस का सबसे बड़ा क़ब्रिस्तान है। प्रत्येक वर्ष यहाँ लगभग 35 लाख आगंतुक आते हैं। दुनिया के किसी भी क़ब्रिस्तान में इतनी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए नहीं जाते।

25 अक्टूबर को हम (बन्दना, मेधा और मैं) सुबह-सुबह पेर लाशेज़ भ्रमण को चल पड़े। बेल्विल से मेट्रो लेकर हम जिस स्टेशन पर उतरे उसका नाम उसी क़ब्रिस्तान के नाम पर था। पेर लाशेज़। बाहर गाइड हमारा इंतजार कर रही थी। सामान्य कद-काठी एवं आकर्षक व्यक्तित्व की धनी हमारी गाइड एक युवा थी। मिलते ही उसने बताया कि वह हमें कहाँ-कहाँ लेकर जाएगी। किन विभूतियों की कब्रों का हमें दर्शन कराएगी। वह फ्रेंच थी लेकिन उसकी अंग्रेजी ऐक्सेंट पर फ्रेंच का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था। उसने पाँच मिनट तक कुछ और सैलानियों के आने का इंतजार किया। फिर हमें लेकर चल पड़ी। पेर लाशेज़ वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर था।

गेट्रूड स्टेन (Gertrude Stein)

सबसे पहले हम गेट्रूड स्टेन की क़ब्र पर रुके। गेट्रूड स्टेन का नाम एक साहित्यकार के रूप में मैंने सुना जरूर था। पर उनके बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं थी। गाइड ने हमें विस्तार से बताया। गेट्रूड स्टेन एक लेखक, कवि व कला संग्रहकर्ता थीं। 1874 में उनका जन्म अमरीका में हुआ। वहीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 1903 में वह अपने भाई लियो स्टेन के साथ पेरिस आ गईं और वहाँ रहकर कलाकृतियों का संग्रह एवं व्यापार करने लगीं।

पेरिस में गेट्रूड का कला प्रदर्शनी कक्ष साहित्य और कला की मशहूर हस्तियों का अड्डा हुआ करता था। उसमें पाब्लो पिकासो, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एफ़ स्कॉट फिट्जेराल्ड, सिंक्लेयर लुईस, एज़रा पाउंड, शेरवुड ऐंडरसन, हेनरी मैटिस जैसे साहित्यकार एवं कलाकार शिरक़त किया करते थे। पाब्लो पिकासो की प्रतिभा को प्रकाश में लाने में गेट्रूड स्टेन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

क़ब्र पर आगे गेट्रूड का नाम अंकित है और पीछे उनकी अनन्य मित्र एवं जीवन साथी ऐलिस बी टोकलास का। दोनों को एक ही कब्र में दफ़नाया गया है। गेट्रूड लेस्बियन थीं। 1933 में प्रकाशित “The Autobiography of Alice B. Toklas” में गेट्रूड ने अपने और अपने पार्टनर के जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। यह उनकी आत्मकथात्मक रचना थी, जो काफ़ी लोकप्रिय हुई।

ऑस्कर वाइल्ड (Oscar Wilde)

गाइड ने हमें बताया कि अब हम ऑस्कर वाइल्ड की कब्र की ओर जा रहे हैं। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। एक महान रचनाकार जिन्होंने अपने विचारों, अपनी कृतियों से विश्व साहित्य को समृद्ध किया। जिनके शब्द, कथन और उक्तियां आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करती हैं, हंसाती हैं। उनका अंत कितना दर्दनाक रहा?

1895 का वो वर्ष जब ऑस्कर वाइल्ड अपनी प्रसिद्धि के चरम पर थे, उनके दो सर्वोत्कृष्ट नाटक, एन आइडीयल हसबैंड एवं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट लंदन के थियेटर में धूम मचा रहे थे। तभी उन्हें होमोसेक्सुअलिटी के जुर्म में जेल जाना पड़ा। दो वर्ष का कठोर कारावास झेलना पड़ा। सफलता के शीर्ष पर पहुँचते ही उनका सितारा गर्दिश में चला गया।

1897 में जेल से निकलने के बाद वे फ्रांस चले गए। जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने पेरिस की गलियों में भटकते हुए ग़रीबी और मुफ़लिसी में बिताए। वे कभी लौटकर इंग्लैंड या आयरलैंड नहीं गये। 1900 में पेरिस में ही उनकी मृत्यु हो गई। और अपनी चिर निद्रा के लिए वे पेर लाशेज़ पहुँचे।

अपनी कविता के किरदार स्फिंक्स की तरह वाइल्ड भी प्रेम के प्रतीक थे। हालांकि कविता से इतर उनकी अपनी कहानी में उन्हें प्रेम की सज़ा मिली। समाज ने उन्हें क्रूरतम सज़ा दी। ऑस्कर वाइल्ड विक्टोरियन समाज की नैतिकता के बोझ के तले दबकर मर गए।

नैतिकता पर वाइल्ड की ही एक उक्ति है:

“Morality is simply the attitude we adopt towards people we personally dislike.”

(नैतिकता केवल एक मनोवृत्ति है उन लोगों के प्रति जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नापसंद करते हैं।)

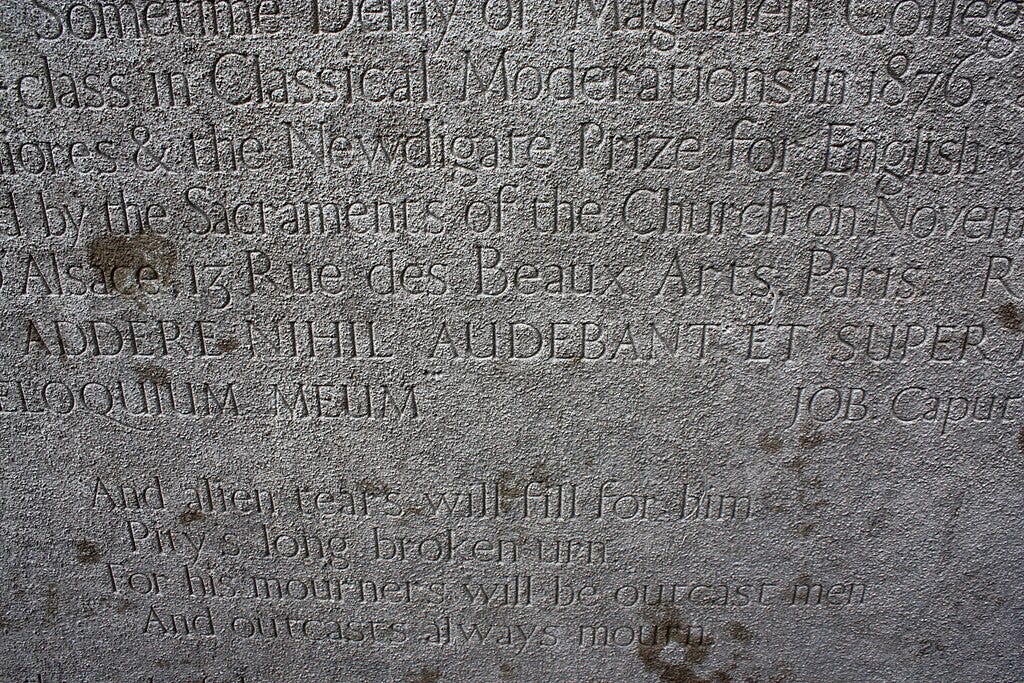

कब्र पर लिखा मृत्यु गीत ऑस्कर वाइल्ड की एक कविता The Ballad of Reading Gaol से लिया गया है।

परायों के आंसू से उसके

वर्षों से फूटे करुणा के अस्थि कलश भरेंगे

उसकी मृत्यु पर रोने वाले निर्वासित लोग होंगे

निर्वासित लोग ही हमेशा रोते हैं

वाइल्ड के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं:

“मेरी हमेशा से ये राय रही है कि ऑस्कर वाइल्ड एक महान शख्सियत थे और उनकी महानता ही उनकी कमजोरियों का सबब बनी”

ऑस्कर वाइल्ड की कब्र को देखकर जब हम आगे बढ़ने लगे तब मुझे जेआरडी टाटा का फिर ध्यान आया। मैंने गाइड से पूछा। तो उसने हमें गूगल मैप पर उनकी कब्र का लोकेशन खोजकर दिखाया। उनके बारे में कुछ जानकारी भी साझा की।

जेआरडी का जन्म 1904 में पेरिस में हुआ था। उनका लालन-पालन और शुरुआती शिक्षा पेरिस में हुई थी। उनकी मां फ्रांसीसी थी। वे फ्रांस के नागरिक थे। उनकी पहली भाषा भी फ्रांसीसी थी। 1923 में मां की मृत्यु के बाद वे भारत आ गए। पर 1993 में मृत्यु के पश्चात् जेआरडी टाटा एक बार फिर पेरिस पहुंचे। और पेर लाशेज़ में उन्हें दफ़नाया गया।

अब हम मॉलियर की कब्र पर पहुँच चुके थे।

मॉलियर (Moliere)

मॉलियर से अचानक मुझे उनके बहुचर्चित नाटक टारटूफ़ के उस ईसाई पादरी की कहानी याद आ गई। कैसे वह एक अमीर व्यक्ति को संस्कार, परम्परा और धर्म की दुहाई देकर अपने वश में कर लेता है। उसके घर में प्रवेश पा लेता है। अंधविश्वास का असर इतना कि अमीर व्यक्ति अपनी बेटी की शादी उस पादरी से करने को तैयार हो जाता है, जबकि उसकी बेटी किसी और से प्यार करती है। घर के बाकी सदस्य उस पादरी के नापाक इरादे को समझते हैं और वे उसका पर्दाफाश करने का हर संभव प्रयास करते हैं। उनके इन्हीं प्रयासों में छुपी हैं इस नाटक की कई दिलचस्प एवं हास्यपूर्ण घटनाएं।

17वीं सदी में लिखा गया यह नाटक फ्रांस एवं इंग्लैंड में तो लोकप्रिय हुआ ही, युरोप में भी नाटककारों पर इसका प्रभाव पड़ा। दुनिया की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ है। भारत में बंगाली, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में इसके मंचन होते रहे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कुछ वर्ष पहले इसके हिंदी रूपांतरण ‘आचार्य टारटूफ़’ का मंचन किया था। भारत के लिए आजकल ये कुछ ज्यादा ही प्रासंगिक हो चला है।

1622 में जन्मे मॉलियर फ्रांसीसी रंगमंच के जनक माने जाते हैं। फ्रांसीसी संस्कृति पर उनका उतना ही प्रभाव है जितना ब्रिटिश संस्कृति पर शेक्सपियर का। फ्रांसीसी भाषा को ‘मॉलियर की भाषा’ भी कहते हैं।

रंगमंच की विभिन्न विधाओं में पारंगत मॉलियर लेखक, अभिनेता और कवि भी थे। पेरिस में 14 वर्षों के अपने करियर में उन्होंने 31 नाटक लिखे और 81 का मंचन किया। द स्कूल फॉर वाइव्स (1664) में मॉलियर ने कुलीन घरों की बेटियों को शिक्षा से वंचित रखे जाने का मज़ाक़ उड़ाया है। द मिसैन्थ्रोप (1666) में समाज के उच्च वर्ग के पाखंड का पर्दाफाश किया है। द माइज़र (1668) में अधेड़ उम्र के एक अमीर कंजूस को अपना निशाना बनाया है।

मॉलियर का अंतिम नाटक था ‘द इमैजिनरी इनवैलिड’। 17 फरवरी 1673 को इसमें अभिनय के दौरान वे स्टेज़ पर गिर पड़े। कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। उन्होंने उठकर अपने अभिनय को पूरा किया। पर उसी के कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। नाटक के शीर्षक द इमैजिनरी इनवैलिड का हिंदी अनुवाद है काल्पनिक मरीज़। नाटक में अभिनय के दौरान वे एक काल्पनिक मरीज़ थे पर असल जीवन में वास्तविक। यह उनके जीवन और उनकी मृत्यु से जुड़ी एक अजीब विडंबना थी।

ला फ़ॉन्टेन (La Fontaine)

मॉलियर की कहानी खत्म होने के बाद गाइड ने ठीक उसके बगल में ला फ़ॉन्टेन की कब्र की ओर इशारा किया। ला फ़ॉन्टेन फ्रांस के सबसे लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। वे मॉलियर के समकालीन थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। कहा जाता है कि मॉलियर की मृत्यु के बाद उनकी कब्र पर लिखा गया मृत्यु गीत ला फ़ॉन्टेन ने ही लिखा था:

“Here lies Moliere, the greatest farceur in the world.”

(यहाँ सो रहे हैं मॉलियर, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार)

ला फ़ॉन्टेन के इन शब्दों में एक ओर अपने मित्र एवं महान कलाकार मॉलियर के प्रति सम्मान है तो दूसरी ओर समाज और व्यवस्था के प्रति कटाक्ष।

मॉलियर एवं ला फ़ॉन्टेन का फ्रांसीसी समाज पर कितना असर है इसका अंदाजा केवल इस एक बात से लगाया जा सकता है कि 19वीं सदी में पेर लाशेज़ क़ब्रिस्तान को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्हीं दोनों की कब्रें यहाँ स्थानांतरित की गईं। आज 400 वर्षों बाद भी साहित्य और समाज पर उनका यह असर कम नहीं हुआ है।

ला फ़ॉन्टेन के बारे में बताते हुए हमारी गाइड अपने बचपन में खो गई। उसने कहा कि फ़ॉन्टेन की बहुत सारी कविताएं उसे याद हैं। उन्हें पढ़ती हुई वह बड़ी हुई थी। वह उन कविताओं में दर्ज पौराणिक कथाओं का भी जिक्र करने लगी। प्रचलित पौराणिक कथाओं पर आधारित ला फ़ॉन्टेन की फ़ेबल्स उनकी सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। इसमें 240 नीति कथाएं हैं। यह उनके जीवन काल में ही प्रसिद्ध हो गई थी।

बारह पुस्तकों में प्रकाशित ला फ़ॉन्टेन के फ़ेबल्स की कहानियां उनकी मूल रचनाएं नहीं हैं। पर अपनी कला और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर उन्होंने फ्रांसीसी साहित्य में उन्हें अमर कर दिया। शुरू की छह पुस्तकें पाश्चात्य साहित्य एवं अंतिम छह पुस्तकों के लिए उन्होंने एशियाई साहित्य का इस्तेमाल किया है। भारतीय वांग्मय से पंचतंत्र की कहानियों को भी स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया है। अपनी पुस्तक की भूमिका में पंचतंत्र के लेखक के प्रति ला फ़ॉन्टेन ने विशेष आभार व्यक्त किया है।

फ्रेडरिक शोपां (Frederic Chopin)

ला फ़ॉन्टेन की कहानी खत्म हो चुकी थी। गाइड ने हमारा ध्यान उसी के बगल की एक और कब्र की ओर दिलाया। पोलेंड के महान संगीतकार फ्रेडरिक शोपां की कब्र। वैसे तो पाश्चात्य संगीत के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं थी। पर गाइड ने जब शोपां के बारे में बताया तो मैं रोमांच से भर गया। यह सोचकर कि हम एक ऐसी शख्सियत के सामने खड़े हैं जिसका नाम पाश्चात्य संगीत के महानतम संगीतकारों की सूची में दर्ज है।

फ्रेडरिक शोपां का जन्म 1810 में पोलैंड की राजधानी वॉरशॉ के पास एक गाँव में हुआ। घर में संगीत का माहौल था। माँ पियानो बजाती और गाती थीं। पिता बांसुरी बजाते थे। पियानो बजाने की शुरुआती शिक्षा उन्हें अपनी बड़ी बहन और माँ से मिली। सात साल की उम्र तक वे स्टेज़ पर बजाने लगे थे। 15 वर्ष की आयु में उन्हें रूस के सम्राट ज़ार एलेक्ज़ैन्डर 1 के सामने बजाने का अवसर मिला। तब तक वे संगीत की धुनों की रचना करने लगे थे।

1830 में शोपां अपने दोस्तों के साथ विदेश यात्रा पर निकले। उन्हें क्या पता था कि वे फिर कभी लौटकर पोलैंड नहीं जा पाएंगे। वियेना पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ कि पोलैंड में रूसी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। उनका एक दोस्त विद्रोह में शामिल होने वॉरशॉ लौट गया। और शोपां वहीं रुक गए। एक वर्ष बाद जब वे वियेना से पेरिस के रास्ते में थे तब उन्हें पता चला कि विद्रोह को कुचल दिया गया है। उनके लिए घर लौटना अब संभव नहीं था।

धीरे-धीरे शोपां के संगीत में देशप्रेम की भावना उतरती चली गई। और वे पोलैंड की गुलामी के ख़िलाफ़ एक विरोध की आवाज़ बनकर उभरने लगे। उनके संगीत का लोगों पर इतना असर था कि वे 19वीं सदी में रूसी ज़ारशाही की मार झेल रहे पोलैंड की आज़ादी के प्रतीक बन गए। 1863 में पोलिश-रूसी संघर्ष के दौरान रूसी सैनिकों ने उनके संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके बचपन के पियानो को दूसरी मंजिल से फेंक कर चूर चूर कर दिया। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी की नाज़ी सेना ने पोलैंड पर कब्ज़ा किया तब उन्होंने शोपां के संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। संगीतकार रॉबर्ट शूमान ने कितना सही कहा था, शोपां का संगीत ‘फूलों में छुपी तोप’ की तरह है।

पेरिस में शोपां का करियर मात्र 17 वर्ष का था। 39 वर्ष की आयु में (1849) उनकी मृत्यु हो गई। पर इस छोटे अंतराल में संगीत के लिए वह एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। शोपां के संगीत में एक ओर अगर देशप्रेम की गहराई है तो दूसरी ओर कला की ऊंचाई। पाश्चात्य संगीत के महान कलाकारों की सूची में उनका नाम सदा के लिए दर्ज रहेगा।

जिम मॉरिसन (Jim Morrison)

पेर लाशेज़ की हमारी ये रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा अब समापन की ओर अग्रसर थी। लगभग डेढ़ घंटे के इस भ्रमण से हम थक चुके थे। हमारा अंतिम पड़ाव था जिम मॉरिसन की क़ब्र। वहाँ पड़े फूलों के ढेर इस बात के गवाह थे कि जिम मॉरिसन आज भी बहुत लोकप्रिय हैं।

जिम मॉरिसन का नाम आते ही साठ और सत्तर के युवाओं की छवियां सामने आने लगती हैं। यूरोप और अमेरिका की युवा पीढ़ी में उस दौरान एक अजीब तरह का रोष था। वे समाज की स्थापित परम्पराओं एवं मान्यताओं के विरोध में बग़ावत पर उतारू थे।

उसी युवा पीढ़ी के नायक बनकर उभरे जिम मॉरिसन। 1967 में अपने रॉक बैंड ‘द डोर्स’ के पहले एल्बम के साथ वे सुर्खियों में आए। एल्बम का नाम भी ‘द डोर्स’ ही था। उसी वर्ष दूसरे एल्बम स्ट्रेंज डेज़ के साथ वे लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने लगे। 1967 से 1970 के बीच उनके बैंड ने कुल छह एल्बम रिलीज़ किए। सब एक से बढ़कर एक। उनके कुछ लोकप्रिय गीतों के नाम हैं ‘लाइट माई फ़ायर’, ‘लव मी टू टाइम्स’, ‘लव मी मैडली’, ‘टच मी’ इत्यादि।

विवादों से जिम मॉरिसन का रिश्ता कुछ अजीब था। स्टेज़ पर गीतों की प्रस्तुति के दौरान या नशे के सेवन के कारण, वे कई बार विवादों के घेरे में आए। उनका अन्त भी विवादास्पद रहा। 1970 में पेरिस के एक होटल में उनकी रहस्यमय मौत हुई। तब वे केवल 27 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु की खबर को कुछ समय तक गुप्त रखा गया। शव को दफ़नाने के दौरान भी पेर लाशेज़ में केवल चार लोग मौजूद थे।

जिम मॉरिसन की कहानी के साथ पेर लाशेज़ की हमारी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। हम क़ब्रिस्तान के निकास द्वार पर खड़े थे। गाइड हमसे विदा लेकर जा चुकी थी। पर जेआरडी टाटा की क़ब्र को देखने की मेरी इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। थकान के बावजूद मैं जेआरडी की क़ब्र का दर्शन करना चाहता था। लेकिन बन्दना और मेधा इसके लिए तैयार नहीं थे। ख़ैर, मेरी इस इच्छा को तन्मय (पुत्र) और इंचरा (बहू) ने पिछले साल (2024) वहाँ जाकर पूरा किया। वहाँ से उन्होंने कुछ फोटो भी भेजे।

पेर लाशेज़ से अब हम बाहर निकल चुके थे। बेल्विल में अपने निवास की ओर चल पड़े थे। पेर लाशेज़ से बेल्विल तक सीधी सड़क जाती है। क़ब्रिस्तान की ऊंची दीवार दूर तक सड़क के साथ चलती है। उसी के साथ हम फुटपाथ पर पैदल चलने लगे।

दीवार के साये में चलते हुए मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे— असंख्य लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें कोई नहीं याद करता। लेकिन मॉलियर, ला फ़ॉन्टेन, शोपां, ऑस्कर वाइल्ड, गेट्रूड स्टेन, जिम मॉरिसन जैसे रचनाकारों को मृत्यु के सौ, दो सौ, चार सौ साल बाद भी हम अक्सर क्यों याद करते हैं? उनमें क्या विशेषताएँ थीं?

—अरुण जी के अन्य लेख एवं कविताएँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं: arupedia.com

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.

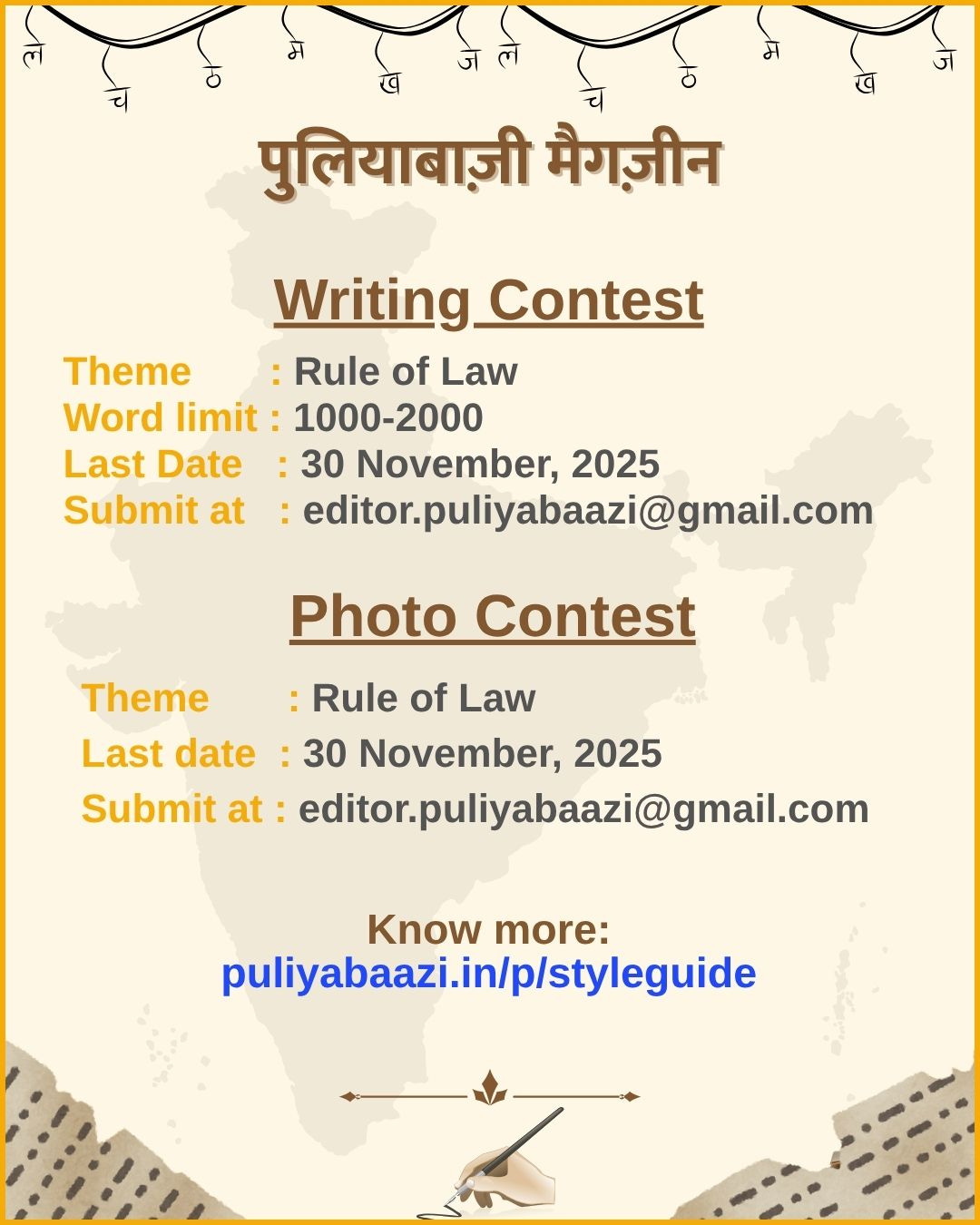

Writing & Photo Contests for Puliyabaazi Magazine

Dear all Puliyabaaz, you are cordially invited to submit your entries for the 2nd edition of Puliyabaazi magazine.

Here are the details:

Writing Competition:

Topic: Rule of Law (e.g. Indian Judiciary, Constitution of India, Republic)

Length: 1000-2000 words.

Language: We prefer Hindi but we can consider English articles.

Prize: Article features in Puliyabaazi Magazine + Small honorarium

AI Use: Not Allowed

Last Date: 30 November, 2025

Submit your entries at: editor.puliyabaazi@gmail.com

Send your article as an MS Word document or a Google Doc.

Photo Contest:

Theme: Rule of Law

Last date to submit: 30 November, 2025

Prize: Photo features in Puliyabaazi’s first magazine!

Submit your entries at: editor.puliyabaazi@gmail.com

Send a high-resolution photo with a meaningful caption

Know more: Submission Guidelines

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन!

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन का पहला अंक जल्द ही आ रहा है! अगर आप ने अभी तक अपनी फ्री कॉपी बुक नहीं की, तो नीचे दी गई लिंक पर अपना नाम और पता तुरंत दर्ज करें!