बदलाव की कहानियाँ। Echoes of 'Heart Lamp' and 'Delhi Dehat'

Story of a Booker Prize Winner, and a Project Chronicling a Tale of Cultural Loss

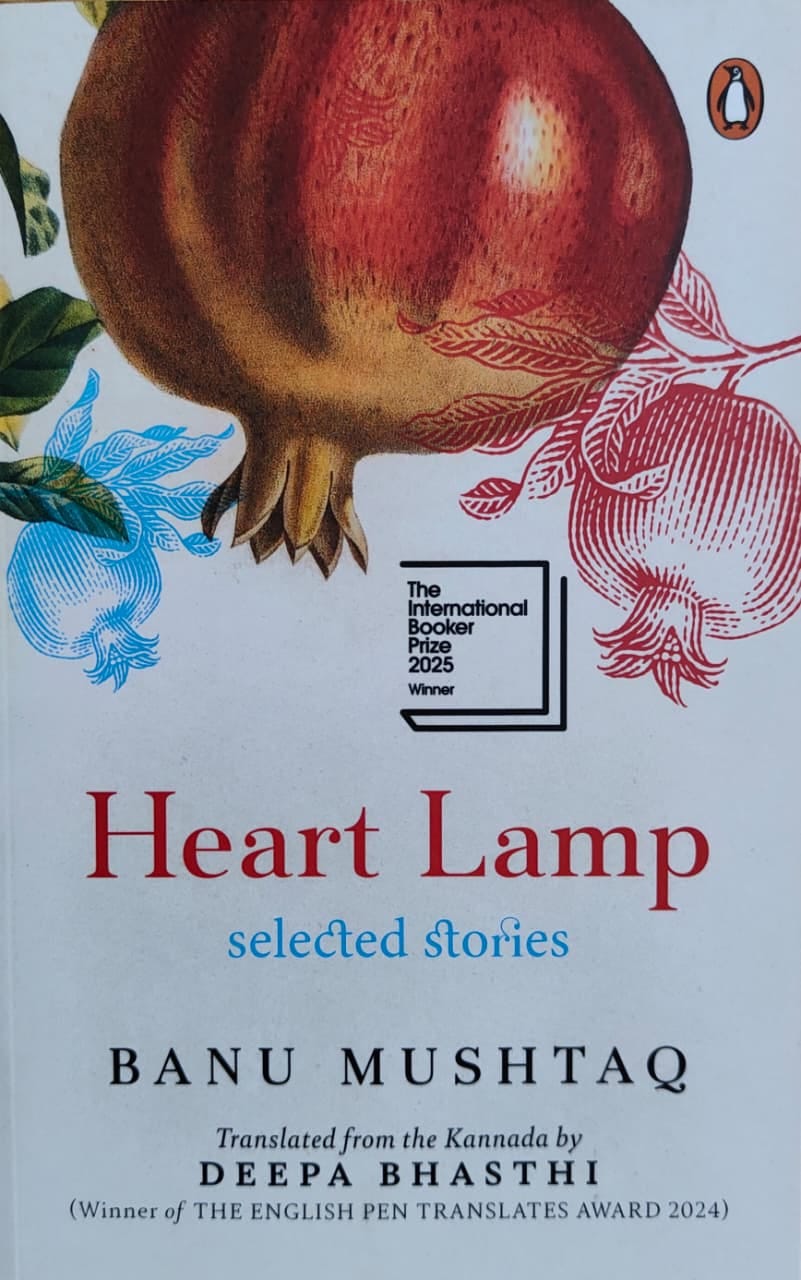

Book Shelf#1: बानू मुश्ताक़ का बुकर तक सफ़र। Banu Mustaq's journey to Booker Prize

Book Review by Arun Jee

बानू मुश्ताक़ और दीपा भस्ति की जोड़ी ने इंटरनैशनल बुकर पुरस्कार जीत कर इस बार इतिहास रच दिया। बानू का हार्ट लैंप बुकर प्राप्त करने वाला पहला कहानी संग्रह बना। इसके पहले किसी कहानी संग्रह को यह पुरस्कार नहीं मिला था। एक भारतीय अनुवादक, दीपा भस्ति, को मिला ये पहला बुकर है। दक्षिण भारतीय भाषा कन्नड़ की किसी रचना को भी ये पहली बार मिला है।

भारत की प्रमुख भाषा हिंदी दक्षिण भारत के स्थानीय मुद्दों को उतनी तरजीह नहीं देती, दे भी नहीं सकती, जितनी कन्नड़ जैसी कोई क्षेत्रीय भाषा दे सकती है। इस मायने में बानू मुश्ताक़ के हार्ट लैंप को बुकर मिलना और भी महत्वपूर्ण है। यह कर्नाटक और दक्षिण भारत में रह रही मुस्लिम महिलाओं की कहानियाँ कहती हैं। उनकी समस्याओं को पाठकों के सामने मजबूती से रखती है।

2022 में गीतांजलि श्री पहली भारतीय थीं जिन्हें इंटरनैशनल बुकर पुरस्कार मिला। बानू मुश्ताक़ दूसरी हैं। दोनों में अंतर यह है कि गीतांजलि की टुम्ब ऑफ सैंड मूल हिंदी का उपन्यास है, जबकि हार्ट लैंप मूल कन्नड़ का कहानी संग्रह। बानू मुश्ताक़ के हार्ट लैंप और गीतांजलि श्री के टुम्ब ऑफ सैंड में एक और अंतर है। हार्ट लैंप में कहानियों के किरदार दक्षिण भारत के मुस्लिम समुदाय की मध्यवर्गीय या निम्नमध्यवर्गीय आम महिलाएं हैं। जबकि टुम्ब ऑफ सैंड महानगर को उच्च वर्ग के पात्रों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दोनों पुस्तकों में धर्म की सत्ता पर प्रहार जरूर है पर दोनों के संदर्भ अलग-अलग हैं।

हार्ट लैंप को मिले इस पुरस्कार को केवल एक क्षेत्रीय भाषा या उसके साहित्य को मिले सम्मान तक सीमित करना इसके महत्व का अवमूल्यन होगा। यह भारत की सांस्कृतिक विविधता को मिला एक सम्मान है।

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अपने भावपूर्ण भाषण में बानू कहती हैं:

“मेरे लिए यह केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि इस बात की पुष्टि है कि व्यक्ति और वैश्विक समुदाय दोनों रूपों में हमारा अस्तित्व तभी संभव हो सकता है जब हम विविधता को अपनाएंगे, विभिन्नता का जश्न मनाएंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जिसमें हरेक आवाज़, हरेक कहानी का सम्मान होगा। हरेक व्यक्ति को उचित स्थान प्राप्त होगा।”

बानू मुश्ताक़ का जन्म और लालन-पालन कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ। आठ वर्ष की उम्र में उनके पिता ने उनका दाखिला कन्नड़ माध्यम के एक कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया। कन्नड़ उनके लिए एक नयी भाषा थी। पर जल्द ही वह इसमें पारंगत हो गईं। स्कूल के दिनों से ही इस भाषा में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली कहानी शादी के एक साल बाद एक स्थानीय पत्रिका में छपी।

26 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की। शादी के शुरू के वर्ष उनके लिए काफ़ी कठिन थे। वोग पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में वह बताती हैं:

“मैं हमेशा से लिखना चाहती थी। लेकिन मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं था क्योंकि प्रेम विवाह के बाद अचानक मुझसे कहा गया कि मैं बुर्क़ा पहनूं और घरेलू कामों के लिए समर्पित हो जाऊँ। 29 वर्ष की आयु में माँ बनने के साथ मैं पोस्टपॉर्टम डिप्रेशन का शिकार हो गई।”

द वीक पत्रिका के इंटरव्यू में अपने निजी जीवन के बारे में वह खुलकर व्यक्त होती हैं:

“एक दिन अचानक गुस्से में आकर मैंने अपने ऊपर केरोसिन छिड़क लिया। अपने आप को मैं आग के हवाले कर देना चाहती थी। सौभाग्य से मेरे पति ने मुझे देख लिया। मुझे गले लगाकर माचिस मेरे हाथ से ले ली। छोटी बेटी को मेरे पैर पर रखकर वे मुझसे विनती करने लगे कि हमें छोड़कर मत जाओ।”

अपने निजी जीवन की इस पीड़ादायक घटना को बानू ने इस संकलन की शीर्षक कहानी हार्ट लैंप में दर्ज किया है।

बानू ने अपने करियर की शुरुआत कन्नड़ की पत्रिका, लंकेश पत्रिके, में रिपोर्टर के रूप में की। उसके बाद वे अधिवक्ता बनीं। सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहीं। पर इन सब में उनकी लेखनी को सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया?

इस सवाल का जवाब दीपा भस्ति की अनुवादकीय टिप्पणी में मिलता है :

“बानू मुश्ताक़ के पूरे करियर को अगर एक शब्द में व्यक्त करना हो, चाहे वह पत्रकार या अधिवक्ता के रूप में हो या लेखक अथवा कार्यकर्ता के रूप में, तो वह शब्द है बंदया। कन्नड़ में बंदया का अर्थ होता है सत्ता के खिलाफ़ असहमति, विरोध या क्रांति। बंदया आंदोलन कर्नाटक में उभरा एक प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन था। ख़ासकर उच्च जाति और पुरुष प्रधान लेखकों के वर्चस्व के खिलाफ़ शुरू हुआ यह आंदोलन, 1970 और 1980 के दशक में काफ़ी सक्रिय रहा। इसमें महिलाओं, दलितों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कहानियाँ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।”

बानू मुश्ताक़ के रचना संसार में छह कहानी संग्रह, एक निबंध संकलन, एक कविता संग्रह और एक उपन्यास शामिल हैं। उनकी कृतियां उनके जीवन और समाज का दर्पण हैं। वे स्थानीय मुस्लिम समुदाय में लड़कियों व महिलाओं की पीड़ा को उजागर करती हैं। उन्हें कर्नाटक साहित्य अकादमी तथा ‘दान चिंतामणि अतिमब्बे’ जैसे कई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं। विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं।

हार्ट लैंप उनके तैंतीस वर्षों की रचनाओं से चयनित 12 कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद है। इसमें बानू मुश्ताक़ ने धर्म, पितृसत्ता, हिंसा, गैरबराबरी जैसी समस्याओं से जूझती महिलाओं के आम जीवन को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। महिलाओं पर केंद्रित ये कहानियाँ जितनी स्थानीय लगती हैं, उतनी ही ये सार्वभौमिक हैं। इनके किरदारों से हमारा सामना कहीं भी हो सकता है। कभी भी। भारत या दुनिया के किसी भी अन्य भूभाग में।

शीर्षक कहानी हार्ट लैंप में लेखक ने दर्शाया है कि धर्म एवं परम्परा का ताना-बाना हमेशा एक स्त्री के ख़िलाफ़ है। कहानी की मुख्य किरदार मेहरुन के मुश्किल समय में भाई-बंधु, माता-पिता सभी उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। वह असहाय हो जाती है। जीवन से हार जाती है।

रेड लुंगी नामक कहानी में लेखक ने धार्मिक कर्मकांड ख़तना को आड़े हाथों लिया है। कहानी में लेखक ने जिस तरह से खतना करवाने के पूरे परिदृश्य को प्रस्तुत किया है—पुरानी और नई पद्धतियां, बच्चों के घाव, उनकी पीड़ा, वयस्कों का धर्म में अंधी आस्था। यह सब देखकर कहानी के अंत में लुंगी का लाल रंग पाठकों को चुभने लगता है। कहानी का शीर्षक प्रतीकात्मक एवं अर्थपूर्ण है।

ब्लैक कोबराज़ नामक कहानी के महिला किरदार निर्भीक व साहसी हैं। जरूरत पड़ने पर वे मामले को अपने हाथों में लेने से नहीं हिचकतीं। एक महिला के खिलाफ हो रहे अन्याय में शामिल मुतावल्ली पर गांव की महिलाएं नागिन की तरह फुफकारती हैं। उसकी घरवाली भी उसे नहीं बख़्शती।

हार्ट लैंप की अंतिम कहानी बी अ वुमन वन्स, ओ लॉर्ड काफ़ी दर्दनाक है। बानू मुश्ताक़ ने इस कहानी को एक पत्र के रूप में लिखा है। इसकी मुख्य किरदार एक पीड़ित महिला है। वह भगवान को लिखे पत्र में उनकी रचना पर सवाल उठाती है। एक पुरुषवादी समाज में इस महिला का जीवन असह्य पीड़ा से भरा है। पत्र का अंत मार्मिक है। वह लिखती है:

“अगर इस दुनिया को बनाने का आपको फिर से अवसर मिले, पुरषों और महिलाओं को फिर से पैदा करना पड़े, तो इस बार हमें आप एक अनुभवहीन कुम्हार की तरह मत गढ़िएगा। हे प्रभु! इस पृथ्वी पर स्त्री के रूप में आइए, बस एक बार!”

द वायर अंग्रेजी के एक लेख में पवन कोरदा ने कितना सही कहा है:

“सत्ता से जुड़े संघर्ष केवल स्टेट के विशाल रंगमंच या जन आंदोलनों के शोर तक ही सीमित नहीं होते। वे समाज में मानव निर्मित उस ताने-बाने में भी मौजूद हैं जो हमारे रोज़मर्रा के आदान-प्रदान, मौन संवाद को बारीकी से संचालित करते हैं।”

सचमुच बानू मुश्ताक़ के हार्ट लैंप की कहानियां महिलाओं के रोज़मर्रा के जीवन में सत्ता के खेल का सारांश है। एक ऐसा खेल जिसमें महिलाएं बार बार हारती हैं। बानू ने अपने आस-पास घट रही इन कहानियों को भावपूर्ण ढंग से बुना है। समाज की सच्चाइयों को बेबाकी से पेश किया है।

हालांकि सच्चाइयों को लेखनी में दर्ज करने के अपने ख़तरे हैं। बानू को भी इन खतरों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके पिता से शिकायत की, तुम्हारी बेटी हमारी बिरादरी का नाक कटवा देगी। एक बार बानू पर फ़तवा जारी हुआ। उनको धमकियां मिलीं। जानलेवा हमला भी हुआ। इन सब के बावजूद वह अपने लेखन कर्म में मुस्तैदी से जुटी रहीं।

बानू मुश्ताक़ के हार्ट लैंप को अंग्रेजी में पुनर्जीवित करने में दीपा भस्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने बेहतरीन अनुवाद से इसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाने में मदद की है। बुकर कमिटी के चेयर मैक्स पोर्टर के अनुसार हार्ट लैंप “एक असाधारण अनुवाद है जो भाषा को झकझोरकर अंग्रेजी को समृद्ध करने के लिए कुछ नये ढांचों का निर्माण करता है”

—अरुण जी

अरुण के अन्य लेख एवं कविताएँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं: arupedia.com

City Chronicles #2: दिल्ली की मिटती हुई विरासत । Delhi’s Disappearing Identity

Chronicling the Stories of Yesterday by Puneet Singhal

क्या आपको पता है कि आज जहाँ नई दिल्ली का विख्यात कनॉट प्लेस है, वहाँ 1920 तक माधोगंज नाम का एक गाँव हुआ करता था? और यह भी कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ व साउथ ब्लॉक जिस इलाके में बने हैं, वहाँ करीब 125 साल पहले रायसीना गाँव बसा था? दिल्ली जैसे महानगर की चमक-दमक के पीछे एक समृद्ध ग्रामीण विरासत छुपी हुई है, जो वक़्त के साथ धुंधली पड़ रही है। दिल्ली के आधिकारिक रिकॉर्ड में आज भी 357 गाँव दर्ज हैं, और हर गाँव की अपनी अनूठी पहचान, रीति-रिवाज़ और सामाजिक ताना-बाना है। फिर भी, राजधानी की चर्चा में इन गाँवों का ज़िक्र मुश्किल से ही होता है, और इनके बारे में गहरा शोध भी लगभग न के बराबर हुआ है।

शहरीकरण से बदलते गाँव

दिल्ली के विस्तार और विकास की क़ीमत अक्सर इन गाँवों ने चुकाई है। कई गाँवों की ज़मीन पर आज बड़े संस्थान या रिहायशी कॉलोनियाँ बस चुकी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU), आईआईटी दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा—ये सभी कभी न कभी किसी गाँव की ज़मीन पर बने हैं, वो भी अधिकतर बिना वहाँ के मूल निवासियों की सहमति के। ऐसी विकास योजनाओं ने पूरे-के-पूरे गाँव उजाड़ दिए, लेकिन उन समुदायों की सामाजिक और ऐतिहासिक धरोहर सहेजने की कोई पहल नहीं हुई। जो गाँव पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए, वे 'शहरी गाँव' बनकर महानगर में घुल-मिल गए हैं। इन ग्राम्य बस्तियों में अब खेती-बाड़ी तो नहीं होती, लेकिन अब भी कुछ हद तक चौपाल और स्थानीय पंचायत जैसी पारंपरिक संरचनाएँ मौजूद हैं। फिर भी उनका पारंपरिक माहौल तेज़ी से बदलकर कंक्रीट के जंगल में तबदील हो चुका है।

देवली: बदलते परिवेश में एक गाँव

ऐसे ही बदलावों की एक बानगी दक्षिणी दिल्ली के देवली गाँव में देखने को मिलती है। कहा जाता है मेरे अपने गाँव देवली की स्थापना 1050 ईसवी में श्री मेहरचंद सिंघल ने की थी और मैं उनके वंश में 43वीं पीढ़ी हूँ। बुज़ुर्ग बताते हैं कि हमारा परिवार मूल रूप से राजस्थान के सीकर क्षेत्र से यहाँ आकर बसा था। आज हमारा देवली दो विपरीत दुनियाओं के बीच फँसा हुआ है: एक तरफ़ संगम विहार जैसी विशाल अनधिकृत कॉलोनी (कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी) जहाँ देशभर से आए प्रवासी मेहनतकश बसे हैं, दूसरी ओर सैनिक फ़ार्म्स जैसा संपन्न इलाक़ा, जिसमें बड़े उद्योगपति, राजनेता और सेवानिवृत्त अफ़सर रहते हैं। विडंबना यह है कि ये दोनों पड़ोसी बस्तियाँ अवैध (अनधिकृत) होते हुए भी हमारे गाँव को अपने-अपने ढंग से प्रभावित करती हैं। नेब सराय थाने की ओर से यदि गाँव आएँ तो एक ओर हरियाली और साफ़-सुथरे बड़े मकान दिखते हैं, और अचानक दूसरी ओर कूड़े के ढेर के साथ तंग, अव्यवस्थित बस्ती शुरू हो जाती है—समझ लीजिए कि आप संगम विहार में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ सड़क भी एकदम उबड़-खाबड़ हो जाती है, चारों ओर कचरे व जानवरों की गंध आती है और फुटपाथ पर ठेले-खोमचे नज़र आने लगते हैं। देवली और संगम विहार को बांटने वाली इस भौतिक सीमा को हम 'बाँध' कहते हैं।

मेरी माँ बताती हैं कि जब उनकी शादी होकर वे देवली आई थीं, तब यह बाँध काफ़ी ऊँचा था और आसपास काफ़ी सन्नाटा रहता था। चारों ओर कीकर और देसी बबूल के पेड़ थे, और इस बाँध के पास गाँव वाले अपनी बकरियाँ, गाय-भैंस बांधते थे। कभी-कभी सुनहरे सियारों के खेतों में विचरण करने की बातें भी सुनने को मिलती थीं, वही खेत जहाँ आज संगम विहार की घनी आबादी है। मेरे लिए आज यह सब कल्पना करना भी मुश्किल है। जब मैं बड़ा हुआ, तो सभी से यही सुनता था कि संगम विहार एशिया की सबसे बड़ी अनधिकृत कॉलोनी है (हालाँकि इस दावे का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं था)। उधर हमारा देवली गाँव अपने संकरे रास्तों, खुले स्थानों की कमी, गर्मियों में पानी की किल्लत और बरसात में जलभराव जैसी समस्याओं के लिए बदनाम हो चुका था। हमारे बड़े-बुज़ुर्ग बताते हैं कि 1980 के दशक तक देवली पहुँचने के लिए खानपुर गाँव के खेतों को पार करके आना पड़ता था। आज भी देवली के लिए चार रास्ते हैं, जिनमें से एक सैनिक फ़ार्म्स से होकर जाता है और बाकी खानपुर-देवली रोड, तिगड़ी तथा संगम विहार से होकर। इन चारों रास्तों में से हर एक किसी न किसी पड़ोस की बस्ती से होकर गुजरता है, इसलिए आवाजाही के लिए हमें आस-पड़ोस पर निर्भर रहना पड़ता है। सैनिक फ़ार्म्स के कुछ रसूखदार निवासी तो आए दिन हमारे गाँव का रास्ता रोकने की कोशिश करते रहते हैं – उनका तर्क होता है कि ये सड़कें उनकी निजी ज़मीन पर हैं, और इनका इस्तेमाल बाहरी लोग न करें। बीते कुछ दशकों में देवली समेत आसपास के गाँवों ने अपनी अधिकतर खेती की ज़मीन भी खो दी है।

1980 के दशक के उत्तरार्ध में हमारे किसानों को सरकारी भूमि-अधिग्रहण के नोटिस मिलने लगे थे। तभी पड़ोस के खानपुर और तुग़लकाबाद गाँव के लोगों ने समझाया कि सरकार हमारी जमीन का मुआवज़ा नाममात्र देगी, इसकी बजाय अगर हम कुछ राजनेताओं की मिलीभगत से अपनी ज़मीन छोटे-छोटे प्लॉट बनाकर प्रवासी मज़दूरों को बेचें तो हमें ज्यादा पैसा मिल सकता है। इस लालच में कई किसानों ने खेतों को टुकड़ों में बेचना शुरू कर दिया, कई बार तो आसान मासिक किश्तों पर भी प्लॉट दिए गए। देखते ही देखते हमारी उपजाऊ ज़मीन पर संगम विहार नाम की घनी बस्ती खड़ी हो गई। हमारे किसानों में एक डर यह भी था कि गाँव का जो पहाड़ी (रिज) वाला हिस्सा है, वह सरकार छीन लेगी – जैसा पहले हो चुका था। आज़ादी से पहले तक देवली के लोग उस पहाड़ी जमीन पर लगान भरते थे और हर समुदाय वहाँ अपनी गाय-बकरियाँ चराने, लकड़ी बीनने तथा पानी लेने जाया करता था। कुछ बुज़ुर्ग बताते हैं कि कभी हमारा मूल गाँव उसी पहाड़ी पर था, बाद में आबादी मैदानी हिस्से में आ बसी। 1947 में आज़ादी के बाद सरकार के वन विभाग ने उस रिज क्षेत्र को अधिगृहित कर लिया।

बदलाव के कुछ सकारात्मक पहलू

हाँ, यह भी सच है कि शहर से नजदीकी के कारण कुछ सकारात्मक बदलाव भी हुए हैं। खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। शहर की पहुंच के चलते लड़कियों और भूमिहीन परिवारों के बच्चों को शिक्षा के नए अवसर मिले हैं। सरकारी स्कूल, गैर-सरकारी संगठनों की मदद और शहर की नजदीकी ने कई ऐसे बच्चों को पहली बार स्कूल और कॉलेज तक पहुँचने का मौका दिया जो पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे।

लेकिन यह प्रगति सभी के लिए समान नहीं रही। भूमिहीन समुदाय, विशेष रूप से वंचित जातियों से आने वाले लोग, अब भी सरकारी योजनाओं और लाभों से वंचित हैं। इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया '20-पॉइंट प्रोग्राम' जैसे प्रयासों का उद्देश्य भले ही गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय था, लेकिन इन योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाया। दस्तावेज़ों की कमी, जागरूकता की कमी और प्रणालीगत भेदभाव ने इन्हें पीछे छोड़ दिया।

शहर की पहुँच ने कुछ दरवाज़े खोले, लेकिन कई पुराने दरवाज़े अब भी बंद हैं। विकास का वादा सबके लिए न्याय में तब्दील नहीं हो पाया।

दिल्ली देहात प्रोजेक्ट: विरासत बचाने की पहल

दिल्ली के गाँवों की इस मंद होती विरासत को सहेजने के लिए मैंने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मदनपुर ख़ादर के गगनदीप सिंह, पश्चिमी दिल्ली के निलोठी के पार्थ शौकीन और दक्षिण दिल्ली के ज़मरुदपुर गाँव की कुमकुम जयराम के साथ मिलकर ‘दिल्ली देहात प्रोजेक्ट’ की शुरुआत की है। हमारा उद्देश्य है कि राजधानी के गाँवों का मौखिक इतिहास और सांस्कृतिक स्मृतियाँ दस्तावेज़बद्ध की जाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सकें कि दिल्ली के इन हिस्सों में कभी कैसी ज़िंदगी हुआ करती थी।

हम गाँव-गाँव जाकर वहाँ के बुज़ुर्गों से उनके समाज, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुराने फ़ोटो, दस्तावेज़, मंदिरों के नाम, चौपालों की कहानियाँ और खोए हुए तालाबों की यादें—हम हर उस चीज़ को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली के गाँवों की पहचान रही है। हमारा यह काम केवल अतीत की यादों को इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है। हम खेत-खलिहानों से लेकर स्थानीय देवताओं के मंदिर, सूखे जोहड़ और यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशन के पीछे छिपे पुराने खंडहरों तक, हर जगह की कहानियाँ सहेज रहे हैं।

हम एक सवाल लगातार उठाते हैं—जब दिल्ली की पहचान की बात होती है, तो उसके गाँवों को इतनी आसानी से क्यों भुला दिया जाता है? वे गाँव जिनकी ज़मीन पर आज कई प्रतिष्ठित संस्थान और कॉलोनियाँ खड़ी हैं, उनके इतिहास को अब तक किसी ने गंभीरता से दर्ज़ करने की कोशिश क्यों नहीं की?

हमारी टीम अब इतिहासकारों, शहरी योजनाकारों और खुद ग्रामीणों को साथ जोड़कर राजधानी के ग्रामीण अतीत और वर्तमान की पूरी तस्वीर उकेरने में जुटी है। हमारा मानना है कि दिल्ली के गाँव केवल भूतकाल की चीज़ नहीं हैं, वे आज भी जीवित हैं, साँस ले रहे हैं और राजधानी की धड़कन में बराबरी से शामिल हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली की कहानी में ग्रामीण समाज का अध्याय ससम्मान जुड़ा रहे।

—पुनीत सिंघल

पुनीत सिंघल 'दिल्ली देहात प्रोजेक्ट' से जुड़ें हैं। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए वे दिल्ली के गाँवों की संस्कृति, विरासत, वास्तुकला, खान-पान और परंपराओं के संजोने के कोशिश करते हैं।

अगर आप इस प्रयास में शामिल होना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं या दस्तावेज़ीकरण में मदद करना चाहते हैं, तो यहाँ जुड़ें: दिल्ली देहात.

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.

Recommendations:

Hope you enjoyed the Tippani. Here are some of our other Tippanis/Episode you may like to explore.

अच्छी जानकारी। किताब पढ़ने को प्रेरित करने वाली टिप्पणी।

मैंने पुरानी दिल्ली देखी है पर जो आप ने लिखा है और जो कर रहे हैं वह लाजवाब है मैंने भी देखा जब जनकपुरी बहुत बड़ा जंगल जैसे लगता था चाणक्यपुरी तो था ही नहीं और १९७७ में मुनिरका गाँव से शहर की सीमा में आ गया