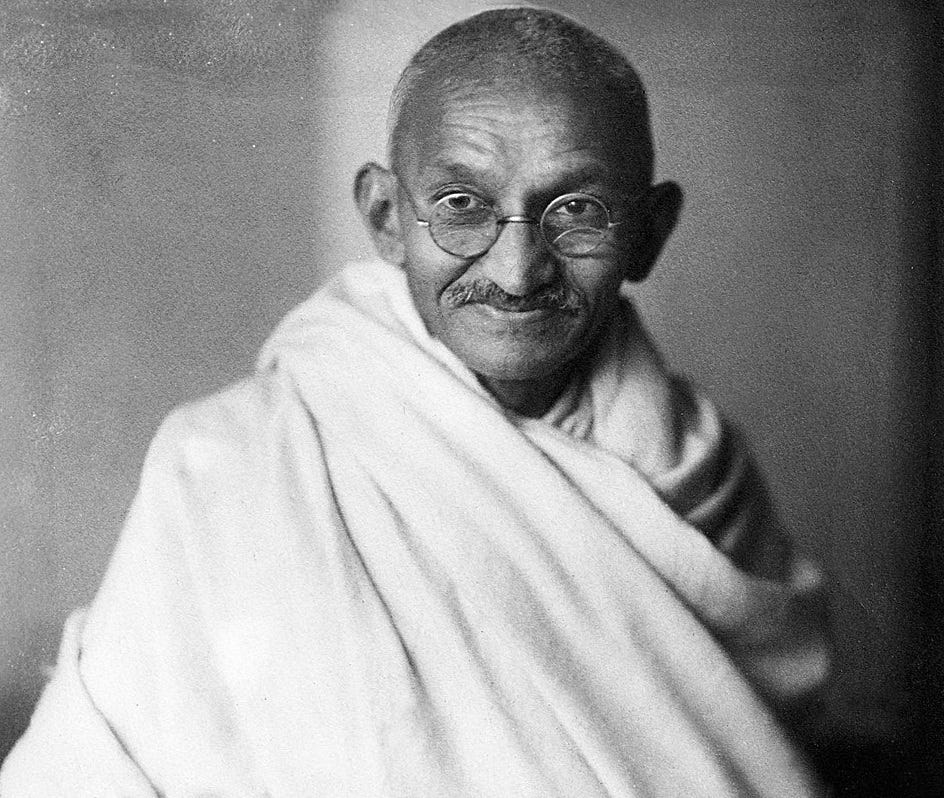

गाँधी: आज और कल | Gandhi in Our Times

आज के संदर्भ में गाँधी, गाँधीजी से काल्पनिक संवाद, गाँधी का निष्पक्ष मूल्यांकन

गाँधी जयंती आ रही है और इस मौके पर फिर एक बार उन्हें समझने की कोशिश करना लाज़िमी है। तो आइए, इस बार गाँधीजी को दो अलग-अलग नज़रों से देखते हैं। एक तरफ़ हैं ऑनलाइन दुनिया के लोकप्रिय लेखक उत्पल जो उन्हें आज के संदर्भ में देखते हैं, तो दूसरी तरफ़ हैं गाँधी के ही समकालीन मशहूर कवि, क्रिटिक और उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल जो उन्हें अपने दौर में परखते हैं।

मैं और गाँधीजी | I and Gandhiji

गाँधी के मायने

—उत्पल व. बा.

गाँधी विचारों की प्रासंगिकता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, मेनस्ट्रीम मीडिया में ना सही, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा। अगर हम गाँधी की प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं तो शायद इसका सबसे बढ़िया तरीका होगा उनके विचारों को आज के संदर्भ में पेश करना। यही काम कर रहे हैं उत्पल वी. बी.।

उत्पल एक मराठी लेखक-अनुवादक, सामाजिक कार्यकर्ता और गाँधीवादी विचारक हैं। उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और वे अख़बारों तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी नियमित रूप से लिखते हैं।

मैंने कभी गाँधी विचारों का बहुत ध्यान से पठन-अध्ययन नहीं किया। आज तक नहीं। मेरे पिताजी सर्वोदय कार्यकर्ता थे, इसलिए बचपन से ही घर में गाँधी-विनोबा-जयप्रकाश के नाम सुना करता था। कुछ चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं वैसे ही गाँधी-विनोबा-जयप्रकाश मुझे विरासत में मिले थे।

मुझे लगता है कि इतिहास के प्रति हमारा नज़रिया वक्त के साथ बदलता है। और बदलना भी चाहिए। धीरे-धीरे ये ज़्यादा व्यापक, समझदार और अध्ययन-आधारित होना चाहिए। अगर हम सही मायने में ‘सम्यक विचार’ अपना सकें तो ही ये संभव है। इतिहास का विश्लेषण मुश्किल तो है, पर कभी-कभी लगता है कि अति विश्लेषण से इतिहास को हानि भी हो सकती है।

आज़ादी की लड़ाई, उतने ही ज़रूरी सामाजिक सुधार, इन सुधारों पर अलग-अलग नेताओं के अलग-अलग नज़रिये और उनसे उत्पन्न होने वाले मतभेद, फिर भारत की आज़ादी और देश का बँटवारा—इन सभी की बारीकियों को समझने की कोशिश जब हम करते हैं तब महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, बाबासाहेब आंबेडकर, वल्लभभाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और कई दूसरे लोग इस मंच के मुख्य मोहरों के रूप में दिखाई देने लगते हैं।

इन सभी के अपने-अपने किरदार हैं, कारण हैं और परिणाम भी, जिन्होंने हमारे इतिहास को आकार दिया है। इन्हीं की वजह से ये लोग जैसे हमारे आदर/सम्मान/अभिमान के पात्र बनें वैसे ही हमारी आलोचना के धनी भी हुए। पर मुझे लगता कि आदर और आलोचना के परे जाकर हमें उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को और उनके अंदर के इंसान को देखने की कोशिश करनी चाहिए।

गाँधीजी के मामले में ये ख़ास तौर पर लगता है। मिलेनियल पीढ़ी के एक प्रतिनिधि के रूप में मैंने टेक्नोलॉजी के बढ़ते ‘असर’ के साथ-साथ नैतिक मूल्यों में आए बदलाव भी देखे हैं। मुझ जैसे इंसान को गाँधीजी कैसे दिखते हैं, उनके बारे में मुझे क्या लगता है और आज के ज़माने में मैं गांधीजी को कैसे और कहाँ रख सकता हूँ, ये देखने की कोशिश मैं करता रहता हूँ। पिछले कुछ सालों से, मैं फेसबुक पर “मैं और गाँधीजी” (मराठी “मी आणि गांधीजी”) नाम से एक संवाद सीरीज लिख रहा हूँ। ‘मैं’ और गाँधीजी के बीच आज के विषयों पर बातचीत होती है और इस बातचीत से ‘मैं’ को एक नई दृष्टी मिलती है—ये इस सीरीज का स्वरुप है।

गाँधीजी को अपने दोस्त की जगह रखने से ‘मैं’ और वे—हम दोनों ही एकदम ‘कंफर्टेबल’ हो गए और हमारी बातों में रंग आने लगा। कुछ साल पहले ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ फिल्म गाँधीजी को आज की ज़िंदगी में ले आई थी। इस सीरीज के ज़रिये मैं भी उन्हें आज की दुनिया से जोड़ना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या उनका आत्मबल आज के ‘मैं’ को ताक़त दे सकता है। पाठक इस सीरीज से जुड़े, उन्हें इस बातचीत से कुछ नई ‘अंतर्दृष्टी’ मिलीं—इससे ज़ाहिर होता है कि गाँधीजी के कुछ विचार आज भी हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं।

गाँधीजी के बारे में लोग अक्सर दो बिल्कुल विरोधी राय रखते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के इंसानी पहलू को देखना, एक इंसान के तौर पर उसके राजनीतिक-सामाजिक फैसलों और काम को समझना मुझे ज़्यादा दिलचस्प लगता है। जब मैं इस नज़रिये से देखता हूँ तो गाँधी के अंदर का ‘इंसान’ एक राजनेता से भी ज़्यादा साफ़ उभरकर आता है। आज हम एक बहुत ही बिखरी हुई दुनिया में जी रहे हैं। मुझे पूरा यक़ीन है कि इस बिखराव को जोड़ने की ताक़त गाँधीजी के ‘इंसान’ में है।

मैंने ये सीरीज फेसबुक पर लिखी इसका एक कारण एक मंच के तौर पर फेसबुक की अहमियत तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है इसी मंच पर बने अलग-अलग गुट, उनकी आपसी अनबन और नफ़रत।

आज राजनीतिक कट्टरता इतने खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है कि कोई भी विवेकशील इंसान हताशा महसूस कर सकता है। ऐसे माहौल में गाँधीजी का शांत, संयमित स्वर ही रास्ता दिखा सकता है। वही इस सारे शोरगुल को भेदकर आगे जा सकता है।

फेसबुक पर मैंने संयम से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, विरोधी मतों को—यहाँ तक कि नफ़रत भरी टिप्पणियों को भी—शांति से जवाब देने की कोशिश की। इसकी प्रेरणा मुझे गाँधी विचारों से ही मिली। मुझे ये बात भी ज़रूर बतानी चाहिए कि अपनी बात शांति से रखने के सकारात्मक नतीजे भी मुझे दिखाई दिये।

जब मतभेद होते हैं, तो दोनों तरफ़ से शब्दों की तलवारें चलती हैं। अगर हमारा मकसद ही लड़ाई-झगडा करना है, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर हमें अपनी बात सामनेवाले तक ठीक से पहुँचानी है, उसे समझाना है कि हमारा मुद्दा व्यापक हित में है, तो संयम से अपनी बात रखते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।

गाँधीजी के व्यक्तित्व का एक पहलू मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा है। उनका मानना था कि ‘इंसान परिवर्तनशील है, वो बदल सकता है और इंसान के अंदर के इंसान को जगाना ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए’। इसी बुनियाद पर उन्होंने अपनी पूरी सोच रची। इस विश्वास से मुझे भी अपने निजी और सामाजिक जीवन में बहुत लाभ हुआ है।

अगर कोई पूछे कि आज गाँधीजी कितने प्रासंगिक हैं, तो मैं कहूँगा कि हम उनके ‘हद से ज़्यादा आदर्शवादी’ होने की बात को छोड़ दें, उस पर चर्चा भी न करें, उनकी राजनीतिक भूमिकाओं को भी दरकिनार कर दें, और सिर्फ़ उनके मूलभूत मूल्यों—जैसे सच बोलना, दूसरों की सुनना, बातचीत जारी रखना और इंसानों के प्रति मन में प्रेम रखना—को भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकें तो बहुत है!

अपने महात्मापन और आदर्शवाद को भेदकर आगे जानेवाले गाँधी एक प्रयोगशील इंसान थे। उन्होंने आत्मबल की साधना की। ये एक ऐसा गुण है जो हर दौर में इंसान के लिए अहम रहा है। उन्होंने अपनी कमियों को स्वीकार किया। ये वो बातें हैं जो हमें बेहतर इंसान बनाते हैं, इसलिए हमें इन पर ध्यान देना चाहिए।

आज राजनीतिक (और गैर-राजनीतिक भी) चर्चाओं में इतना एकतरफापन और नफ़रत आ गई है कि डर लगता है कि कहीं हम ये सीधी-सी बात भूल तो नहीं गए हैं कि—‘हम भी गलत हो सकते हैं’। इसी माहौल में गाँधीजी बार-बार याद आते हैं।

आज की पीढ़ी पर इतिहास का बोझ पहली पीढ़ी के मुकाबले कम है (वैसे ये बात हर पीढ़ी को लागू होती है!) इसलिए शायद ये पीढ़ी इतिहास को ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से देख सकती है। मेरी दिल से इच्छा है कि ऐसा ही हो और आज की पीढ़ी, बल्कि हम सभी, गाँधीजी को अपने एक ‘समझदार दोस्त’, एक ‘फ्रेंड, फिलॉसॉफर और गाइड’ के रूप में देखें।

इस संवाद शृंखला की कुछ कड़ियाँ पढ़ें बगैर यह लेख पूरा कैसे हो सकता है? तो पेश है

“मैं और गाँधीजी” के कुछ अंश :

पोएटिक वायलेंस

गाँधीजी : ये क्या देखते रहते हो?

मैं : अरे, आप आ गए। आइए, आइए।

गाँधीजी : हाँ… अरे, चश्मे की दुकान बंद ही थी, इसलिए तुरंत वापस आ गया।

मैं : ओके।

गाँधीजी : मैंने पूछा ये क्या भयंकर चीज़ देख रहे हो?

मैं : हाँ… ये फिल्म वायलेंट है। लेकिन पोएटिक वायलेंस है।

गाँधीजी : पोएटिक वायलेंस? अब ये क्या होता है?

मैं : पोएटिक वायलेंस यानी है तो वायलेंस ही… लेकिन पोएटिक।

गाँधीजी : मैं समझा नहीं…खैर छोड़ो। शायद मुझे ये मामला कभी समझ में नहीं आएगा।

मैं: आप ना, सच कहूँ तो बहुत सुखी हैं...

गाँधीजी: वो क्यों भला?

मैं: क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत सरल है। ये Artistic Complexities आपको ज़्यादा परेशान नहीं करतीं।

गाँधीजी : Artistic Complexities… हम्म…

मैं: ‘हम्म’ का क्या मतलब?

गांधीजी: कुछ नहीं...

मैं: नहीं, मुझे लगा आपके इस ‘हम्म’ में कुछ छिपा है। आप कुछ कहना चाहते हैं।

गाँधीजी : अरे कुछ नहीं... बस एक पल को लगा कि मैं कला से कभी जूझा नहीं, इसलिए मुझे ये बातें समझ नहीं आतीं। लेकिन फिर महसूस हुआ कि मैं ज़िंदगी से जूझा हूँ… तो बस उसी एहसास का कॉम्प्लेक्स ‘हम्म’ था… मुझे ‘पोएटिक वायलेंस’ कभी समझ नहीं आएगा और शायद तुम्हें वायलेंस।

मैं : ऐसा क्यों?

गाँधीजी : क्योंकि तुमने फिल्में देखी हैं, नोआखाली नहीं देखा।

चर्चा का नियम

मैं : हाँ, लिख लिया? अब ‘पोस्ट’ पर क्लिक कीजिए।

गाँधीजी : अच्छा… अरे वाह! मतलब अब लोग ये पढेंगे क्या?

मैं : हाँ, देखिए, आ गया ना?

गाँधीजी : हाँ, आ गया भई। ये तो बढ़िया है। अपने मन की बात कह सकते हैं और जानकारी भी पहुँचा सकते हैं। वो भी तुरंत।

मैं : हाँ।

गाँधीजी : अरे! शायद किसी ने कमेंट की है।

मैं: क्या कह रहा है?

गाँधीजी : चिढ़ गया है शायद।

मैं : देखूँ तो, अरे ये है? मुझे लगा ही था। ये ऐसा ही है। ठोकिए इसे।

गाँधीजी : क्या?

मैं : I mean करारा जवाब दीजिए।

गाँधीजी : अरे पर क्यों?

मैं : तो क्या चुप रहेंगे?

गांधीजी: हाँ।

मैं: क्यों?

गांधीजी: क्योंकि, चर्चा का नियम।

मैं: कौन-सा नियम?

गाँधीजी : एक बार एक ही इंसान गुस्सा होगा।

—उत्पल के लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं तथा ‘मैं और गाँधीजी’ संवाद शृंखला की अन्य कड़ियाँ यहाँ पढ़ सकते हैं (कृपया ‘#मीआणिगांधीजी’ सर्च करें)।

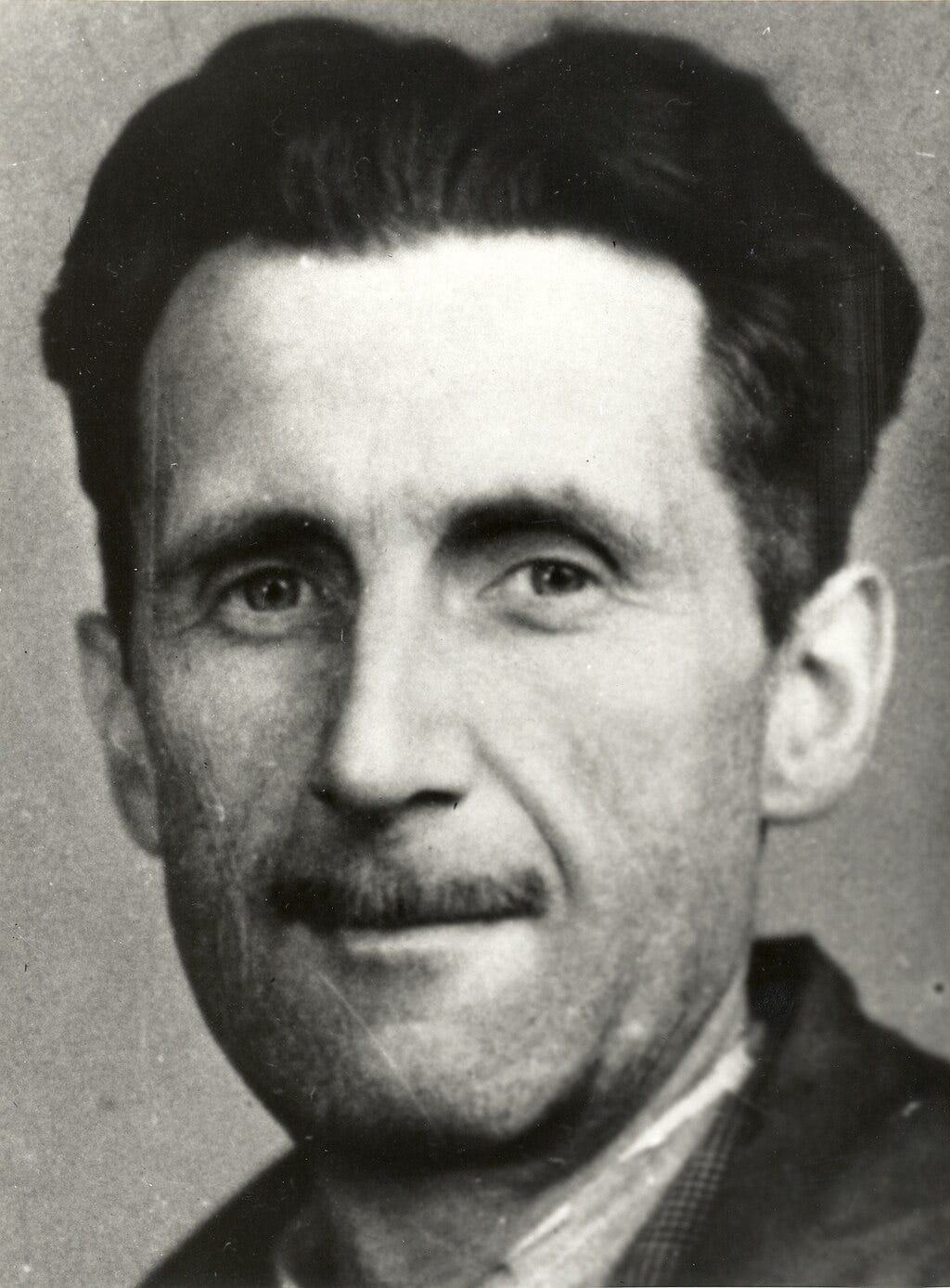

गाँधी पर जॉर्ज ऑरवेल के विचार | George Orwell’s Reflections on Gandhi

‘Reflections on Gandhi’ पर नोट

—परीक्षित सूर्यवंशी

हम भारतीय अक्सर गाँधी के बारे में बात करते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों न किसी विदेशी व्यक्ति के गाँधी पर विचार भी साझा किए जाएँ, खासकर उनके किसी समकालीन व्यक्ति के। हालाँकि यह व्यक्ति पूरी तरह से विदेशी भी नहीं है, इनका जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ और फिर वे ब्रिटेन में जाकर बसे। उनका नाम है Eric Arthur Blair उर्फ़ George Orwell. जॉर्ज ऑरवेल एक ब्रिटिश लेखक और उपन्यासकार थे, जिनके उपन्यास ‘Animal Farm’ और ‘Nineteen Eighty Four’ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। महात्मा गाँधी पर उन्होंने अपने विचार ‘Reflections on Gandhi’ नामक निबंध के ज़रिये 1949 में साझा किए। पेश है उसी निबंध का संक्षिप्त परिचय।

ऑरवेल अपने लेख की शुरुआत ही एक तरह के विरोधालंकर से करते हैं। वे कहते हैं कि, “संतों को तब तक दोषी मानना चाहिए जब तक वे निर्दोष साबित न हो जाएं।” इस तरह वे शुरुआत में ही साफ़ करते हैं कि वे गाँधी को एक इंसान की तरह देखते हैं। इससे न सिर्फ़ ऑरवेल की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि गाँधी के गुण-दोष भी ज़्यादा सच्चे लगते हैं। ऑरवेल इस लेख में गाँधी के व्यक्तिगत गुण, अध्यात्मिक प्रवृत्ति और राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करते हैं।

ऑरवेल लिखते हैं कि वे पहले तो गाँधी को कुछ ख़ास पसंद नहीं करते थे। गाँधी से जुड़ी चीज़ें, जैसे हाथ से बुने कपड़े, आत्मबल की बातें और शाकाहार, उन्हें उबाऊ लगती थीं। उनका मानना था कि गाँधी की यह मध्ययुगीन सोच भारत जैसे भूखे, पिछड़े और अति आबादीवाले देश के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं थी। फिर भी जब उन्होंने गाँधी की आत्मकथा, ‘सत्य के प्रयोग’ पढ़ी, तो वे उससे प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि, गाँधी लगभग एक संत थे। लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि इस संत के भीतर एक बेहद चतुर और काबिल इंसान था, जो चाहता तो एक कामयाब वकील या बिजनेसमैन बन सकता था।

ऑरवेल गाँधी के कई व्यक्तिगत गुणों की सराहना करते हैं। वे कहते हैं कि गाँधी के दुश्मन भी यह मानते थे कि गाँधी न तो भ्रष्ट थे, न ही उनमें कोई दुर्भावना थी। गाँधी में ग़जब का साहस था, जिसका प्रमाण उनकी मृत्यु में भी मिलता है। सार्वजनिक जीवन में इतने सक्रिय होते हुए भी उन्होंने कभी किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं रखी थी। वे वर्ण, धर्म या जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करते थे, एक गवर्नर और एक मजदूर उनके लिए समान थे।

हालाँकि ऑरवेल गाँधी के सिद्धांतों से असहमति भी जताते हैं। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति गाँधी के ‘अलौकिक’ आदर्शों पर है। गाँधी के कड़े नियम उन्हें अमानवीय लगते हैं, क्योंकि उनके पालन के लिए गाँधी कोई भी क़ीमत चुकाने को तैयार थे, फिर चाहे वह अपनी और अपने बीवी-बच्चों की जान ही क्यों न हो। गाँधी के इस व्यवहार का तर्क ऑरवेल मनोविज्ञान में खोजते हैं और कहते हैं कि ऐसा सिर्फ़ वही इंसान कर सकता है जो इस संसार से ज़्यादा भगवान में विश्वास रखता है। ऑरवेल के अनुसार इस ‘अनासक्ति’ का मूल कारण जीवन के दुखों से मुक्ति की इच्छा है। मुद्दा यह नहीं कि यह अच्छा है या बुरा, मुद्दा यह है कि आपको संसार और भगवान के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। और अब तक उदारवादियों से लेकर क्रांतिकारियों तक जितने भी प्रगतिशील लोग हुए हैं उन्होंने इंसान को ही चुना है।

हालाँकि ऑरवेल यह भी स्वीकार करते हैं कि इस आध्यात्मिकता का उपयोग गाँधी ने अपने राजनीतिक मकसदों में भी किया। उन्होंने सत्याग्रह जैसा हथियार खोजा जो दुश्मन को चोट पहुँचाए बिना भी उसे हरा सकता है। लेकिन ऑरवेल सत्याग्रह की मर्यादाओं पर भी सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि यह तकनीक सिर्फ़ ऐसी सरकारों के खिलाफ़ काम कर सकती है, जो लोगों को इकट्ठा होने और अपनी बात रखने की आज़ादी देती है। जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता बरक़रार है। तानाशाही देशों में (जैसे तत्कालीन नाज़ी जर्मनी और रूस), जहाँ विरोधियों को रातोंरात गायब कर दिया जाता है, कोई कैसे सत्याग्रह कर सकता है? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गाँधी नीति की उपयोगिता पर भी ऑरवेल शंका उपस्थित करते हैं।

अपनी सभी आशंकाओं के बावजूद ऑरवेल गाँधी के जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि गाँधी का मुख्य राजनीतिक उद्देश्य ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्ण अंत था और वह पूरा हुआ। वे ब्रिटेन में भारत के प्रति सद्भावना और आज़ादी के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक बड़ा कारण भी गाँधी को ही मानते हैं।

अंत में ऑरवेल कहते हैं कि आज विश्व एक और महायुद्ध की कगार पर खड़ा है। ऐसे में शायद गाँधी की अहिंसा ही वह रास्ता है जो हमें इस ख़तरे से बाहर निकाल सकती है। इसलिए गाँधी के विचारों को गंभीरता से समझना ज़रूरी है। ऑरवेल लिखते हैं कि मेरे जैसा कोई गाँधी को नापसंद कर सकता है और उनके संतपन को भी नकार सकता है। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि अन्य राजनेताओं के मुकाबले गाँधी अपने पीछे एक बहुत ही साफ़-सुथरी विरासत छोड़ गए हैं। उनके दुश्मन भी मानते हैं कि गाँधी एक अनोखा इंसान था जिसने सिर्फ़ अपने होने से इस दुनिया को बेहतर बनाया।

—ऑरवेल का पूरा लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

आ रही है पुलियाबाज़ी मैगज़ीन!

क्या आप जानते हैं पुलियाबाज़ी अब प्रिंट फॉर्म में भी आ रही है? जी हाँ, हम जल्द ही पुलियाबाज़ी मैगज़ीन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें आप पढ़ सकेंगे कई विचारपरक लेख, कहानियाँ, कार्टून और बहुत कुछ! और इससे भी बड़ी ख़ुशख़बरी यह है कि हम अपने पाठकों को पुलियाबाज़ी मैगज़ीन के पहले 500 अंक भेंट देने वाले हैं!

अगर आप भी अपना फ्री अंक पाना चाहते हैं , तो नीचे दी गई लिंक पर अपना नाम और पता शेयर करें: Pre-book Puliyabaazi magazine

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.

Recommendation: