सिर्फ एक नीति नहीं, सोच बदलना ज़रूरी

[Reader Writes]: On announcement of a deregulation committee and what more needs to be done.

In her 2025 budget speech, the Finance Minister announced that a high-level committee would be set up for regulatory reforms in the non-financial sector. A much-awaited step by the government, the move has generated new hope for deregulation and development in India. It is indeed a good step, however, is it enough? What more needs to be done? Let’s understand in this week’s Tippani by our guest writer, Soham Das.

Soham is a finance professional with years of experience at national and international firms. He has a keen interest in public policy and writes regularly on diverse policy issues.

तो आइए समझते हैं कैसे एक नई सोच नई नीति का निर्माण कर सकती है!

राष्ट्र-निर्माण के लिए शासन स्तर पर आवश्यक चार मुख्य बदलाव

आज हिंदुस्तान एक अनोखे चौराहे पर खड़ा है। हमारा आर्थिक विकास दर मध्यम हो रहा है। विश्व में कूटनैतिक तनाव बढ़ रहे हैं। पुरे विश्व में de-globalisation की एक नयी लहर सी चल पड़ी है। 1991 के सामाजिक संकल्पों को निभाने में हमारी शासन प्रणाली कुछ हांफती सी दिख रही है। नागरिकों को दिया हुआ प्रगति का वादा ...धीरे-धीरे फिसलता नज़र आ रहा है।

ऐसे में जब सरकार ने नियम, अधिनियम ओर लाइसेंस प्रणाली की समीक्षा करने की घोषणा की, तो एक बात स्पष्ट हो गई—सरकार के सबसे उच्च-स्तरों को भी यह अहसास हो चूका है कि अब पुराने औज़ार इस नई ज़मीन के लिए काफी नहीं होंगे। प्रणालीगत सुधार की प्रक्रिया को एक बार फिर तेज़ी से शुरू करना होगा। ज़ाहिर है 2025 के केंद्रीय बजट भाषण में जब गैर-वित्तीय अधिनियम (non-financial regulations) सुधार के लिए एक उच्च-स्तरीय कमिटी गठन की घोषणा हुई, तब हम में से कईयों ने अपनी चाय गिरा दी! आखिर अर्थविशेषज्ञ जिस पहल की आस लगाए बैठे थे, वह आ ही गयी।

विशेषज्ञों का मानना हैं कि अगर इस कमिटी के चेयरपर्सन दक्ष और दूरदर्शी हो तथा इस कमिटी की संशोधन टीम सक्षम हो, तो फिर तो जैसे अमरीकी कहते हैं—वी आर ऑफ टु द रेसेस, यानी हमारी तो निकल पड़ी!

हालाँकि इस समिति का गठन स्वागतयोग्य है, मैं मानता हूँ की हमारी मूल समस्याएं इतनी गहरी हैं कि समीक्षा और कानूनी सुधारों के साथ-साथ, हमें एक बुनियादी रिसेट की भी ज़रूरत है।

हालाँकि इस समिति का गठन स्वागतयोग्य है, मैं मानता हूँ की हमारी मूल समस्याएं इतनी गहरी हैं कि समीक्षा और कानूनी सुधारों के साथ-साथ, हमें एक बुनियादी रिसेट की भी ज़रूरत है। एक ऐसा रिसेट जो शासनतंत्र का समाज के प्रति दृष्टिकोण बदले, जो परिणामों पर केंद्रित हो, प्रतीकों पर नहीं, और सबसे अहम—राष्ट्र-निर्माण के लंबे, कठिन, और दुष्कर पथ से मुंह मोड़ने के बजाय, पूरे तंत्र की ऊर्जा को इस महान कार्य में झोंक दें। अब प्रश्न यह है—यह "रिसेट" ज़मीनी स्तर पर दिखेगा कैसे?

मैं इसके चार पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा:

1. डील-आधारित नहीं, कानून-आधारित शासन

पेरू के तानाशाह जर्नल ऑस्कर बेनेविदेस कहते थे—“मेरे दोस्तों के लिए सब कुछ, मेरे दुश्मनों के लिए सिर्फ कानून”। यह दोगला व्यवहार सिर्फ पेरू की कहानी नहीं है , बल्कि कई विकासशील देशों में भी कम-ज्यादा पैमाने पर यही व्यवहार देखने को मिलता है। कुछ देशों में इस पॉलिसी को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी समर्थन मिला—इंडोनेशिया का ही उदहारण ले लीजिये—जहाँ इसको “नेशनल चैंपियन” पॉलिसी कहकर सरकार ने अपनी मुहर लगा दी। लेकिन अक्सर यह पॉलिसी अलिखित रूप में और चुप-चाप चलायी जाती है। जब कुछ ख़ास चुनिंदा व्यापारी अपराध करते हुए पाए जाएँ तो कर्यलालिका चुप्पी साध लेती है, या हल्के में ही उन्हें छोड़ देती है। लेकिन अगर और कोई अपराधी निकला तो कार्यपालिका की पूरी ताकत उसके पीछे लग जाती है। लेकिन यह दोगलापन और भी सूक्ष्म हो सकता है। जब कार्यपालिका किसी विशेष व्यवसाय-समूह के फायदे के लिए वर्षों से चले आ रहे अधिनियम ही बदल दे, या उनके प्रतिस्पर्धियों के विरुद्ध कड़ी जांच-पड़ताल शुरू कर दे, तब कोई स्पष्ट रूप से आलोचना तो नहीं कर पाएगा, लेकिन परिणाम एक ही होगा—भेदभाव।

सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग निजी हितों के लिए न हो

इंडोनेशिया में 1997 तक चंद बिजनेस हाउसेस को विशेष प्रोत्साहन दिया गया, जिन्होंने जल्द ही कर्ज़े ले ले कर देश के हर आर्थिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा दिया। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय बाजार प्रतिकूल हुआ, वही चंद कारोबारी परिवार इतने बुरे फंस गए कि समूचा देश ही गहरी मंदी की चपेट में आ गया। जब बिजनेस करने के लिए सत्ताधारियों की कृपा आवश्यक हो जाती है, तब व्यापारी वर्ग स्वाभाविक रूप से मुरझा जाता है। आज भारत में भी यही कहानी दोहराती नजर आ रही है। Private investment rate कम हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बढ़त ना के बराबर है।

आज कार्यपालिका को एक मजबूत कदम उठाने की ज़रुरत है। देश के लिए अहम और उच्च-मूल्य ठेकों को कुछ चंद बिजनेस-ग्रुप को ही न देकर, विविध व्यापारियों को स्पर्धात्मक रूप से वितरित किया जाना चाहिए। अधिनियमों और नीतियों में होने वाले बदलाव लोकतांत्रिक विचार-विमर्श के बाद करने चाहिए, न कि किसी व्यापारी घरानों को ध्यान में रखकर। सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग निजी हितों के लिए न हो—विशेषकर प्रतिस्पर्धियों को प्रताड़ित करने या उन्हें अपने व्यवसाय बेचने के लिए बाध्य करने जैसे उद्देश्यों के लिए। संक्षेप में, अब आवश्यकता है कि हम ‘डील-आधारित शासन’ से आगे बढ़कर, एक ‘कानून-आधारित शासन व्यवस्था’ का पुनर्निर्माण करें—जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो।

2. लोकप्रियता नहीं, व्यवहारिकता

अच्छी नीतियों की रचना के कुछ सिद्धांत होते हैं, जो आसान और सतही तर्कों से बिलकुल ही अलग होते हैं। दुर्भाग्यवश, यही सतही हल जनता को सबसे ज़्यादा लुभाते हैं। अक्सर यह सतही तर्क कुछ ऐसे रुप लेते हैं: एक वर्ग विशेष या जाती को दुष्ट ठहराना, खोई हुई और अक्सर काल्पनिक समृद्धि और महानता की पुनर्प्राप्ति का प्रलोभन देना, मैं-महान-मेरा-महान की भावनाओं को बढ़ोतरी देना इत्यादि।

यह सारे नारे, तर्क, विचार पहली झलक में बहुत ही मन-मोहक लगते हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है कि जनता में उन्माद फैलाना, आखिरकार पुरे समाज को विध्वंस की ओर ले जाता है। चाहे वह हिट्लर की नाज़ी जर्मनी हो, या पोल-पॉट का कंबोडिया। सुराज्य और लोक-उन्मादिता मानो एक दुसरे के दुश्मन हैं।

हिंदुस्तान की सरकार को यह कभी नहीं भुलना चाहिए। हिंदुस्तान में विविधता तो है, लेकिन इस विविधता में बहुत सा अंतर्विरोध भी है। इन अंतर्द्वंदों के बल पर सत्ता हासिल करना कई नेताओं की इच्छा होती है, लेकिन उस टूटे हुए समाज को फिर से बाँध कर एक नयी दिशा देना बहुत ही मुश्किल काम है।

चुनौती यह है कि इस सुधार को किसी स्कीम या योजना में ढाला नहीं जा सकता, ना ही इसके लिए कोई “भारत जन” आदि परियोजना नहीं चलाई जा सकती है।

यही चुनौती आज हमारे राजनैतिक दलों के सामने भी है। हमें अपने नियमों में सुधार लाने से पहले, नारों में सुधार लाने की ज़रुरत है। इसकी शुरुआत सार्वजनिक भाषणों से की जा सकती है। भड़काऊ टीवी चैनलों पर टिप्पणी की सकती है। समाज में बढ़ते उन्माद पर रोक लगाने के तरीकें बहुत हैं, कमी केवल इच्छा की है। आज हमें अपनी नीतियों में तथ्यपरकता और न्यायपरकता लाने की ज़रूरत है, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब माहौल से सतही समाधान और उन्माद को हटाया जाएगा।

चुनौती यह है कि इस सुधार को किसी स्कीम या योजना में ढाला नहीं जा सकता, ना ही इसके लिए कोई “भारत जन” आदि परियोजना चलाई जा सकती है। इसके इश्तेहार भी नहीं छपेंगे, लेकिन जनता गौर करेगी, कारोबारी-समुदाय ध्यान देंगे, और अंतरराष्ट्रीय निवेशक समुदाय इसको ज़ेहन में लेगा और इसका सीधा सकारात्मक असर हमारे व्यापक समाज पर पड़ेगा।

3. विरोधियों से मतभेद हो, मनभेद नहीं

भारत की विविधता सिर्फ खान-पान में ही नहीं, हमारी नीतियों की पसंद में भी झलकती है। जाहिर है कि झारखंड के बस्तर ज़िले के एक आदिवासी की अपनी सरकार से जो उम्मीदें हैं उनमें, और मुंबई के व्यापारी की उम्मीदों में फर्क होगा। अतः कोई एक राजनैतिक दल या विचारधारा समूचे समाज के हितों का समुचित प्रतिनिधित्व कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए, जब-जब भारत में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, भारतीय समाज के लिए चुनौतियाँ बढ़ी हैं।

हमने देखा कही कि 1960-70 में जैसे-जैसे सत्ता का केंद्रीकरण होता गया, वैसे-वैसे देश की अंतर्गत परिस्थिति भी बिगड़ती गयी। इसके ठीक विपरीत 1990-2009 के दो दशकों में सत्ता विकेंद्रित रही, फिर भी प्रगतिशील नीतियां बनती रही। घरेलु हालात बहुत हद तक शांतिपूर्ण रहे और आर्थिक विकास होता गया। इस दौर में NPS, Nuclear डील, inflation targeting की पॉलिसी, petroleum pricing reforms या भारत का WTO में प्रवेश जैसी एक से बढ़कर एक जटिल नीतियाँ आईं जिनमें राजनैतिक चुनौतियां भी भरपूर थीं।

एक राजनेता और नेता में यही फर्क होता है। वह सत्ता को अपने विरोधियों के साथ उदारता से बांटता है और उनकी आलोचनाओं और सुझाओं को ध्यान में रखकर नियम-कानून बनाता है।

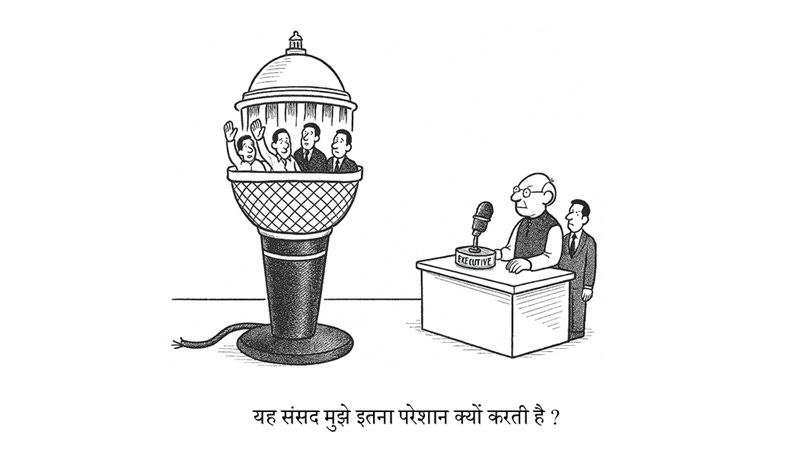

लेकिन यह कार्य और जटिल हो जाता है जब एक राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है। आलोचना सुन पाने की शक्ति हर इंसान में कम ही होती है, और जब जनता बहुमत दे दे, तो उदारता किस बात की? लेकिन एक राजनेता और नेता में यही फर्क होता है। वह सत्ता को अपने विरोधियों के साथ उदारता से बांटता है और उनकी आलोचनाओं और सुझाओं को ध्यान में रखकर नियम-कानून बनाता है। इस कठिन कार्य में अन्य लोकतांत्रिक देशों में संसद का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन, हमारी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका (Executive) को अत्यधिक शक्ति तथा संसद को बहुत कम शक्ति प्रदान की गई है। एक आदर्श दुनिया में (और अन्य विकसित लोकतांत्रिक देशों में भी), यह ठीक उल्टा होता है। संसद को सशक्त बनाने के लिए कई सुधारों की ज़रुरत है। राज्य सभा को कर-विमर्श में लोक सभा के सामान दर्जा देना, सांसदों को सदन में बेबाक रूप से, किसी सेंसरशिप के बिना, अपने वक्तव्य रखने का मौका देना (भारत की संसद अनुचित शब्दों की एक सूची रखती है, जो विश्व भर के सारे संसदों से अधिक लंबी और विस्तृत है), तथा अधिक से अधिक बिल सभा की कमिटियों को भेजना—ये सारे अति-आवश्यक बदलाव हैं।

4. संवैधानिक मूल्यों से बंधी जांच एजेंसियाँ

वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर हुए कुल इंटरनेट शटडाउन में 28% भारत में हुए। कुछ घटनाएं विशेष रूप से चिंताजनक हैं, जैसे की बिहार पुलिस का परीक्षा में नकल रोकने हेतु पूरे ज़िले का इंटरनेट बंद कर देना। यह प्रशासनिक विवेकहीनता का एक एक गंभीर मसला है। समस्या केवल राज्य स्तर तक सीमित नहीं है, केंद्रीय सरकार की एजेंसियों में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। ED के ही आंकड़ों के अनुसार*, 2023 में दर्ज कुल ECIR मामलों में मात्र 3% राजनेताओं के विरुद्ध थे, यानी शेष 97% आम नागरिकों के खिलाफ। लगभग 1900 संपत्तियाँ अटैच की गईं, किंतु केवल 13% मूल्य की संपत्ति ही जब्त हो सकी। यह दर्शाता है कि जांच-पड़ताल के नाम पर व्यापक स्तर पर व्यापारियों और नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है।

सरकार के समक्ष यह दोहरी चुनौती है—एक एजेंसियों को ओर सक्षम बनाना है और दूसरी उन्हें संवैधानिक मूल्यों से बांधे रखना।

अतः प्रमुख प्रश्न यह है कि इन एजेंसियों को संविधान-सम्मत मर्यादाओं में कैसे बांधा जाए? वर्तमान जांच प्रणाली अक्सर नगण्य तथ्यों के आधार पर कार्रवाई शुरूकर देती है, और रेड वायरटैपिंग और निजता-हनन करने वाले साधनों का प्रयोग निसंकोच कर डालती है।**

सरकार के समक्ष यह दोहरी चुनौती है—एक एजेंसियों को ओर सक्षम बनाना है और दूसरी उन्हें संवैधानिक मूल्यों से बांधे रखना। समाज इन एजेंसियों की अक्षमता से परिचित है, इसीलिए इन्हें संवैधानिक मूल्यों का अपहरण करने से रोकता नहीं हैं। और इसका विपरीत भी सत्य है, चूँकि ये जांच एजेन्सियाँ संवैधानिक मूल्यों से बद्ध नहीं हैं, इन पर अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कोई दबाव या कारण-विशेष नहीं है। हालाँकि इन एजंसियों की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया लंबी है, लेकिन सरकार इन्हें संवैधानिक उत्तरदायित्व के दायरे में ला ज़रूर सकती है, जो एक तत्काल, अकलमंद और आवश्यक सुधार होगा।

सारांश

इस निबंध में मैंने चार मूलभूत सुधारों की चर्चा की है। ये सुधार इतने बुनियादी हैं कि इसे ‘रिसेट’ कहना मुझे स्वाभाविक लगा। इसमें कोई भ्रम न हो कि ये सुधार सहज नहीं, कठिन और कभी-कभी असुविधाजनक भी होंगे। व्यापार नीति को सुधारना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, लेकिन जांच एजेंसियों की प्रवृत्ति बदलना कहीं अधिक जटिल कार्य है।

लोकप्रिय नारों से परे जाना मुश्किल ज़रूर है लेकिन विरोधियों के प्रति उदारता, और संयम से पेश आना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल। आखिर राष्ट्र-निर्माण भी कोई तात्कालिक परियोजना तो नहीं है, वह भी पीढ़ियों तक चलने वाली एक नैतिक यात्रा है। यह रास्ता कठिन, जटिल और दुष्कर है लेकिन हम इस पथ पर पहली बार नहीं चल रहे हैं। हम कुछ देर ठहरे ज़रूर थे, लेकिन हारे नहीं हैं। अब समय है पुनः चल पड़ने का एक नई ऊर्जा, एक नई प्रतिबद्धता के साथ।

यह उच्च-स्तरीय समिति शायद सिर्फ एक शुरुआत है, एक संकेत, एक ट्रेलर उस बदलाव का जिसकी पटकथा दशकों से लिखी जा रही थी, लेकिन जिसे अब मंच पर आना था। और हम आशा कर सकते हैं, नहीं, आशा करनी ही चाहिए क्योंकि कि हर जटिल यात्रा का पहला कदम आशा और संकल्प से ही उठता है। बड़े बदलाव अक्सर शोर से नहीं, बल्कि एक शांत निर्णायक क़दम से शुरू होते हैं।

शायद अब वह क्षण आ गया है।

- सोहम दास

सोहम दास, CFA, एक बैंकिंग रिस्क विशेषज्ञ, आर्थिक निति विश्लेषक और पब्लिक मार्किट निवेशक हैं। उनके लेख यहाँ पढ़ सकते हैं: https://humanlens.substack.com

All images are created by Soham Das with the help of AI

FOOTNOTE

*Directorate of Enforcement, Statistics, Key details of PMLA cases up to 31.01.2023.

**The Economic Times, “Probe Agencies Must Have Delicate Balance between Search-Seizure Powers and Privacy Rights: CJI,” April 01, 2024.

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.