भारतीय आर्थिक नीति पर मिल्टन फ्रीडमैन ने क्या कहा था?

Milton Friedman on Indian Economic Planning

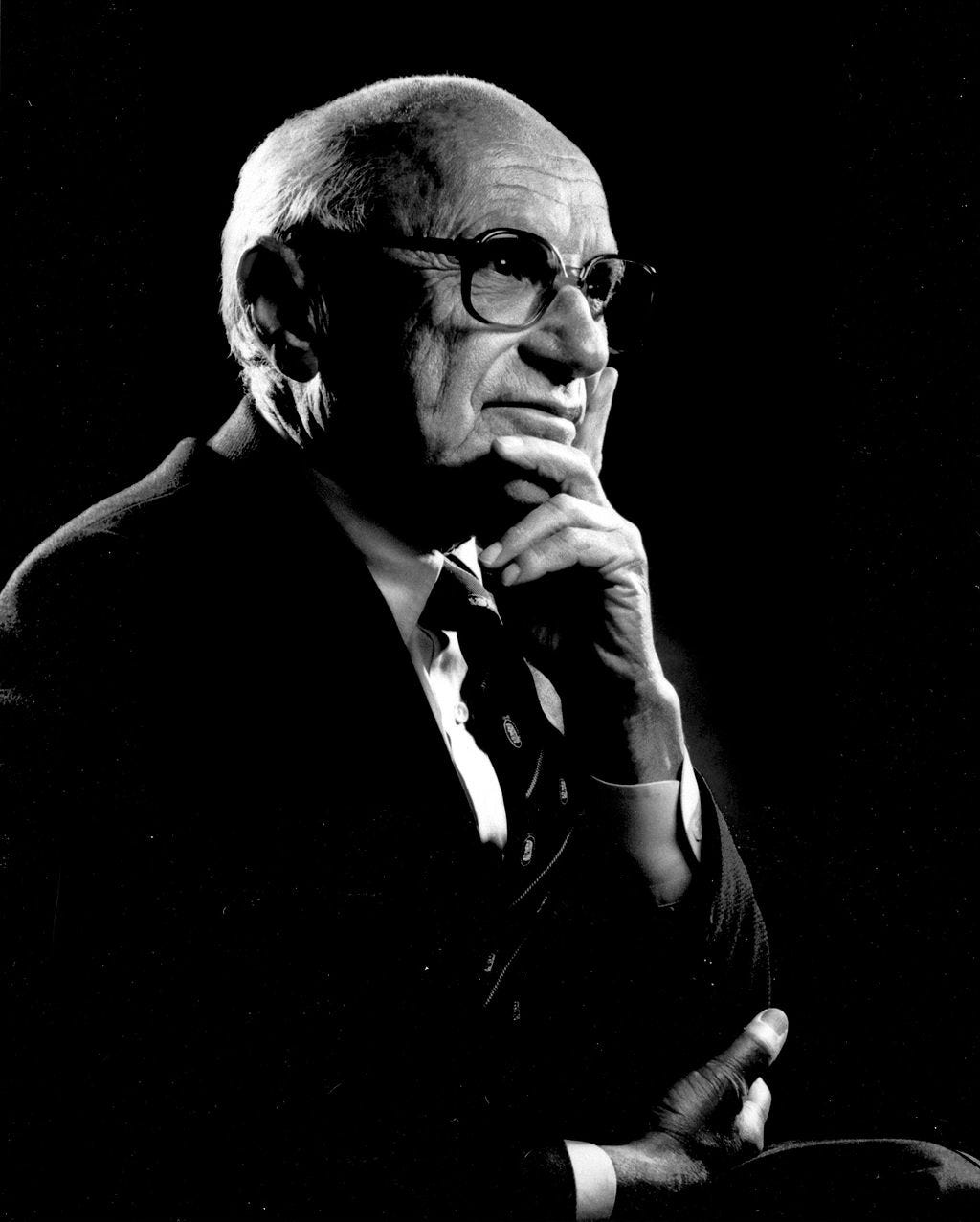

एक ऐसे अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें ‘मोनिटरीज़्म’ के पितामह कहा जाता है, जिन्हें भारत से बड़ी उम्मीद थी… और काफ़ी निराशा भी, जिनके सुझावों का महत्व समझने और उन्हें लागू करने में हमें कई दशकों का समय लगा, वे थे मिल्टन फ्रीडमैन (1912-2006)। मिल्टन को मोनिटरी इकोनॉमिक्स में उनके योगदान के लिए 1976 में अर्थशास्त्र के नॉबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक रहे मिल्टन विकेंद्रीकरण, निजीकरण और व्यक्तिगत आज़ादी की वकालत करते थे। 1955 में वे पहली बार भारत आए। उस वक्त उन्होंने भारत की तत्कालीन आर्थिक नीतियों पर भारत सरकार को एक मेमोरेंडम भी पेश किया।

सन 1963 में मिल्टन दुबारा भारत आए और लगभग दो महीने यहाँ रहे। इस दौरान वे भारत के विभिन्न इलाकों में घूमें और कई अर्थशास्त्रियों, पॉलिसीमेकर्स तथा उद्योगपतियों से बातचीत की। भारत के इस द्वितीय दर्शन के आधार पर उन्होंने एक और निबंध लिखा—‘Indian Economic Planning’। इस लेख में उन्होंने फिर एक बार भारत की केंद्रीय नियोजन और नियंत्रण आधारित नीतियों की आलोचना की और मोनिटरी पॉलिसी तथा टैक्स सुधारों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

पिछले 6 दशकों में मिल्टन के इन सुझावों की अहमियत कई बार सामने आई। इनमें से कुछ सुझाव हमने लागू किए लेकिन आज भी कई कदम उठाने बाकी हैं। इसलिए फिर एक बार मिल्टन फ्रीडमैन का वही लेख सारांश रूप में पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और उससे भी ज़रूरी क्या नहीं करना चाहिए।

मिल्टन अपने लेख की शुरुआत तत्कालीन भारत के वर्णन से करते हैं। 1963 में जब मिल्टन यहाँ दुबारा आए तब उन्हें कई नई इमारतें, बड़े होटल और बेहतर रोड तथा साइकिल और गाडियों की संख्या में बढ़ोतरी और भिखारियों की संख्या में कमी दिखाई दी। हालाँकि उन्हें ये सारी चीज़ें बड़े कैनवास पर लगे छोटे-छोटे धब्बों की तरह लगीं, क्योंकि ये सारी इमारतें सरकारी थीं जबकि भारत की ज़्यादातर जनता आज भी बेहद गरीबी में जी रही थी।

मिल्टन के इस वर्णन को कोई व्यक्तिगत निरीक्षण के आधार पर किया गया पक्षपाती चित्रण कह सकता है, इसी आरोप को खारिज़ करने के लिए वे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गठित कमिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि भारतीय नागरिकों के Per Capita Food Consumption (प्रति व्यक्ति खाद्य उपभोग) में पिछले दस वर्षों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और गरीबों के कुल Consumption Expenditure (उपभोग व्यय) का तीन-चौथाई हिस्सा सिर्फ़ खाने पर ही ख़र्च हो जाता है। मिल्टन इस स्थिति के कारणों की विस्तार से चर्चा करते हैं।

सामाजिक परिस्थिति नहीं, आर्थिक नीति दोषी

मिल्टन कहते हैं कि भारत की धीमी विकास गति का दोष अक्सर यहाँ की सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक पाबंदियाँ, लोगों का स्वभाव, गर्म आबोहवा, जाति प्रथा आदि को दिया जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी इसका सही कारण नहीं है। सामाजिक और धार्मिक पाबंदियों के कारण संसाधनों के कुशल उपयोग में कुछ हद तक बाधाएँ आती हैं लेकिन लोगों के दृष्टिकोण में थोड़े बदलाव से भी संसाधनों के उपयोग और कुल उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। मिल्टन को भारत में ये बदलाव साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा था।

भारतीय लोगों के स्वभाव के बारे में मिल्टन कहते हैं कि भारत में उद्यमियों की कमी नहीं है। यहाँ वे अपनी लुधियाना विजिट का ज़िक्र करते हैं और बताते हैं कि वहाँ किस तरह मशीन टूल, साइकिल और सिलाई मशीन से लेकर तीस टन की प्रेस तक कई सारे लघु उद्योग तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आख़िर में मिल्टन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत की धीमी विकास गति का कारण सरकारी नियंत्रण आधारित आर्थिक नीति है।

केंद्रीय नियोजन की व्यर्थता

आज़ादी के बाद भारत ने योजनाबद्ध विकास मॉडल अपनाया था जो काफ़ी हद तक रूसी मॉडल पर आधारित था। इसके तहत प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग अगले पाँच सालों में कहाँ कितना ख़र्च करना है इसकी योजना बनाता था। इस योजना में कथित “Heavy” और “Basic” उद्योगों में बड़ा निवेश किया जाता था और केंद्रीय सरकार इन पर नियंत्रण रखती थी। मिल्टन के अनुसार शायद इसी वजह से भारत में भी रूस की तरह जितनी भी आलीशान इमारतें, होटल वगैरह दिख रहे थे वे सब सरकारी थे।

मिल्टन कहते हैं कि भारत ने रूसी मॉडल भले ही अपनाया है पर इसका आर्थिक और राजनीतिक ढाँचा अलग है। भारत में कृषि भूमि और ज़्यादातर उद्योग-व्यापार निजी हैं, पर रेलवे और हवाई-जहाज़ से लेकर स्टील मिल, कोयले की खदानें और खाद फैक्टरी तक कई बड़ी इंडस्ट्रीज सरकार के लिए रिज़र्व हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में इन इंडस्ट्रीज को निवेश का बड़ा हिस्सा दिया जाता है, जैसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में पब्लिक सेक्टर कंपनियों को 60% फंड आवंटित किया गया, जबकि कुल उत्पादन में उनका हिस्सा मात्र 10% था।

राजनीतिक ढाँचे के बारे में मिल्टन कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संसदीय लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के प्रति आदर की ब्रिटिशों द्वारा छोड़ी गई विरासत, आज भी काफ़ी हद तक यहाँ कायम है। लेकिन भारत ने जिस प्रकार की सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग अपनाई है वह दरअसल किसी तानाशाही सरकार को अपनी मनमानी करने में तो मदद कर सकती है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता।

सेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग की कुछ बड़ी ख़ामियाँ मिल्टन इस प्रकार बताते हैं:

समाज में ज्ञान का उपयोग

मिल्टन सबसे पहली बात कहते हैं—सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग आर्थिक विकास विरोधी होती है। यह पूरे समाज में बिखरे हुए ज्ञान का कुशलता से उपयोग नहीं कर सकती। समाज में हर व्यक्ति को स्थानीय संसाधन, क्षमता, बाज़ार आदि कई चीज़ों की विशेष जानकारी होती है। मुक्त बाज़ार में हर व्यक्ति अपने-अपने इस ज्ञान का कुशलता से उपयोग करके अपनी इनकम कमाता है और इस प्रक्रिया में मुक्त बाज़ार को भी मज़बूत करता है। मिल्टन कहते हैं कि सेंट्रल प्लानर चाहे कितने भी बुद्धिमान और दूरदर्शी क्यों न हों, उनका ज्ञान उन लाखों लोगों के संयुक्त ज्ञान के सामने अदना सा ही साबित होगा।

बदलाव की संभावना और राजनीतिक अनिवार्यता

मिल्टन कहते हैं—Growth is a Process of Change। इसलिए इस प्रक्रिया में लचीलापन (flexibility), अनुकूलनशीलता (adaptability) और प्रयोग करने की इच्छा ज़रूरी होती है। ये ट्रायल एंड एरर के तत्व पर आधारित होती है, जिसमें गलतियों को निर्दयतापूर्वक दूर करना पड़ता है और सफल प्रयोगों को मज़बूती देनी पड़ती है।

सेंट्रल प्लानिंग में यह लचीलापन नहीं होता, परिस्थिति बदलते ही उसमें तुरंत बदलाव करना संभव नहीं होता। सेंट्रल प्लानिंग में जब गलतियाँ होती है, तब उन्हें स्वीकारना भी आसान नहीं होता क्योंकि उनकी राजनीतिक क़ीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में अक्सर असफल प्रयोगों को सब्सिडी, संरक्षण और समर्थन देकर सफल घोषित कर दिया जाता है।

प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स को अहमियत

सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की तीसरी कमी बताते हुए मिल्टन कहते हैं कि इसमें ‘प्रेस्टीज प्रोजेक्ट्स’ पर ज़्यादा ज़ोर देने की प्रवृत्ति होती है। बड़ी इंटरनेशनल एअरलाइंस, अत्यधिक मैकेनाइज्ड फैक्ट्रीज, अशोका जैसे लग्ज़री होटल और बड़े-बड़े डैम आदि, जबकि भारत को ज़रूरत है ज़्यादा श्रमिकों को काम देने वाली फैक्ट्रीज और छोटे-छोटे ट्यूबवेल्स की।

ऐसे बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स को मिल्टन बीसवीं सदी के ताज महल मानते हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तकनीक और उपकरण अक्सर पुराने होते हैं, इसलिए इनकी प्रोडक्शन कोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है। इन सरकारी कंपनियों के इंचार्ज सरकारी अधिकारी होते हैं, जिन्हें उस क्षेत्र का गहरा ज्ञान नहीं होता।

एक्सचेंज रेट कंट्रोल

उस दौर में विदेशी चलन की आवाजाही पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी। चूँकि सरकार रुपए का मूल्य स्थिर रखना चाहती थी, उसने एक्सचेंज कंट्रोल यानी विदेशी चलन के ख़र्च पर कई पाबंदियाँ लगा रखी थीं। विदेशी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण इसी का हिस्सा था। आयात बंदी का एक मकसद देशी उद्योगों का संरक्षण भी था।

रुपए के इस कृत्रिम एक्सचेंज रेट को मिल्टन भारत की ‘अकिलीज़ हील’ कहते हैं। भारत का ऑफिशियल एक्सचेंज रेट 1955 में जितना था उतना ही 1963 में था, लेकिन देश में वस्तुओं की क़ीमतें 30 से 40% बढ़ गई थीं, जबकि US, UK और जर्मनी में क़ीमतें 10% या उससे भी कम बढ़ी थीं। इसका मतलब भारतीय रुपए की क़ीमत 1955 में जितनी थी उतनी 1963 में नहीं रही थी।

मिल्टन के अनुसार इस तरह बनावटी तरीके से रुपए का मूल्य बढ़ाए रखने से अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। रुपए के आधिकारिक मूल्य में बदलाव न होने पर भी घरेलू वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ने से विदेशी वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं और आयात बढ़ता है। दूसरी ओर विदेशी ख़रीददारों के लिए भारतीय वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं इससे निर्यात घटता है। भारत में भी यही हुआ था। निर्यात में बहुत कम बढ़ोतरी हुई थी और आयात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बैलंस ऑफ़ पेमेंट्स में जब ऐसा असंतुलन आता है तब उसपर नियंत्रण पाने के तीन आधिकारिक तरीके होते हैं—बड़े पैमाने पर विदेशी चलन ख़र्च करना, विदेश से क़र्ज़ लेना या आयात पर सीधे नियंत्रण और निर्यात को सब्सिडी देना। लोगों की दृष्टि से इस पर एक चौथा और अवैध उपाय होता है ब्लैक मार्केट में वस्तुओं की खरेदी-बिक्री। भारत में भी ये ब्लैक मार्केट बड़े पैमाने पर फ़ैल चुका था।

मिल्टन के अनुसार एक्सचेंज कंट्रोल से भारत की निर्यात बढ़ी नहीं, बल्कि कम हुई। सेंट्रल प्लानर्स ने आयात को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा था। कौन सी चीज़ आयात करना ज़रूरी है और कौन सी नहीं इसका निर्णय वे लेते थे और इसी के अनुसार परमिशन देते थे। मिल्टन पूछते हैं कि किस के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है इसका निर्णय वे कैसे ले सकते हैं? जब कोई परिवार अपने ख़र्च में कटौती करना चाहता है तब वह किसी एक वस्तु का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं करता, बल्कि वह अपने ख़र्चों में यहाँ-वहाँ थोड़ी-थोड़ी कटौती करता है। इसी तरह आयात होने वाली हज़ारों वस्तुओं में से कौन सी वस्तु कितनी लेनी है इसका निर्णय उनके उपभोक्ता ही कर सकते हैं, प्लानर्स नहीं।

इस बात को समझाने के लिए मिल्टन विदेशी कारों का उदाहरण देते हैं। भारत सरकार विदेशी कारों को ‘लक्ज़री’ मानती थी और विदेशी चलन बचाने के लिए उसने नई और पुरानी विदेशी कारों की आयात पर पाबंदी लगा रखी थी। लेकिन चूँकि देश में उनकी माँग थी, भारत में इन कारों की ‘कॉपी’ बनाई जाती थी। इन कॉपीज के ज़्यादातर पार्ट्स विदेशों से ही आते थे। इस तरह की कार बनाना और भी महँगा पड़ता था और उसमें कई गुना ज़्यादा विदेशी चलन ख़र्च होता था।

इसके बजाय अगर भारत सीधे पुरानी कारें आयात करता तो वे सस्ती और आसानी से मिलती। ज़्यादा कारें आने से उनका रिपेरिंग भी यहीं हो पाता, यहाँ के लोगों का तकनिकी ज्ञान बढ़ता और कई हाथों को रोज़गार मिलता। मिल्टन कहते हैं कि यही नीति बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए भी अपनाई गई है और इससे विदेशी चलन की बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी हो रही है।

आयात प्रतिबंध और घरेलू पाबंदियाँ

भारत ने विदेशी चलन और सरकारी कंपनियों के संरक्षण के लिए सिर्फ़ विदेशी आयात पर ही बंदी नहीं लगाई थी, बल्कि देश के अंदर भी कई सारे नियंत्रण लगा रखे थे। जैसे सरकारी स्टील कंपनी की उत्पादकता कम होने से स्टील का उत्पादन कम होता था। आयात पर भी पाबंदी थी। इसलिए घरेलू उद्योगों को स्टील का रेशनिंग किया जाता था। इससे उपयोगकर्ताओं को अपनी आवश्यकता अनुसार स्टील नहीं मिल पाता था, और उसे पाने के लिए उन्हें कई तरह के अच्छे-बुरे तरीके अपनाने पड़ते थे।

इसलिए मिल्टन कहते हैं कि इस नीति ने भारत का न सिर्फ़ आर्थिक नुकसान किया, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक पतन भी किया। मिल्टन को अपनी पहली विजिट में भारत में भ्रष्टाचार नहीं दिखा था, लेकिन उनकी दूसरी विजिट में उन्होंने सरकार में ऊँचे स्तरों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ पाया। भारत में हर प्रकार के काम धंधे पर सरकारी नियंत्रण था। आयात के लिए लाइसेंस और कोटा, सरकारी कंपनी से ख़रीद के लिए परमिट, इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस ऐसे कई बंधन थे। ये सभी जगहें भ्रष्टाचार पनपने के लिए आदर्श स्थितियाँ बन गई थीं। इन्हीं से उकताकर सी. राजगोपालाचारीने पंडित नेहरू को लिखा था कि, “We didn’t fight the British Raj to bring in the licence-permit-quota Raj”.

भ्रष्टाचार का पहलू उजागर करने के लिए मिल्टन अख़बारों का उदाहरण देते हैं। उस वक्त अख़बारों के लिए कागज़ सरकार से लेना पड़ता था और उसका भी कोटा होता था, जिसे न्यूजप्रिंट रेशनिंग कहा जाता था। ज़्यादातर अख़बारों के मालिक उद्योगपति थे और वे इंडस्ट्रीयल लाइसंस, परमिट आदि के लिए सरकार पर निर्भर थे। ऐसे में वे सरकार पर सीधे आलोचना नहीं कर पाते थे। इसलिए जब चीन से युद्ध के बाद पंडित नेहरू की लोकप्रियता कम हो गई और कई बुद्धिजीवी उन्हें बदलने की ज़रूरत जताने लगे, तब भी किसी भी अख़बार ने ये मांग नहीं उठाई। लेकिन मिल्टन यह उल्लेख भी करते हैं कि भारत में व्यापक तौर पर आज़ादी तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति आदर मौजूद है। और इसीलिए आतंरिक आज़ादी को ख़तरा पैदा करनेवाली नीतियाँ पहचनाना आवश्यक है।

आशा और निराशा

मिल्टन भारत के बारे में आशावादी थे और निराशावादी भी। आशावादी इस बात से हैं कि भारत में विकास के लिए ज़रूरी बाकी सारी बातें हैं, सिर्फ़ इसे अपनी आर्थिक नीति में बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसके लिए इसे, एक्सचेंज कंट्रोल की बजाय फ्री एक्सचेंज रेट अपनाना होगा, आयात नियंत्रण और निर्यात सब्सिडी जैसी नीतियाँ ख़ारिज करनी होंगी और देश के भीतर भी कोटा आदि सिस्टम हटाकर फ्री मार्केट सिस्टम लाना होगा। अगर भारत ये नीतियाँ अपनाता है, तो वह भी वैसी ही तरक़्क़ी हासिल कर सकता है जैसी जापान में मैजी रेस्टोरेशन के बाद हुई थी।

लेकिन तभी मिल्टन भारत से निराश भी थे क्योंकि भारत के बौद्धिक माहौल में आवश्यक नीतिगत सुधारों के प्रति बेहद अनुत्साह था। मिल्टन ने अपनी विजिट के दौरान कई अर्थशास्त्री, प्लानिंग कमीशन के सदस्य, सरकारी अधिकारी, आर्थिक पत्रकार, बिजनेसमैन आदि से बात की लेकिन सभी मौजूदा नीतियों का समर्थन करते दिखाई दिए। मानो सभी रटी-रटाई बात बोल रहे हों। जबकि लोगों के अनुभव इन बातों से बिल्कुल विपरीत थे। इस दौरान उन्हें बस एक प्रमुख अर्थशास्त्री मिले जो इस तोतापंची से अलग विचार रखते थे—गुजरात युनिवर्सिटी के प्रो. बी.आर. शिनॉय। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सरकार की नीतियों का पुरज़ोर विरोध करते थे और फ्री मार्केट की वकालत करते थे, लेकिन उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसलिए मिल्टन उन्हें “A prophet without honour in his own country.” कहते हैं।

अंत में मिल्टन आशंका जताते हैं कि शायद भारत की आर्थिक नीति में तभी बड़ा बदलाव आएगा जब उसपर कोई बड़ा राजनीतिक या आर्थिक संकट आएगा। और उस वक्त भी भारत आज़ादी की ओर जाने के बजाय तानाशाही की ओर जा सकता है।

मिल्टन ने यह लेख 1963 में लिखा और उसके लगभग तीन दशकों बाद 1991 में सचमुच एक बड़ा आर्थिक संकट आया और हमने इनमें से कुछ नियंत्रण कम किए। लेकिन आज भी हम मिल्टन द्वारा दिखाई गई सारी ख़ामियाँ दूर नहीं कर पाए हैं। उम्मीद है हम अगले संकट की राह नहीं देखेंगे और न ही तानाशाही की ओर जाएँगे, बल्कि आज़ाद भारत में आज़ादी को मज़बूती देने वाली नीतियाँ अपनाएँगे।

—मिल्टन फ्रीडमैन के निबंध ‘Indian Economic Planning’ का सारांश

संपादन—परीक्षित सूर्यवंशी

फ्रीडमैन का मूल निबंध आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Friedman on India

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.