अर्थशास्त्र के चार आधार: चॉइस, कॉस्ट, होराइजन और इंसेंटिव

Understanding the key forces of economics driving human behaviour

~ Ashish Kulkarni

Ashish Kulkarni teaches economics at the Gokhale Institute of Politics and Economics. He is also a Visiting Faculty at several premium institutions including the Takshashila Institution. He writes at Econ for Everybody where he breaks down complex economics concepts in a simple and accessible manner.

तो आइए समझते हैं अर्थशास्त्र, आशीष के अनोखे अंदाज में!

ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अर्थशास्त्र का मतलब है सिर्फ़ पैसे और फाइनांस। लेकिन इससे बड़ी गलतफ़हमी और कोई नहीं हो सकती।

मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अर्थशास्त्र का पैसों से और फाइनांस से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध केवल पैसों से और फाइनांस से है तो आप अर्थशास्त्र के साथ (और अपने आप के साथ भी) बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं।

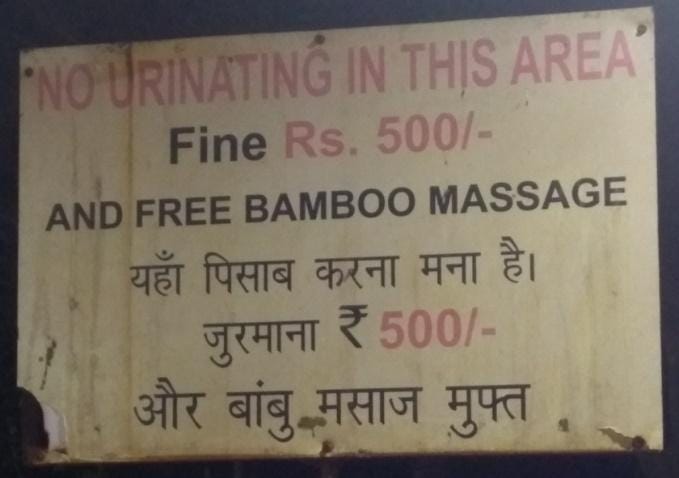

अर्थशास्त्र को समझने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि इसका संबंध चार मुख्य बातों से है— चॉइस, इंसेंटिव्ज, कॉस्ट, और होराइजन। इन चारों में से सबसे ज़्यादा गलतफ़हमी शायद इंसेंटिव्ज के बारे में ही है। हाँ, इंसेंटिव्ज कई बार और अक्सर पैसों के रूप में होते हैं—लेकिन अक्सर का मतलब हमेशा नहीं होता।

टायलर कोवन अपनी किताब "Discover Your Inner Economist" में इसे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं:

“The central concept of economics is not money but rather incentives. Quite simply, an incentive is anything that motivates human behaviour, or encourages an individual to make one decision rather than another. An incentive can be money, but it can also be a tip, a smile, or an act of praise.”

मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें कुछ करने (या न करने!) के लिए प्रेरित करती है, वह इंसेंटिव है।

अगर आप सही इंसेंटिव देते हैं तो आप लोगों से (और खुद से भी) वो काम करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं।

इंसेंटिव्ज और उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण हमें कोई एक विकल्प चुनने में मदद करते हैं। और यही अर्थशास्त्र की दूसरी महत्वपूर्ण संकल्पना है: हमारे पास जो भी विकल्प हैं उनमें से इंसेंटिव के आधार पर की गई चॉइस। लेकिन कई बार हमारे पास उपलब्ध विकल्पों को ठीक से समझना ही हमारी असली चुनौती होती है।

इसे एक छोटी सी पहेली के ज़रिये समझते हैं (यह अविनाश दीक्षित और बैरी नेलबफ की शानदार किताब “Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business" से ली गई है):

अमर, अकबर और एंथनी ये तीन दोस्त हैं पर इनकी आपस में लड़ाई हो गई है। अब उन्होंने तय किया है कि इस लड़ाई को शूटआउट यानी गोली मारकर निपटाया जाएगा। ये तीनों एक त्रिकोण के तीन कोनों पर खड़े हैं। अब बारी-बारी से वे एक-दूसरे पर गोली चलाएँगे। एक बार में एक ही गोली चलेगी। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक इन तीनों में से सिर्फ़ एक ही जिंदा न बच जाए। पहली गोली अमर चलाएगा। वो चाहे तो अकबर पर गोली चला सकता है या एंथनी पर। अगर अकबर बच गया, तो अगली बारी उसकी होगी, और वो अमर या एंथनी पर गोली चला सकता है, बशर्ते एंथनी ज़िंदा हो। फिर एंथनी की बारी आएगी, और इसी क्रम से यह खेल चलता रहेगा, तब तक जब तक दो लोग मर नहीं जाते।

अमर एक निकम्मा निशानेबाज है, उसका निशाना सही लगने की संभावना मात्र 10% है। अकबर काफ़ी अच्छा है, उसका निशाना 80% सही लगता है। लेकिन एंथनी बिलकुल जानलेवा है, उसका निशाना 100% अचूक होता है।

कल्पना कीजिए, अमर आपके पास आता है और पूछता है—“मुझे किस पर गोली चलानी चाहिए?”

आप क्या सुझाव देंगे?

अगर आप सोच रहे हैं कि उसे अकबर या एंथनी को मारने की कोशिश करनी चाहिए... तो ज़रा रुकिए।

असल में, अमर के लिए सबसे समझदारी भरा फैसला है कि वो हवा में गोली चला दे।

क्यों? क्योंकि अगर वो गलती से भी अकबर या एंथनी को मार देता है, तो बचा हुआ दूसरा सीधे अमर को निशाना बनाएगा और चूंकि दोनों का निशाना अमर से कई गुना बेहतर है, अमर के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर अमर ने किसी पर भी गोली नहीं चलाई, तो अगली गोली चलाने वाले के सामने कम-से-कम दो विकल्प होंगे और अमर के बचने की संभावना भी ज़्यादा होगी।

मुद्दा क्या है?

मुद्दा यह है कि कोई भी समझदारी भरा फैसला लेने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है: एक सभी उपलब्ध विकल्पों की सही समझ और दूसरी सभी इंसेंटिव्ज की सही समझ। (“मैं अकबर से नफ़रत करता हूँ और मैं उसे मारना चाहता हूँ!” यह एक बड़ा इंसेंटिव हो सकता है, लेकिन आपका ज़िंदा बचना यक़ीनन उससे भी बड़ा इंसेंटिव है।)

और यही बात जिंदगी के हर पहलू को लागू होती है: बस एक मिठाई लूँ या दो ले लूँ? (क्यों न एक भी न लो?) बस एक और (या दस और) यूट्यूब वीडियो देख लूँ, फिर यह लेख पूरा कर लूँगा। (क्यों न इसके बजाए Thinking Strategically को दोबारा पढ़ लो?)

प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग हर बार इंसेंटिव को ठीक से समझ नहीं पाता। और यही बात हमें अर्थशास्त्र की तीसरी मुख्य संकल्पना की ओर ले जाती है: होराइजन। अगर आप एक और बोरिंग तकनीकी परिभाषा सुनना नहीं चाहते तो हम इसे, सुख लोलुप बंदर की समस्या भी कह सकते हैं। आप इसे चाहे जो कहें, बात वही है। हम अक्सर वो चीज़ें चुनते हैं जो अभी मज़ा देती हैं लेकिन आगे चलकर सजा साबित होती हैं। अगर आपने कभी “एक और आख़िरी पैग ले लेते हैं” या “बस एक और मिठाई खा लेते हैं” ऐसा कहकर सचमुच ऐसा किया है (और ऐसा किसने नहीं किया!), तो आपको ये बात ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। हम वही विकल्प चुनते हैं जो अल्पकाल में लाभ देते हैं और दीर्घकालीन नुकसान को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

अगली सुबह जो सिरदर्द होता है वो वाकई उस आख़िरी ड्रिंक के आनंद से कहीं ज़्यादा दुखदाई होता है। या यूँ कहें उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है।

यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि, कॉस्ट हमेशा पैसों में नहीं गिनी जा सकती। हैंगओवर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अगले दिन आप कोई पैसे तो खर्च नहीं करते लेकिन जिस किसी ने हैंगओवर झेला है, वो कभी नहीं कहेगा कि यह सस्ता होता है! और तो और, हम जीतनी सोचते हैं उससे कॉस्ट हमेशा थोड़ी ज़्यादा ही होती है।

रात की पार्टी की क़ीमत सिर्फ़ अगली सुबह की थकान और सिरदर्द ही नहीं होती, बल्कि वो सारी चीज़ें भी होती हैं जो आप पिछली शाम को कर सकते थे, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई फिल्म देखना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना या और कुछ भी, सिवाय पार्टी के।

आपने सिर्फ़ वो फ़िल्म देखने का मौका ही नहीं गंवाया (जिसे हम अर्थशास्त्री अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं), आपने अपने सिर की भी बैंड बजवा ली। तो अब आपने जो क़ीमत चुकाई वो कितने गुना हुई?

चॉइस, इंसेंटिव्ज, कॉस्ट, और होराइजन।

सबसे पेचीदा बात और जो बात अर्थशास्त्र को इतना रोचक बनाती है, वह यह है कि हम इन चारों को पूरी तरह तर्कसंगत या वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं समझ पाते।

हमारा दिमाग इन पहलुओं पर कैसे सोचेगा यह कई चीज़ों पर निर्भर होता है, जैसे हमें कैसी परवरिश मिली है, हम किस माहौल में बड़े हुए हैं, निर्णय लेते वक्त हमारी मानसिक स्थिति कैसी है और ऐसी कई और चीज़ें।

इन चार बातों पर आधारित हमारे फैसले अक्सर बेहद अनिश्चित, अस्थिर और असंगत होते हैं।

लेकिन सच कहें तो अर्थशास्त्र को समझने में मज़ा भी इसी वजह से आता है।

~ आशीष कुलकर्णी

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

मूल अंग्रेजी लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

आशीष कुलकर्णी के लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Econ for Everybody

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.

अर्थतंत्र को क्यों समझें ? Economics for Everybody ft. Ashish Kulkarni

इस हफ़्ते एक अर्थशास्त्री से बात अर्थतंत्र के बारे में ही। एक आम इंसान को अर्थतंत्र को समझने की क्या ज़रूरत है? इस विषय को विद्यार्थियों की लिए मज़ेदार कैसे बनाया जाए? इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा अर्थशास्री, शिक्षक और लेखक आशीष कुलकर्णी के साथ।

क्या आप तर्कहीन है? Should policymakers assume humans are irrational?

नीतियां बनाते वक़्त, ये समझना ज़रूरी होता है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे अपना व्यवहार तय करते हैं, तभी कामयाब और फायदेमंद नीतियां बन पाएंगी। लेकिन, क्या नीति बनाने वाले ये मान लें कि लोग अक्सर अतार्किक फैसले लेते हैं या ये कि लोग ज़्यादातर विवेकशील होते हैं? आखिर, ऐसी मान्यताओं के आधार पर कैसी नीतियां बनेंगी? आइये, करते हैं आज इसी पर चर्चा।

बदलती विश्व व्यवस्था। The Changing World Order: Kya Apna Time Aayega?

नमस्ते। इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर प्रणय ने एक मज़ेदार अवलोकन किया। प्रणय को लगता है कि आज की दुनिया ऐसी लगती है मानो कोई प्रियदर्शन फिल्म का क्लाइमेक्स चल रहा हो। कहीं भी, कभी भी, कुछ भी हो सकता है। ऐसे उलट पुलट के दौर में पुलियाबाज़ी पर इसका विश्लेषण तो बनता है। क्या होती है विश्व व्यवस्था? बदलती व्यवस्था के साथ क्या देशों के भाग्य भी बदलेंगे? और बदलेंगे तो…