भारत में स्वरोज़गार: मर्ज़ी या मजबूरी?

Understanding the realities of self-employment in India

Self-employed – what impression does this term generate in your mind? An independent, ambitious, and highly paid person, right? You may think the self-employed are always better placed than the salaried persons. If that’s true, this article will entirely change your perception!

But it won’t stop there! It will also clarify the different meanings of ‘self-employment’ for diverse groups of people and its connection with gender, education, income and regions. Based on robust data analysis, the article is written Abhishek Waghmare from Data for India. Translation by Parikshit Suryavanshi.

तो आइए इस हफ़्ते की टिप्पणी में समझते हैं सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोज़गार को एक अलग नजरिये से!

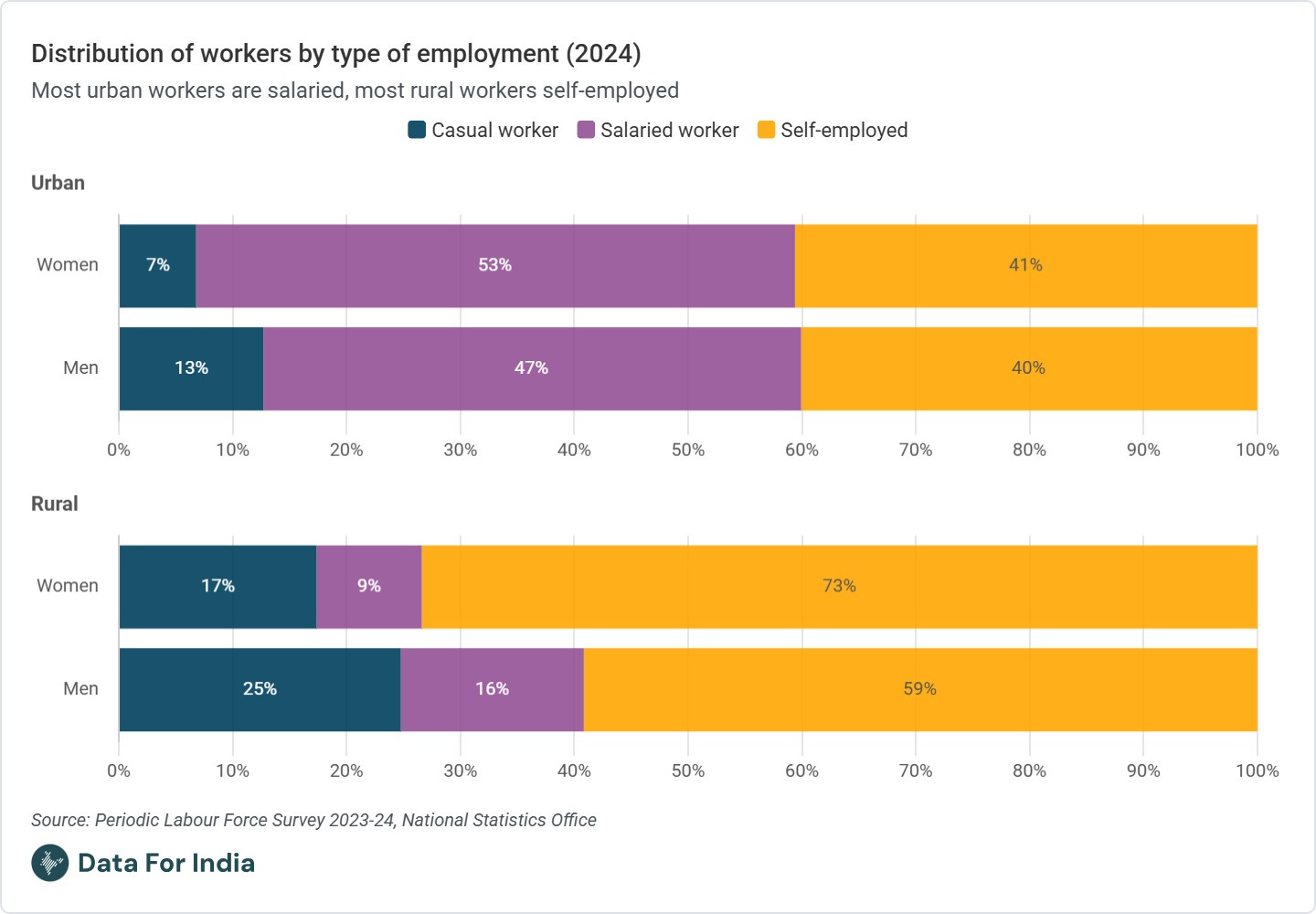

भारतीय श्रमिकों में से ज्यादातर श्रमिक सेल्फ-एम्प्लॉयड यानी स्वरोज़गार करने वाले हैं। लेकिन पुरुषों और महिलाओं तथा ग्रामीण और शहरी भारत में स्वरोज़गार के मायने अलग है।

भारतीय श्रमिकों को स्वरोज़गार, वेतनधारी और कैजुअल वर्कर इन तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में हर दस में से छह श्रमिक स्वरोजगार करते हैं, जो भारतीय श्रमिकों की सबसे बड़ी कैटिगरी है [1]। भारत में सेल्फ-एम्प्लॉयड ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपने खेत में या गैर-कृषि एन्टर्प्राइज़ में काम करते हैं, या कोई स्वतंत्र पेशा या व्यापार करते हैं या फिर एक या कुछ भागीदारों के साथ कोई घरेलू उद्योग चलाते हैं [2]। स्वरोज़गार करने वालों को वेतनधारी या कैजुअल वर्कर की तरह वेतन नहीं मिलता, उनकी आय उनके उद्योग से मिलनेवाले मुनाफे से आती है [3]।

वर्कफोर्स में भागीदारी

भारत में स्वरोज़गार शहरों के मुकाबले गावों में ज्यादा दिखाई देता है। शहरों में वेतनधारी ज्यादा होते हैं [4]।

यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्वरोज़गार करनेवाले किस प्रकार का काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार करने वाले ज्यादातर लोग एक तो खेती करते हैं या फिर पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, फसल कटाई जैसे काम में लगे हुए होते हैं।

शहरी इलाकों में स्वरोज़गार करने वाले अधिकतर लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे दुकानदार, थोक व्यापारी, या फिर ड्राइवर।

समय के साथ बदलाव

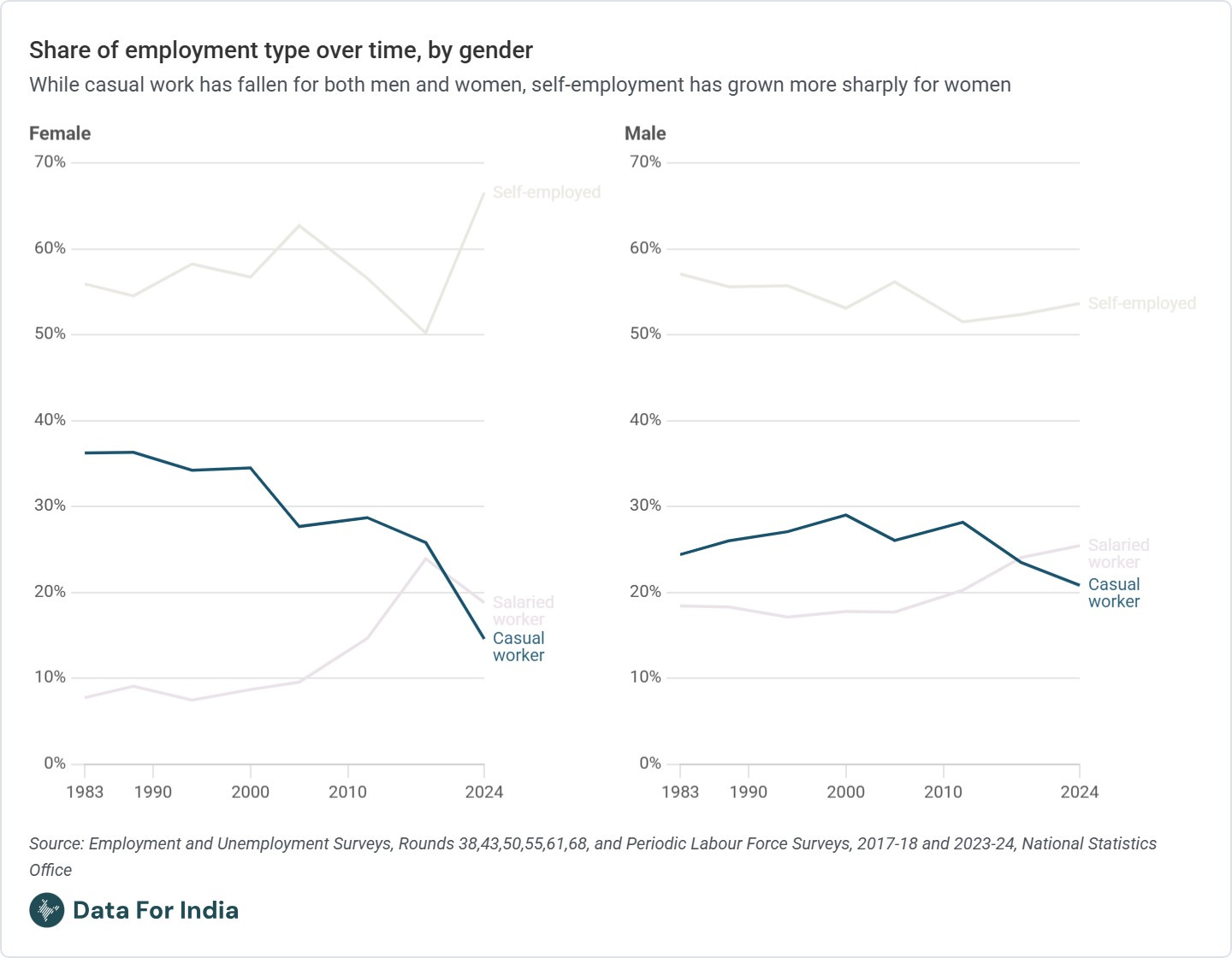

भारत में 1980 के दशक से कुल श्रमिकों में स्वरोज़गार करने वालों का हिस्सा लगभग स्थिर रहा है। लेकिन पुरुषों और महिलाओं के बीच इसमें कुछ बदलाव देखा गया है। पुरुषों में स्वरोजगार में हल्की गिरावट आई है, जबकि महिलाओं में हाल के वर्षों में स्वरोज़गार तेज़ी से बढ़ा है।

समय के साथ कैजुअल वर्कर का हिस्सा पुरुष और महिला दोनों ही में कम हुआ है, जबकि वेतनधारी लोगों की संख्या बढ़ी है।

स्वरोज़गार के प्रकार

स्वरोज़गार तीन प्रकार के माने जाते हैं—

Own-account workers: जो बिना किसी कर्मचारी के अपना खुद का एन्टर्प्राइज़ चलाते हैं।

Employers: जो अपने एन्टर्प्राइज़ में वेतनधारी कर्मचारी रखते हैं।

Unpaid helpers: जो घरेलू उद्योग में बिना किसी वेतन के काम करते हैं।

भारत में ज्यादातर सेल्फ-एम्प्लॉयड Own-account workers हैं। केवल 6% स्वरोज़गार करने वाले लोग ही वेतनधारी कर्मचारियों को काम पर रखते हैं।

हालांकि, पुरुषों और महिलाओं के स्वरोज़गार में बड़ा फर्क है। स्वरोज़गार करने वाली महिलाओं में आधी से ज्यादा कैजुअल वर्कर हैं, जो बिना वेतन घरेलू उद्यमों में काम करती हैं। दूसरी ओर, चार में से तीन स्वरोज़गार करने वाले पुरुष ‘Own-account workers’ हैं, जो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। स्वरोजगार करने वाली महिलाओं में वेतनधारी कर्मचारियों को काम पर रखना लगभग न के बराबर है।

समय के साथ, स्वरोज़गार से अर्थप्राप्ति करने वाली महिलाओं का हिस्सा बढ़ा है। महिलाओं में Own-account workers भी बढ़ी हैं और बिना वेतन काम करनेवाली महिलाएं कम हुई हैं। हालाँकि पुरुषों में भी बिना वेतन काम करनेवालों का हिस्सा घटा है, हाल के वर्षों में पुरुष Unpaid helpers की संख्या में मामूली वृद्धि देखी गई है।

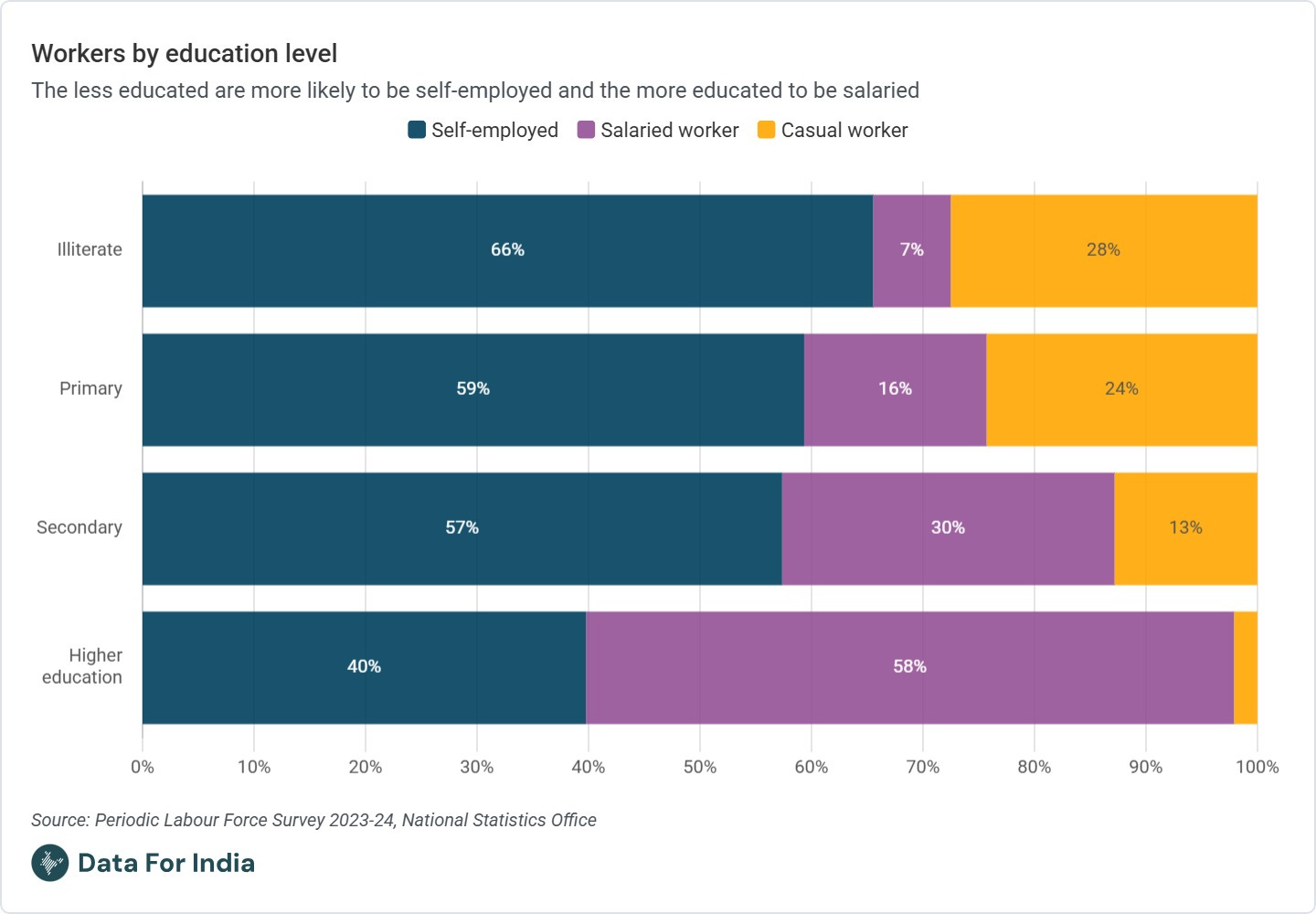

शिक्षा और स्वरोज़गार

भारत में स्वरोज़गार कम कौशल वाले कामों से जुड़ा है। कम पढ़े-लिखे लोग स्वरोज़गार में होने की संभावना ज्यादा होती है, जबकि ज्यादा पढ़े-लिखे लोग वेतनवाली नौकरियां करते हैं।

श्रमिकों की आय

नौकरी की तुलना में स्वरोज़गार से बहुत ही कम पैसा मिलता है।

नौकरी की तुलना में स्वरोज़गार से मिलनेवाला पैसा बहुत कम होता है। औसतन, स्वरोज़गार से महीने के ₹13,200 मिलते हैं [5]। यह रकम कैजुअल वर्कर की आय से तो थोड़ी ज्यादा है पर नौकरी करने वाले वेतनधारी की तुलना में काफी कम है। किसी भी प्रकार के शहरी श्रमिकों की आय, ग्रामीण श्रमिकों से काफी ज्यादा है।

स्वरोज़गार करनेवालों में भी, own-account workers और employers की आय में बड़ा अंतर दिखाई देता है। (unpaid helpers की कोई आय नहीं होती, इसलिए औसत आय की गणना में उन्हें शामिल नहीं किया गया है)।

कर्मचारियों को काम पर रखनेवाले employers की संख्या बहुत कम है लेकिन उनकी आय own-account workers से दोगुनी है, जबकि own-account workers का हिस्सा स्वरोज़गार करनेवालों में सबसे बड़ा होता है।

क्षेत्रीय विविधता

शहरी-ग्रामीण तथा industrialized और unindustrialized क्षेत्रों में स्वरोज़गार की स्थिति में अंतर देखने को मिलता है।

मध्य और उत्तर भारत के ज्यादा ग्रामीण और कम औद्योगिक राज्यों में स्वरोज़गार करनेवालों की संख्या अधिक है। दूसरी ओर, ज्यादा इंडस्ट्रीयलाइज्ड दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में वेतनधारी कर्मचारियों की संख्या तुलना में अधिक है। उत्तर प्रदेश में हर चार में से तीन श्रमिक स्वरोज़गार कर रहे हैं, वहीं तमिलनाडु में तीन से एक ही व्यक्ति स्वरोज़गार में हैं। दूसरी ओर, केरल में लगभग 40% कर्मचारी वेतनवाली नौकरियां कर रहे हैं , वहीं बिहार में यह अनुपात 10% से भी कम है।

श्रमिकों की आय गणना इस प्रकार की गई है—

स्वरोज़गार में, पिछले 30 दिनों के कुल उत्पादन में से में से लागत घटाकर बची हुई रकम को आय माना गया है।

वेतनधारी श्रमिकों के लिए, पिछले महीने के वेतन को आय माना गया है।

ये सभी आंकड़े, PLFS (Periodic Labour Force Survey) के पहले दौरे के डेटा पर आधारित हैं।

—अभिषेख वाघमारे

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

अंग्रेजी में मूल लेख: Self-employment by Abhishek Waghmare, Data for India (March 2025): https://www.dataforindia.com/self-employment/

FOOTNOTES

[1] इस लेख में दिए गए आंकड़े एम्प्लॉयमेंट/लेबर फ़ोर्स सर्वे के वर्तमान साप्ताहिक डेटा पर आधारित हैं। इसका अर्थ है कि काम और कामगारों की स्थिति को समझने के लिए सर्वेक्षण से पहले के सात दिनों को रेफ़रन्स पिरीअड के रूप में लिया गया है। भारतसहित दुनियाभर के लेबर इकोनॉमिस्ट यह तरीका अपनाते हैं।

[2] Periodic Labour Force Survey 2023-24 documentation

[3] उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राशि में से लागत घटाकर जो रकम बचती है उसे स्वरोज़गारियों की आया माना जाता है।

[4] वेतनभोगी या नियमित कामगार वे होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के कृषि या गैर-कृषि उद्योग (घरेलू हो या गैर-घरेलू) में काम करते हैं और इसके बदले नियमित रूप से वेतन या मज़दूरी पाते हैं। इसमें समय-आधारित और काम-आधारित तथा फुलटाइम, पार्टटाइम और इंटर्नशिप करने वाले भी शामिल है।

[5] श्रम से होने वाली आय में केवल काम के बदले मिलनेवाला मुआवजा शामिल है। इसमें जमीन या फिक्स्ड असेट के मूल्य में होने वाली वृद्धि शामिल नहीं होती। जबकि स्वरोज़गार करने वालों के लिए यह आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, क्योंकि उनके उद्योग—जैसे उनका घर या जमीन—के मूल्य में समय के साथ वृद्धि हो सकती हैं (Documentation on labour statistics, International Labour Organization).

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines

Data for India is a public platform dedicated to expanding the understanding of India through data for everyone. Do check out their website for more data-backed articles. We also had a wonderful conversation with Rukmini S., the Founder-Director of Data for India. Do tune in.

जाने-माने कॉलमनिस्ट और TeamLease Services के संस्थापक मनीष सभरवाल जी के साथ भी रोज़गार पर हमारी विस्तृत चर्चा जरूर सुनिए।