प्रदूषण पर उपाय : लाइसैंस राज या नियमों में इनोवेशन

Reconsidering Regulation; Private Path to Justice; Puliyabaazi Contest

भारत में जल्द ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दियों के साथ ही हर साल की तरह शुरू होने वाला है ‘पॉल्यूशन सीज़न’ भी। भारत में प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी खबरें तो हम आए दिन पढ़ते-सुनते ही रहते हैं। ज़रूरत है यह सोचने की कि इस पर क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए आज की टिप्पणी में हम शेयर करने जा रहे हैं अनंत सुदर्शन द्वारा साझा किए गए कुछ कारगर उपाय।

अनंत सुदर्शन यूनिवर्सिटी ऑफ़ वॉरविक में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट (EPIC) के दक्षिण-एशिया डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने ऊर्जा और पर्यावरण नीति पर काफ़ी रिसर्च किया है।

प्रदूषण पर उपाय : लाइसैंस राज या नियमों में इनोवेशन | Innovative Regulatory Solution to Pollution

—अनंत सुदर्शन

उत्तर भारत की सर्दियों में अब प्रदूषण भी शादियों और त्योहारों जितना ही आम हो गया है। नवंबर 2024 में, भारत की राजधानी दिल्ली में पार्टिकुलेट प्रदूषण (हवा में हानिकारक कणों की मात्रा) का औसत स्तर 250 µg/m³ (माइक्रोग्राम/घन मीटर) को पार कर गया। यह आँकड़ा इतना बड़ा है कि हालात की गंभीरता का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। साफ़ हवा के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) का स्टैंडर्ड है 5 µg/m³, जबकि भारत का अपना मानक 40 µg/m³ है। अधिकारी हवा की गुणवत्ता बताने के लिए विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सरकार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में एक नई कैटेगरी जोड़नी पड़ी है। पहले इस इंडेक्स में सबसे ऊपरी स्तर ‘गंभीर’ (Severe) था, पर अब इसमें ‘गंभीर प्लस’ (Severe Plus) भी शामिल हो गया है। अब तो इस समस्या का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी कम पड़ रहे हैं!

भारत के “पॉल्यूशन सीज़न” पर बातें तो बहुत होती हैं, पर यह समस्या सिर्फ़ कुछ शहरों या सर्दियों तक सीमित नहीं है। पिछले दो दशकों में भारत में लगातार प्रदूषण बढ़ा है। सैटेलाइट से मिले आँकड़ों के अनुसार, 2021 में भारत में प्रदूषण का औसत स्तर लगभग 51 µg/m³ था, जो WHO के मानक से करीब दस गुना ज़्यादा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार, वायु प्रदूषण आज भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, तो यह प्रदूषण भारतीयों की औसत उम्र लगभग 3.6 साल कम कर रहा है। इन सब बातों से कुछ सीधे सवाल खड़े होते हैं: हालात इतने बुरे क्यों हैं? सरकारें इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही हैं? और इस समस्या पर भारत कौन से नीतिगत उपाय कर सकता है?

लेकिन उपायों की चर्चा से पहले, एक भ्रम दूर करना ज़रूरी है जो अक्सर विकासशील देशों में पर्यावरण संरक्षण की गंभीरता को कम कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे-जैसे देश अमीर होते जाते हैं, प्रदूषण अपने आप कम हो जाता है। इस मान्यता को कभी-कभी ‘Environmental Kuznets Curve’ भी कहा जाता है, लेकिन इसे साबित करनेवाले सबूत बहुत कम मिलते हैं।

(Kuznets curve एक आर्थिक सिद्धांत है जिसके अनुसार, किसी भी देश में जब आर्थिक विकास होता है तो शुरुआती दौर में अमीर-गरीब के बीच असमानता बढ़ती है, लेकिन जैसे-जैसे देश और आगे बढ़ता है तो यह अंतर धीरे-धीरे कम होने लगता है।)

दुर्भाग्य से सिर्फ़ एक ही तरह का प्रदूषण ऐसा है जिसका गरीबी से सीधा संबंध दिखता है और वह है—घरों में बायोमास (लकड़ी, गोबर आदि) जलाना। भारत के कुल प्रदूषण का अंदाज़न 30% प्रदूषण इससे होता है। प्रदूषण के दूसरे स्रोत, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआँ, आर्थिक विकास के साथ और बढ़नेवाले हैं। इसलिए, यह सवाल पूछना भी ज़रूरी है कि कहीं साफ़ हवा और देश की आय के बीच का संबंध कुज़नेत्स कर्व की कल्पना से ठीक उल्टा तो नहीं है? यानी ऐसा तो नहीं कि प्रदूषण हटाने से देश की तरक्की तेज़ होगी, न कि तरक्की होने से प्रदूषण अपने आप घटेगा?

कागज़ी कानून

हवा की गुणवत्ता का लगातार बिगड़ना यह दिखाता है कि प्रदूषण नियंत्रण करने वाली हमारी व्यवस्था बुरी तरह से नाकाम रही है। भारत में प्रदूषण नियंत्रण का कानूनी आधार 1981 में बना वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 है। इस कानून के तहत, भारत के पर्यावरण नियामकों ने 1981 से लेकर अब तक कई नियम और मानक बनाए हैं। ये सभी नियम ‘कमांड-ऐंड-कंट्रोल’ तरीके पर आधारित हैं। मतलब रेगुलेटर प्रदूषण की एक सीमा तय कर देता है या किसी खास टेक्नोलॉजी या प्रक्रिया को अनिवार्य बना देता है। इन नियमों का पालन न करने पर फैक्ट्री बंद करने या जेल जैसी सख्त सज़ा का प्रावधान होता है ताकि कानून का डर बना रहे।

ऊपरी तौर पर तो यह तरीका ठीक ही लगता है, लेकिन हकीकत बहुत ही निराशाजनक है। नियमों का पालन न होने के किस्से तो आम हैं ही, पर आँकड़े भी यही दिखाते हैं। गुजरात में हुई एक रिसर्च से पता चला कि 60 प्रतिशत से ज़्यादा छोटे उद्योग प्रदूषण की तय सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। और तो और, जाँच रिपोर्ट में नियम तोड़ने की बात सामने आने के बाद भी अधिकारी कुछ ही चुनिंदा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई कर रहे थे। कागज़ पर बने नियमों और असलियत के बीच का यह अंतर सिर्फ़ फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएँ तक सीमित नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक कमेटी ने जब दिल्ली में PUC सेंटर्स का ऑडिट किया, तो पाया कि “NCR के कई PUC सेंटरों पर जाँच करने के तरीके और मशीनों के रख-रखाव में गंभीर खामियाँ हैं। यहाँ गड़बड़ी और धांधली साफ़-साफ़ दिखती है।”

इन नियमों का नाकाम होना दिखाता है कि सरकार जो करना चाहती है और असल में जो कर पाती है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब कोई अधिकारी देखता है कि बहुत सारे उद्योग नियम तोड़ रहे हैं, तब उन सबके खिलाफ़ सैकड़ों क्लोज़र नोटिस जारी करना और फिर कोर्ट केस लड़ना, उसके लिए राजनीतिक और व्यावहारिक दोनों ही तौर पर नामुमकिन हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि कुछ चुनिंदा लोगों पर ही कार्रवाई होती है, जो किसी भी रेगुलेटरी सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार का रास्ता खुल जाता है। इस हालात की एक वजह कर्मचारियों की कमी भी हो सकती है। घोष और अन्य की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सेंक्शन्ड पदों पर भी कर्मचारियों की भारी कमी है। खाली पड़े पदों की समस्या तो है ही, साथ ही जिन पदों पर भर्ती हुई है, उनमें भी तकनीकी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है।

बाज़ार-आधारित रेगुलेशन

वजह चाहे जो भी हो, पर यह तो तय है कि रेगुलेशन में नई सोच और नए तरीकों की सख्त ज़रूरत है। एक तरीका हो सकता है प्रदूषण टैक्स या कैप-ऐंड-ट्रेड मार्केट जैसे मार्केट-बेस्ड रेगुलेशन लागू करना। कैप-ऐंड-ट्रेड का मूल विचार—ऊपर से आदेश देने वाले पुराने टॉप-डाउन सिस्टम की जगह ज़्यादा लचीला तरीका—अपनाना है। पुराने सिस्टम में सरकार हर फैक्ट्री के लिए एक टारगेट तय करती है और उसे लागू करने के लिए सज़ा का डर दिखाती है। इसके बजाय, कैप-ऐंड-ट्रेड सिस्टम में रेगुलेटर कुल कितना प्रदूषण होने दिया जा सकता है, इसकी एक सीमा (कैप) तय कर देता है। एक बार यह सीमा तय हो जाने के बाद, कंपनियों को प्रदूषण करने के परमिट खरीदने और बेचने की इजाज़त होती है। इससे वे आपस में तय कर सकती हैं कि कौन अपनी फैक्ट्री में प्रदूषण कम करेगा और कौन परमिट खरीदकर काम चलाएगा।

इस तरीके से कंपनियों के खर्च में भारी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, एक छोटी कंपनी जिसके पास प्रदूषण रोकने वाले महँगे उपकरण खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वह किसी बड़ी कंपनी को पैसे देकर कह सकती है कि तुम हमारी जगह थोड़ा और प्रदूषण कम कर दो। पर्यावरण के नज़रिए से देखें तो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रदूषण कौन कम कर रहा है। लेकिन इससे उस छोटी कंपनी को भी नियम पालन का एक सस्ता रास्ता मिल जाता है, जबकि हो सकता है कि पहले वह नियम तोड़ने की कोशिश करती हो। लागत के अलावा, मार्केट-आधारित सिस्टम से नियमों को लागू करवाना भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें फैक्ट्री बंद करने या जेल भेजने के बजाय आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, इस सिस्टम में प्रदूषण की निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, न कि कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली मैनुअल जाँच का।

मार्केट-बेस्ड रेगुलेशन का यह आइडिया विकसित देशों या चीन के लिए भी नया नहीं है। अमेरिका में 1990 के ‘क्लीन एयर ऐक्ट’ में हुए सुधारों के बाद ऐसे तरीकों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसका एक शुरुआती उदाहरण मशहूर SO₂ ट्रेडिंग मार्केट है। चीन ने 2007 में SO₂ को नियंत्रित करने के लिए परमिट ट्रेडिंग सिस्टम शुरू किया और 2019 तक, कुल उत्सर्जन 3.8 करोड़ टन से घटकर 1.2 करोड़ टन रह गया। Fowlie, Holland और Mansur द्वारा किए गए एक रिसर्च के मुताबिक, अमेरिका के RECLAIM मार्केट ने NOx उत्सर्जन में 20% की कटौती की। इन आशाजनक उदाहरणों के बावजूद, 2024 में भी भारत में ऐसे मार्केट लगभग न के बराबर हैं, बस एक अपवाद को छोड़कर।

2019 में, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ रिसर्चर्स के साथ, जिनमें मैं भी था, मिलकर सूरत में भारत का पहला एमिशन मार्केट शुरू किया। इस पायलट प्रोजेक्ट की खासियत यह थी कि यह रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल (RCT) डिज़ाइन के साथ लागू किया गया। इतना कठोर परीक्षण किया जाने वाला यह पहला एमिशन मार्केट था। हमारे पेपर में हमने दिखाया कि इस मार्केट की वजह से फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक उत्सर्जन (पार्टिकुलेट एमिशन) में 20 से 30 प्रतिशत की कमी आई। और इसके लिए कोई बड़ी लागत भी नहीं करनी पड़ी। दरअसल, परमिट ट्रेडिंग डेटा से पता चला कि इस मार्केट ने प्रदूषण नियंत्रण की लागत में 11% की कमी लाई। हमारे अंदाज़ से इस प्रोजेक्ट में लगे हर 1 रुपये पर 25 रुपये से लेकर 200 रुपये से भी ज़्यादा का फ़ायदा हुआ। यह फ़ायदा इस पर निर्भर है कि प्रदूषण में कमी से लोगों की उम्र कितनी बढ़ती है और उसकी आर्थिक कीमत क्या आँकी जाती है।

लचीले तरीके

इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद, गुजरात ने इस तरीके को राज्य के दूसरे हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर लागू करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने भी SO₂ को रेगुलेट करने के लिए एक नई कैप-ऐंड-ट्रेड स्कीम शुरू करने का इरादा जताया है। ये तरीके बड़े पैमाने पर और भारत के दूसरे हिस्सों में कैसे काम करते हैं, यह देखना अभी बाकी है। लेकिन कम से कम पहली कोशिश तो काफ़ी उम्मीद जगाती है।

हालाँकि कैप-ऐंड-ट्रेड सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए होता है, लेकिन ऐसे मार्केट-बेस्ड तरीकों को दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले साल, दिल्ली सरकार ने गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम करने के लिए एक नई ‘कंजेशन प्राइसिंग स्कीम’ शुरू करने की घोषणा की।

अगर यह स्कीम हकीकत में उतरती है, तो सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम या ज़्यादा करने के लिए हमारे पास एक लचीला तरीका होगा, खासकर ज़्यादा प्रदूषण वाले महीनों में। इसी तरह, जयचंद्रन और अन्य रिसर्चर्स ने दिखाया है कि किसानों को पराली (फसल के अवशेष) जलाने से रोकने के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें उन्हें पराली न जलाने पर पैसे मिलें।

भारत में वायु प्रदूषण बहुत ही गंभीर और लगातार बड़ी होती जा रही समस्या है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि, जो नियम किताबों में हैं और जिन्हें सरकार लागू कर पाती है, उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। नियमों में नए प्रयोग करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना। गुजरात जैसे उदाहरण बताते हैं कि नए विचारों को आज़माने से बहुत फ़ायदा हो सकता है। साल 2025 में, पुराने लाइसैंस-राज स्टाइल प्रदूषण नियंत्रण से आगे बढ़कर कुछ अलग तरीके आज़माना भारत के लिए बेहतर होगा।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

यह लेख पहले CASI के India in Transition में यहाँ प्रकाशित हुआ है।

अनंत सुदर्शन के लेख और काम के बारे में आप यहाँ अधिक पढ़ सकते हैं : anantsudarshan.com

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.

पुलियाबाज़ी साप्ताहिक

आर्बिट्रेशन: न्याय पाने का निजी रास्ता

किसी भी देश के विकास में वहाँ की न्याय व्यवस्था की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कारगर न्याय प्रणाली सिर्फ़ लोगों की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि कारोबार की बढ़ोतरी के लिए भी आवश्यक है। चूँकि अदालतों में फ़ैसला आने में काफ़ी वक्त लगता है, जो व्यवसायियों के लिए बहुत महँगा साबित हो सकता है, कारोबारी विवाद को सुलझाने के लिए एक रास्ता है जिसे कहते हैं – आर्बिट्रेशन।

तो आइए, इस हफ़्ते इसी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया और भारत में उसकी स्थिति को समझते हैं।

आर्बिट्रेशन को अदालत का प्राइवेट वर्ज़न कहा जा सकता है। आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें दोनों पक्ष मिलकर किसी तकनीकी एक्सपर्ट को अपना पंच नियुक्त कर सकते हैं। कोर्ट के मुकाबले इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल होती है, इसलिए इसमें फ़ैसला भी जल्दी आ सकता है। आर्बिट्रेशन सिर्फ़ कमर्शियल विवादों को सुलझाने के लिए होता है।

अगर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज़ है और विवाद होने पर एक पक्ष आर्बिट्रेशन में जाता है तो दूसरे को भी जाना ही पड़ता है। आर्बिट्रेशन का फ़ैसला दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। उस पर कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। सिर्फ़ हाई कोर्ट में रिव्यू फ़ाइल किया जा सकता है। हाई कोर्ट भी उस पर तभी सुनवाई करता है जब उसे लगता है कि आर्बिट्रेशन का फ़ैसला बिल्कुल ही गैरकानूनी है या दूसरे पक्ष को बिना सुने ही दिया गया है।

आर्बिट्रेशन के दो प्रकार हैं —Ad-hoc और Institutional। एड-हॉक में दोनों पक्ष मिलकर किसी एक व्यक्ति को पंच बनाते हैं या कोर्ट पंच नियुक्त करता है। संस्थागत आर्बिट्रेशन में पूरी प्रक्रिया संस्था के नियमों के तहत होती है। भारत में एड-हॉक आर्बिट्रेशन ज़्यादा होता है, जिसमें सॉफ्ट करप्शन और पक्षपात की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। संस्थागत आर्बिट्रेशन में निष्पक्षता और तेज़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि संस्थाएँ अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहती हैं। सिंगापुर, हांगकांग, इंग्लैंड जैसे देशों की आर्बिट्रेशन संस्थाओं में दुनियाभर से कंपनियाँ अपने विवाद सुलझाने के लिए जाती हैं।

भारत में आर्बिट्रेशन पर कोर्ट का कब्ज़ा है और यह इसकी सबसे बड़ी समस्या है। जब भी कोई कारोबारी विवाद कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट उसे आर्बिट्रेशन के लिए अपने ही रिटायर्ड जज के पास भेजता है। चूँकि कोर्ट से केस अपने आप आते रहते हैं, इसमें कोई स्पर्धा नहीं होती। इसीलिए फ़ीस कम करने या जल्दी निपटारा करने का दबाव भी नहीं होता।

भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर का आर्बिट्रेशन हब बनाना है तो,

सबसे पहले सरकार को अपने विवादों को सुलझाने के लिए निष्पक्ष प्राइवेट आर्बिट्रेशन संस्थाओं का चुनाव करना चाहिए। उसे संस्थाओं का पैनल बनाना चाहिए और विवादों के आकार के अनुसार संस्थाओं का चुनाव करना चाहिए।

आर्बिट्रेशन में कोर्ट की दखलंदाजी कम करनी चाहिए। प्राइवेट आर्बिट्रेशन संस्थाओं को मान्यता देनी चाहिए, ताकि कारोबारी अपने विवाद सीधे ऐसी संस्थाओं के पास ले जा सके।

हर आर्बिट्रेटर, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था, का एक डैशबोर्ड होना चाहिए, जिसपर उनके पास कितने केसेस आए, हर केस के निपटारे में कितना समय लगा, क्या फ़ैसला दिया गया आदि—जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होनी चाहिए।

आर्बिट्रेशन का अंतरराष्ट्रीय हब बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले हम देश के अंतर्गत विवादों को आर्बिट्रेशन में निष्पक्ष और सफल तरीके से सुलझाएँ।

इस विषय पर पुलियाबाज़ी ज़रूर सुनिए: न्याय पाने का निजी रास्ता

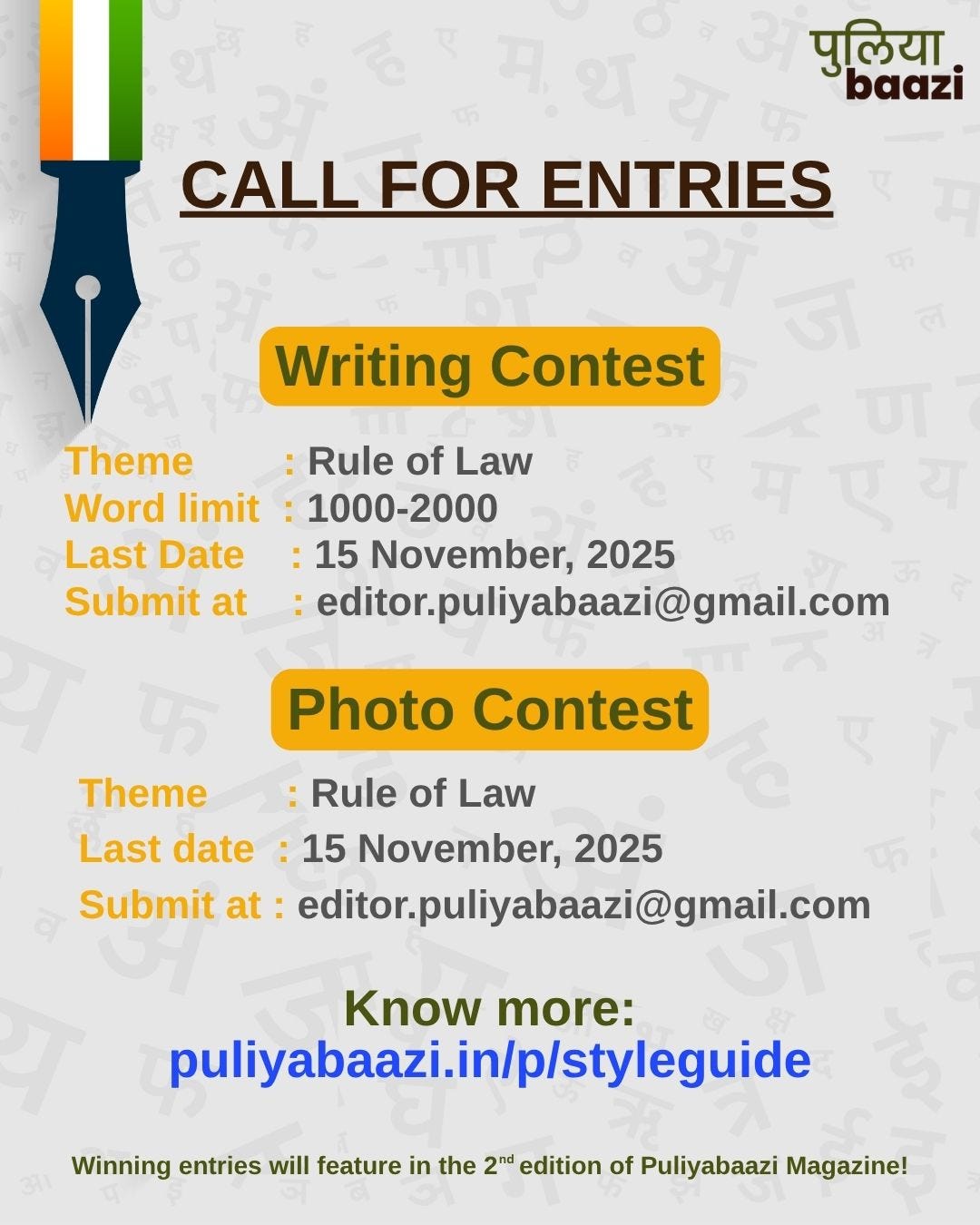

Puliybaazi Contest

Dear all Puliyabaaz, you are cordially invited to submit your entries for the 2nd edition of Puliyabaazi magazine.

Essay Writing Contest:

Topic: Rule of Law (E.g. Indian Judiciary, Constitution of India, Republic)

Length: 1000-2000 words.

Language: We prefer Hindi but can consider English articles.

Prize: Article features in Puliyabaazi Magazine + Small honorarium

AI Use: Not Allowed

Last Date: 15 November 2025

Submit your entries at: editor.puliyabaazi@gmail.com

Send your article as an MS Word document or a Google Doc.

Photo Contest:

Theme: Rule of Law

Last date to submit: 15 November 2025

Prize: Photo features in Puliyabaazi’s first magazine!

Submit your entries at: editor.puliyabaazi@gmail.com

Give a brief and meaningful caption to your photo.