अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़: रचनात्मक विनाश से आर्थिक विकास। Creative Destruction for Economic Growth

Theory of Sustained Growth Through Creative Destruction; Understanding the Paradox of Tolerance

आर्थिक विकास का राज़ समझाती नोबेल प्राइज़ विजेता थिओरी क्या है?

Understanding the Nobel Prize Winning Economic Theory

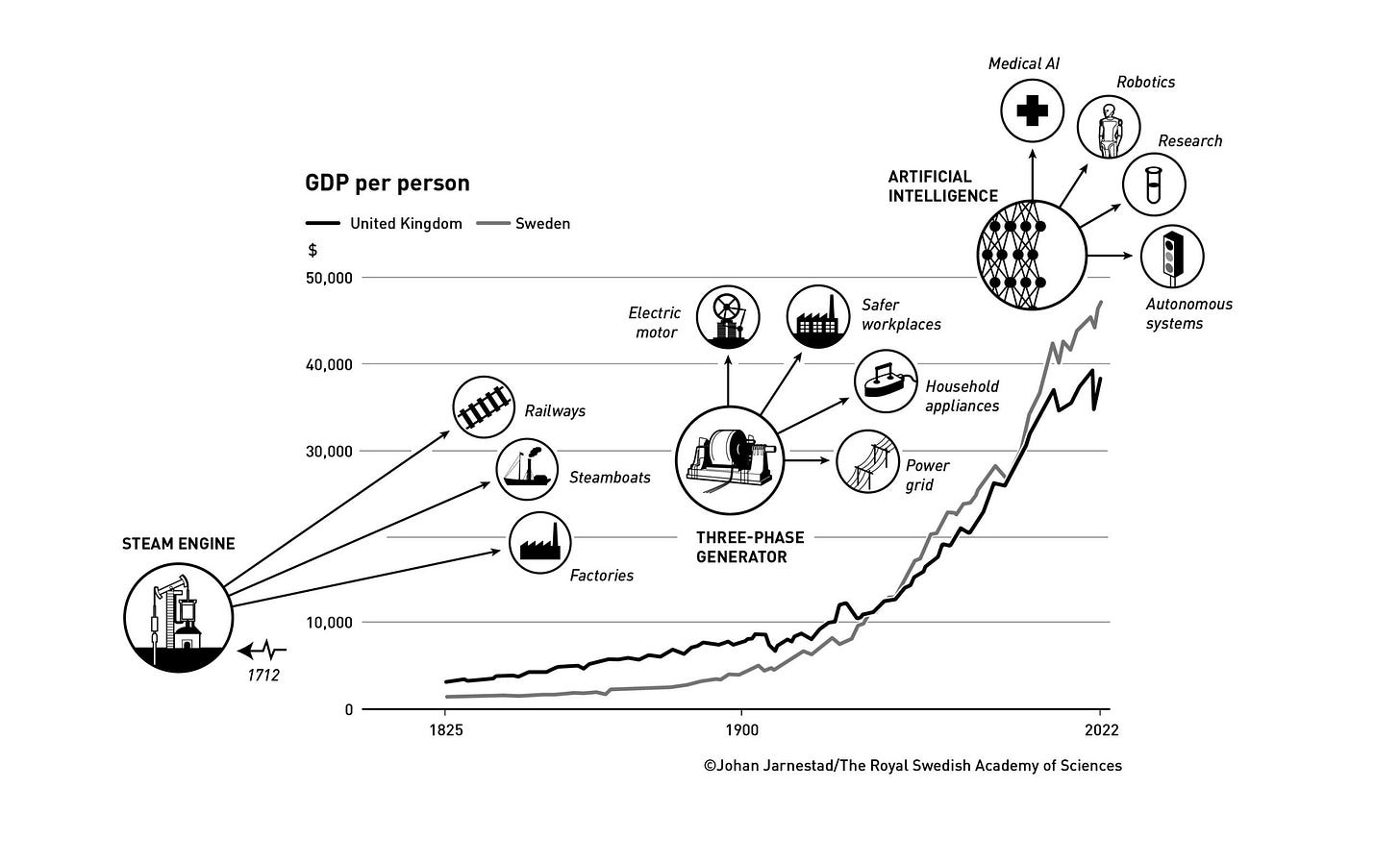

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों की ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी इतनी अलग क्यों है? इसका जवाब है आर्थिक विकास। अब आप कहेंगे कि यह तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास में हज़ारों सालों तक आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी या न के बराबर थी। तक़रीबन 18वीं सदी तक आर्थिक विकास की गति इतनी धीमी थी कि अर्थशास्त्री उसे stagnation यानी गतिहीन काल कहते हैं। लेकिन 18वीं सदी से आर्थिक विकास में तेज़ी आई। पिछले लगभग दो सौ सालों में मानव जीवन के हर पहलू में बहुत बाड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। पर जो हज़ारों सालों में नहीं हुआ, वह आखिरी दो सौ सालों में कैसे हुआ? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए साल 2025 का अर्थशास्त्र का नॉबेल प्राइज़ दिया गया तीन अर्थशास्त्रियों को—जोएल मोकिर (Joel Mokyr), फिलिप अगियोन (Philippe Aghion) और पीटर हॉविट (Peter Howitt)।

तो आइए समझते हैं क्या है इनका शोध और उसकी अहमियत।

आविष्कार का आधार

मोकिर, अगियोन और हॉविट ने यह समझाया किया कि लगातार आर्थिक विकास होता है इनोवेशन यानी नई खोज और आविष्कार के कारण। उन्हें “Innovation-driven Economic Growth” यानी इनोवेशन से आर्थिक विकास कैसे होता है यह समझाने के लिए नॉबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अब सवाल यह उठता है आविष्कार तो प्राचीन काल में भी होते ही थे। फिर पिछले दो सौ सालों में ही ऐसा क्या बदला जिससे लगातार आर्थिक विकास हुआ? इसी से जुड़ा दूसरा सवाल यह भी है कि इस विकास की गति को आगे भी कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सवालों का जवाब मोकिर ने अलग तरह से दिया तथा अगियोन और हॉविट ने अलग तरह से। लेकिन दोनों के निष्कर्ष एक जैसे ही हैं।

विकास की नींव

मोकिर एक आर्थिक इतिहासकार हैं। उन्हें आधा नॉबेल प्राइज़ मिला “Prerequisites for Sustained Growth through Technological Progress” समझाने के लिए। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि लगातार आर्थिक विकास के लिए समाज में कुछ शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है।

1. व्यावहारिक ज्ञान: इसे मोकिर Prescriptive Knowledge कहते हैं। यह बताता है कि कोई चीज़ ‘कैसे’ काम करती है। औद्योगिक क्रांति से पहले जो आविष्कार होते थे वे इस ज्ञान पर आधारित थे। लोगों को यह तो पता था कि कुछ चीज़ें कैसे काम करती हैं, लेकिन उनके पीछे का विज्ञान पता नहीं था। इसलिए जो आविष्कार होते थे वे अचानक, संयोग से होते थे। वैज्ञानिक ज्ञान न होने से लोग असंभव चीज़ें करने की कोशिश भी करते थे, जैसे बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत के अपने आप चलने वाली मशीन बनाने या कीमियागिरी (alchemy) से सोना बनाने की कोशिश करना!

2. वैज्ञानिक ज्ञान: इसे मोकिर ने Propositional Knowledge कहा है। यह ज्ञान बताता है कि चीज़ें ‘क्यों’ काम करती हैं। 16वीं और 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति के बाद वैज्ञानिकों ने कई प्राकृतिक रहस्यों की खोज की। इससे क्यों और कैसे का संगम हुआ और एक क्षेत्र में हुए आविष्कार का इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्रों में भी किया जाने लगा।

3. व्यावसायिक ज्ञान: मोकिर कहते हैं कि लगातार आर्थिक विकास के लिए Prescriptive Knowledge और Propositional Knowledge के साथ ही Commercial Knowledge होना भी ज़रूरी है। कोई आविष्कार कितना ही बड़ा क्यों न हो, व्यावसायिक ज्ञान के बगैर वह पेपर पर ही रह जाता है, जैसे लिओनार्डो दा विंची का हेलीकॉप्टर!

4. खुला समाज: मोकिर की अगली शर्त है बदलाव को स्वीकार करने वाला खुला समाज। तकनीकी विकास से सिर्फ़ लाभ ही नहीं होता, कुछ लोगों का नुकसान भी होता है। जिन लोगों का नुकसान होता है वे इसका विरोध करते हैं। यह विरोध अगर बहुत बढ़ जाता है तो विकास रुक जाता है। मोकिर कहते हैं कि ब्रिटन में एनलाइटनमेंट अर्थात ज्ञानोदय काल के दौरान समाज में काफ़ी खुलापन आ चुका था, इसलिए वहाँ बदलाव को आसानी से स्वीकार किया गया, जिससे तेज़ी से आर्थिक विकास भी संभव हो पाया।

विनाश से विकास

नॉबेल प्राइज़ का दूसरा आधा हिस्सा दिया गया अगियोन और हॉविट को उनके “Theory of Sustained Growth Through Creative Destruction” यानी रचनात्मक विनाश से विकास के सिद्धांत के लिए। मोकिर ने जहाँ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लगातार आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी शर्तें समझाईं, वहीं अगियोन और हॉविट ने गणितीय मॉडल के ज़रिये इन्हें आधुनिक काल से जोड़ा। अगियोन और हॉविट ने बताया कि औद्योगिक देशों में ऊपरी तौर पर तो स्थिर आर्थिक विकास होता दिखाई देता है, लेकिन इस स्थिरता के नीचे विनाश और विकास का चक्र लगातार चलता रहता है। मतलब, हर साल कुछ कंपनियाँ बंद होती हैं और उतनी ही नई शुरू होती हैं। इसी को उन्होंने रचनात्मक विनाश कहा। उदाहरण के लिए कोई एक कंपनी नया आविष्कार करती है और एक नया प्रोडक्ट लेकर बाज़ार में आती है। जब तक बाज़ार में इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं आता तब तक वह इससे मुनाफ़ा कमाती है। जैसे ही दूसरी कंपनी उससे अच्छा प्रोडक्ट लेकर आती है तो पहली कंपनी के प्रोडक्ट की बिक्री कम या बंद हो जाती है। इस तरह मुनाफ़ा कमाने के लिए कंपनियाँ R&D में निवेश करती हैं। किसी प्रोडक्ट से समाज को कितना लाभ हो सकता है, इसके आधार पर समाज (सरकार) भी R&D में निवेश करता है।

R&D में जो पैसा निवेश किया जाता है वह दरअसल लोगों की बचत से आता है। लोग कितनी बचत करते हैं यह ब्याज दर पर निर्भर करता है और ब्याज दर क्या होगी यह देश की विकास दर से तय होता है। इस तरह उत्पादन, R&D, फाइनैंशियल मार्केट और घरेलू बचत—ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग-अलग नहीं समझा जा सकता। इस तरह के अलग-अलग घटकों में जब संतुलन होता है तब अर्थशास्त्री उसे “सामान्य संतुलन वाला मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल” (General Equilibrium Macroeconomic Model) कहते हैं। अगियोन और हॉविट ने 1992 में जो मॉडल पेश किया था, वह ‘रचनात्मक विनाश’ के सिद्धांत को समझाने वाला ऐसा पहला मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल था जो इस ‘सामान्य संतुलन’ पर आधारित था।

Note:आंशिक संतुलन (partial equilibrium) में हम सिर्फ एक बाज़ार को देखते हैं, जैसे सिर्फ़ तेल का बाज़ार, लेकिन सामान्य संतुलन मॉडल यह देखता है कि अगर एक बाज़ार में कोई बदलाव होता है, तो उसका असर बाकी सभी बाज़ारों पर कैसे पड़ता है और अंत में पूरी अर्थव्यवस्था किस नए संतुलन पर पहुँचती है जहाँ Price और Quanity दोनों स्थिर हो जाती हैं। ऐसे मॉडल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सरकारी नीतियों या बाहरी झटकों, जैसे टैक्स में बदलाव, तकनीकी इनोवेशन या वैश्विक संकट का पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है।

अगियोन और हॉविट के रिसर्च पर आगे और रिसर्च हुआ, जिसमें यह पाया गया कि बाज़ार पर किसी एक या कुछ चुनिंदा कंपनियों का कब्ज़ा होना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए सरकार को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे बाज़ार में मोनोपॉली या ओलिगोपॉली न बने।

दूसरी बात, तकनीकी विकास के साथ सिर्फ़ कंपनियाँ ही बंद नहीं होती, बल्कि लोग भी बेरोज़गार होते हैं। ऐसे लोगों को सहायता देना और उन्हें नए कौशल सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो इनोवेशन को बढ़ावा दें और साथ ही उसके कारण बेरोजगार होनेवालों को सहायता भी दे। यानी कामगारों का संरक्षण हो पर काम का नहीं।

निष्कर्ष

मोकिर तथा अगियोन और हॉविट का रिसर्च हमें यह समझने में मदद करता है कि इतिहास में गतिहीनता ही आम रही है, विकास नहीं। इसलिए हमें यह मनाकर नहीं चलना चाहिए कि विकास अपने आप होता रहेगा। विकास के लिए हमें लगातार सावधानी बरतनी चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। R&D में निवेश, सामाजिक आज़ादी, मुक्त बाज़ार, वैश्विक स्तर पर ज्ञान का आदान-प्रदान और बाज़ार में मोनोपॉली नहीं होने देना—आदि के ज़रिए हमें विकास की नींव को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। साथ ही, पर्यावरण विनाश, प्रदूषण और बढ़ती असमानता जैसे विकास को विनाश में बदलने की ताकत रखनेवाले खतरों को कम करना चाहिए।

संपादन: परीक्षित सूर्यवंशी

अर्थशास्त्र में नॉबेल पुरस्कार, 2025 के बारे आप यहाँ विस्तार से पढ़ सकते हैं।

सहिष्णुता का विरोधाभास | Paradox of Tolerance

Great Ideas from the Past

कार्ल पॉपर (1902–1994) 20वीं सदी के महान विचारकों में से एक थे। वे हिंसा और रक्तपात के बिना संस्थात्मक सुधारों को मुमकिन बनानेवाले उदार लोकतंत्र के तरफ़दार थे। उन्होंने वैज्ञानिक सोच में तो अहम योगदान दिया ही, साथ ही समाज और राजनीति को समझने के नए तरीके भी दिए। उनकी ‘Theory of Falsifiability’ मशहूर है। और उतनी ही मशहूर है उनकी किताब ‘The Open Society and Its Enemies’ (1945), जो उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिखी थी।

इस किताब में उन्होंने एक खुले समाज की वकालत की है और उन प्रवृत्तियों पर हमला किया है जो समाज को तानाशाही की ओर धकेलती हैं। इसमें उन्होंने प्लेटो, हेगेल और कार्ल मार्क्स के विचारों की आलोचना की है। पॉपर का कहना था कि इनके इरादे भले ही अच्छे हों, लेकिन इनके विचार ऐतिहासिकतावाद (Historicism) पर आधारित हैं—ये एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि सभी सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाएँ इतिहास द्वारा तय होती हैं।

पॉपर एक ऐसा खुला समाज चाहते थे जो अपने अनुभवों से सीखे, जहाँ आलोचना की आज़ादी हो और जहाँ सुधार लगातार होते रहें। इस तरह के समाज में लोकतंत्र और तर्क बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि एक बंद समाज नए विचारों को नकारता है और इसलिए वहाँ लोकतंत्र भी नहीं पनप पाता। यह किताब हमें तानाशाही और अंधविश्वास के ख़तरों से आगाह करती है और हमें सिखाती है कि किसी भी ‘परफेक्ट’ विचार या नेता पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।

‘Paradox of Tolerance’ यानी सहिष्णुता का विरोधाभास, इसी किताब में पेश किया गया एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमें सहिष्णुता के महत्व और मर्यादा से परिचित कराता है।

तो आइए पढ़ते हैं पॉपर ने सहिष्णुता के बारे में क्या लिखा था :

“[अन्य विरोधाभासों के मुकाबले] और भी कम प्रसिद्ध है सहिष्णुता का विरोधाभास: असीम सहिष्णुता, सहिष्णुता को ही खा जाती। अगर हम उनके प्रति भी असीम असहिष्णुता दिखाते हैं, जो असहिष्णु हैं, अगर हम असहिष्णुओं के हमले से सहिष्णु समाज का रक्षण करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, तो सहिष्णुओं के साथ ही सहिष्णुता का भी नाश होना अटल है।

मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें असहिष्णु विचारों को हमेशा दबा देना चाहिए। जब तक हम तर्क से उनका सामना कर सकते हैं और जनता की राय से उन्हें काबू में रख सकते हैं, तब तक उन्हें तुरंत दबा देना यकीनन सबसे बड़ी नासमझी होगी।

लेकिन आवश्यकता होने पर हमें उन्हें ज़रूर रोकना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए बलप्रयोग ही क्यों न करना पड़े; क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वे हमसे तर्कसंगत बातचीत करने के लिए तैयार ही न हो, बल्कि हमारी हर बात का बहिष्कार कर दें। संभव है कि वे अपने समर्थकों को तर्कसंगत बातें सुनने से मना कर दें, यह कहकर कि तर्क तो धोखेबाज़ी है और उन्हें आदेश दें कि हर बात का जवाब घूसों और बंदूकों से दें।

इसलिए हमें, सहिष्णुता के नाम पर, असहिष्णुओं को सहन नहीं करना चाहिए। असहिष्णुता का प्रचार करने वाली कोई भी गतिविधि गैरकानूनी मानी जानी चाहिए। असहिष्णुता और ज़ुल्म को उकसावा देना उतना ही आपराधिक माना जाना चाहिए, जितना कि खून, अपहरण और गुलामों के व्यापार को माना जाता है।”

यहाँ पर यह स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि पॉपर ने यह किताब तब लिखी थी जब दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था। इस समय यूरोप में नाज़ीवाद (Nazism), फासीवाद (Fascism) और सोवियत साम्यवाद (Communism) जैसी तानाशाही (Totalitarian) विचारधाराएँ पूरी ताक़त से लोकतांत्रिक समाजों को नष्ट करने में लगी थीं। पॉपर खुद नाज़ी शासन से बचने के लिए ऑस्ट्रिया से भाग कर नूज़ीलैंड गए और फिर ब्रिटन जाकर बस गए। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक आज़ादी, तर्क और खुले विचारों का आदर करने वाला एक ‘सहिष्णु समाज’, उन ताक़तों से अपनी रक्षा कैसे कर सकता है जो ख़ुद ‘असहिष्णुता’ पर आधारित हैं।

आज जब दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक मार्ग से सत्ता में आए हुए नेता इस सत्ता का इस्तेमाल लोकतंत्र को ही मिटाने के लिए कर रहे हैं, तब पॉपर की यह चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है।

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

मूल अंग्रेज़ी सिद्धांत आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन!

पुलियाबाज़ी मैगज़ीन जल्द ही आ रही है। हम अपने पाठकों को पहले अंक की कुछ कॉपीज भेंट दे रहे हैं। अगर आप ने अभी तक अपनी कॉपी बुक नहीं की, तो नीचे दी गई लिंक पर अपना नाम और पता तुरंत दर्ज करें!

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.