नज से ज़्यादा नींव ज़रूरी | Beyond Quick Fixes

पॉलिसीमेकिंग और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, असंगठित क्षेत्र में असमानता

आइसिंग ज़रूरी है, लेकिन केक से ज़्यादा नहीं | Role of behavioural economics in policymaking

अर्थशास्त्र और नीति निर्माण

—आशीष कुलकर्णी

मेरी बेटी को केक से ज़्यादा उसकी आइसिंग खाना पसंद है, और भला किसको नहीं है? लेकिन Tim Harford अपने एक लाजवाब लेख में चेताते हैं कि ये नज़रिया आपको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएगा, ख़ासकर Applied Behavioral Economics यानी व्यवहार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।

अगर हम नज (Nudge) से विचलित न होते तो क्या हमारे पास एक बेहतरीन यूनिवर्सल पेंशन, चुस्त-दुरुस्त आबादी और लॉ-कार्बन इकोनॉमी होती? बिल्कुल नहीं। बिहेवियरल इकोनॉमिक पॉलिसी रूपी केक के लिए परफेक्ट आइसिंग तो बन सकता है, लेकिन ख़ुद केक नहीं बन सकता। और हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए।

यह लेख और यह जिस अकेडमिक पेपर की बात करता है उसका सार एकदम स्पष्ट है: नज आर्थिक नीति में सहायक हैं, उसका विकल्प नहीं। हालाँकि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और नज बहुत महत्वपूर्ण और सस्ते भी हैं, वे कोई जादू की छड़ी नहीं हैं, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी अर्थशास्त्रीय नीतियों की जगह ले लें।

और इस बात से असहमत होना मुश्किल है!

Tim Harford अपने लेख में जिस पेपर की बात कर रहे हैं उसका नाम है "The i-frame and the s-frame: How focusing on the individual-level solutions has led behavioral public policy astray"। यह पेपर Nick Chater और George Loewenstein ने लिखा है। लेकिन अभी मैं इसकी बात नहीं करूँगा। आज मैं इन्हीं के एक पुराने पेपर पर बात करना चाहता हूँ।

और ये पेपर है—"Putting nudges in perspective" (बहुत छोटा पेपर है, ज़रूर पढ़िए)। ये पेपर कोई “गलतियों की दास्ताँ” नहीं है, न ही ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और नज की निंदा करता है। ये सिर्फ़ हमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की मर्यादाएं समझाता है और चिंता जताता है कि शायद इस क्षेत्र को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है।

सबसे पहले कुछ परिभाषाएँ और बैकग्राउंड। नज यानी क्या? Thaler और Sunstein की मूल व्याख्या कुछ इस प्रकार है:

लोगों की पसंद का एक ऐसा पहलू जो उपलब्ध विकल्पों को हटाए बिना और लोगों की आर्थिक प्रेरणाओं में बड़ा बदलाव किए बिना भी, उनके बिहेवियर में एक निश्चित तरह का बदलाव लाता है। एक नज कहलाने के लिए, ये दखल आसान और सस्ती होनी चाहिए, जिसे लोग आसानी से टाल सकें।

(Thaler, R. H. and C. R. Sunstein (2008), Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, New Haven, CT: Yale University Press.)

नज क्या हैं, ये कैसे बनाए और इस्तेमाल किए जाते हैं, इसे उदाहरणों के ज़रिये समझने के लिए ये किताब ज़रूर पढ़ें। कमाल के आइडियाज से भरी हुई ये एक शानदार किताब है। और हाँ, Loewenstein और Chater का ये कतई कहना नहीं है कि नज का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया है वो गलत है। जैसा कि मैंने कहा, उन्हें चिंता है बस नज पर अत्यधिक निर्भरता की।

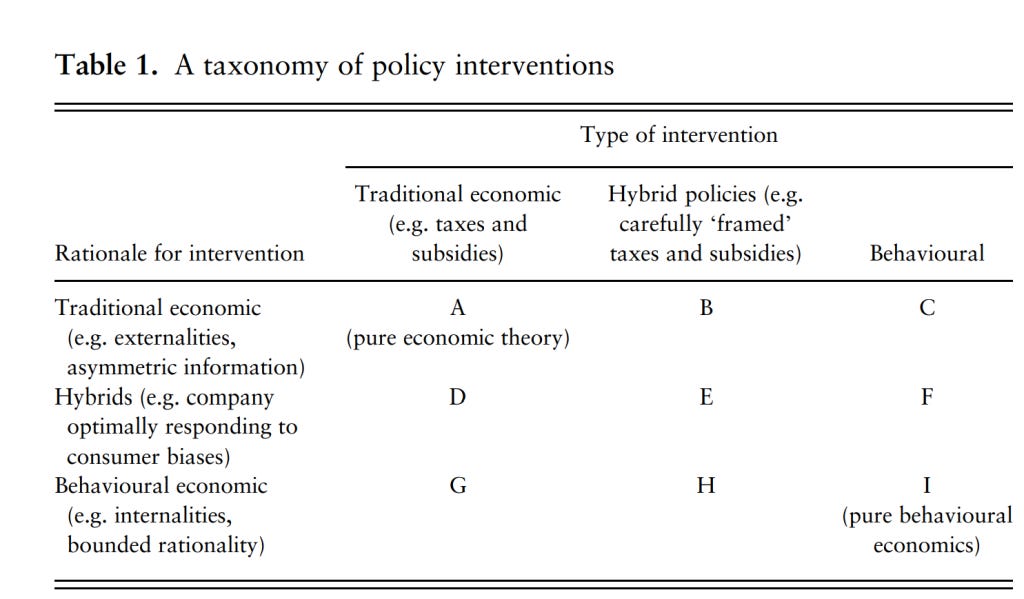

अपने पेपर में उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है, जिसे विस्तार से समझना बेहतर होगा:

आप किस तरह की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इस टेबल की rows में दिया गया है। और इन समस्याओं पर किस तरह के उपाय काम कर सकते हैं? वे columns में दिए गए हैं। इस पेपर का मुद्दा ये है कि हम “I” पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये सोच ही नहीं रहे हैं कि, क्या ये “A” से लेकर “H” तक के सभी विकल्पों में सबसे अच्छा उपाय है?

सिर्फ़ एक उदाहरण लेते हैं: स्मोकिंग। स्मोकिंग एक समस्या क्यों है? मोटे तौर पर इसके दो कारण हैं। पहला, स्मोकिंग से स्मोकिंग करनेवाले का नुकसान होता है। बेशक स्मोकिंग करनेवाले को ये बात पता होती है, फिर भी वे स्मोकिंग करते हैं क्योंकि—शायद वे इस जोखिम को कम आंकते हैं, या वो अभी के मजे के लिए दूर के दुष्परिणामों को अनदेखा कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि वे जब चाहे तब ये आदत छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी समस्या का दूसरा कारण है सेकंड-हैंड स्मोकिंग, जो एक externality है। इसका उपाय किया जा सकता है और जाना भी चाहिए।

अब अगर आप इसे ऊपर दिए गए टेबल के नज़रिये से देखें, तो लेखक कहते हैं कि ये समस्या row 3 (internality) में से जुड़ी है, लेकिन साथ ही row 1 (externality) से भी जुड़ी है। और चूँकि आप जानते हैं कि सिगरेट कंपनियाँ अपने मौजूदा और संभावित उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए (यानी उनके behavioral biases का फ़ायदा उठाने के लिए) मार्केटिंग करेंगी, तो आप मानेंगे कि ये समस्या row 2 में भी आएगी।

तो उपाय क्या है? इस तरह की समस्या पर—पारंपरिक आर्थिक नीति (जैसे सिगरेट पर टैक्स लगाना) और बिहेवियर संबंधी उपाय (जैसे सिगरेट के पैकेट पर कैंसरग्रस्त व्यक्ति का चित्र देना) इन दोनों का संगम ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, बजाय इसके कि दोनों में से सिर्फ़ एक ही उपाय अपनाया जाए। इसलिए उपायों के दोनों समूहों (पारंपरिक और बिहेवियरल) में से एक से ज़्यादा उपाय अपनाना बेहतर होगा। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो, सबसे अच्छा उपाय A-D-G या C-F-I के बजाय कॉलम B-E-H में होने की संभावना सबसे ज़्यादा है।

लेकिन सावधान:

अलग-अलग उपाय मिलकर कैसे काम करते हैं ये देखना दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। एक तरफ़, स्मोकिंग जैसे मामले में ये हो सकता है कि एक ही समस्या के लिए अपनाए गए अलग-अलग उपाय मिलकर उम्मीद से ज़्यादा असर दिखाएँ। ऐसा तब हो सकता है, जब कई तरह के उपाय अपनाने से समाज के तौर-तरीकों में बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती हो, या लोगों का बिहेवियर बदलने के लिए उनकी उदासीनता या 'सब ठीक है' वाली सोच को झकझोरना ज़रूरी हो।

दूसरी तरफ़, कई उपाय ख़ासकर अगर वे अलग-अलग बिहेवियर को टारगेट करते हैं, तो लोगों का ध्यान भटका सकते हैं तथा उनमें थकान और नाराजगी भर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन उपायों से उकताए हुए लोग उल्टा बर्ताव भी कर सकते हैं।

तो कुल मिलाकर बात ये है कि:

पॉलिसीमेकिंग में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की अहमियत ज़रूर है, लेकिन वह पॉलिसी की जगह नहीं ले सकता। सवाल ये नहीं है कि पारंपरिक आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल करना है या बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के उपायों का। जैसा कि, Loewenstein और Chater कहते हैं—बिहेवियर से संबंधित समस्याओं का समाधान पारंपरिक आर्थिक नीति से मिल सकता है, या इसके उलट भी हो सकता है।

आप कह सकते हैं—और शायद समझदार लोग इसी पल का इंतज़ार कर रहे होंगे—कि सच कहीं मध्य में होता है!

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी। मूल लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं।

आशीष कुलकर्णी के लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: econforeverybody.com

असंगठित कारोबार में महिलाओं का संघर्ष | Gender inequality in India’s informal enterprises

अवसर की असमानता

—स्नेहा थॉमस, CEDA, Ashoka University

भारत के गावों में ज़्यादा महिलाएँ अपना कारोबार चलाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कामकाज में सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी उन्हें ही करना पड़ता है? मिसाल के तौर पर, 2023-24 में, सिर्फ़ 16% महिलाओं के कारोबार घर के बाहर थे, 60.3% का बैंक में खाता था, 0.5% कंप्यूटर चलाती थीं और महज़ 9.4% ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाती थीं, जो कि सभी क्षेत्रों में सबसे कम था।

मुख्य मुद्दे

2023-24 में, गाँव की केवल 16% महिला कारोबारी घर के बाहर काम करती थीं। वहीं, 70.6% पुरुष कारोबारी घर के बाहर काम करते थे।

गाँव के पुरुष और महिला कारोबारियों के मुकाबले शहर के पुरुष और महिला बैंक खाताधारकों की संख्या ज़्यादा थी। लेकिन गाँव में पुरुषों के बैंक खाते (75.5%) शहर की महिलाओं (64.8%) से भी ज़्यादा थे।

22023-24 में, गाँव में पुरुष अपने कारोबार में महिलाओं के मुकाबले 7 गुना ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे। शहरों में यह आँकड़ा 3.7 गुना था।

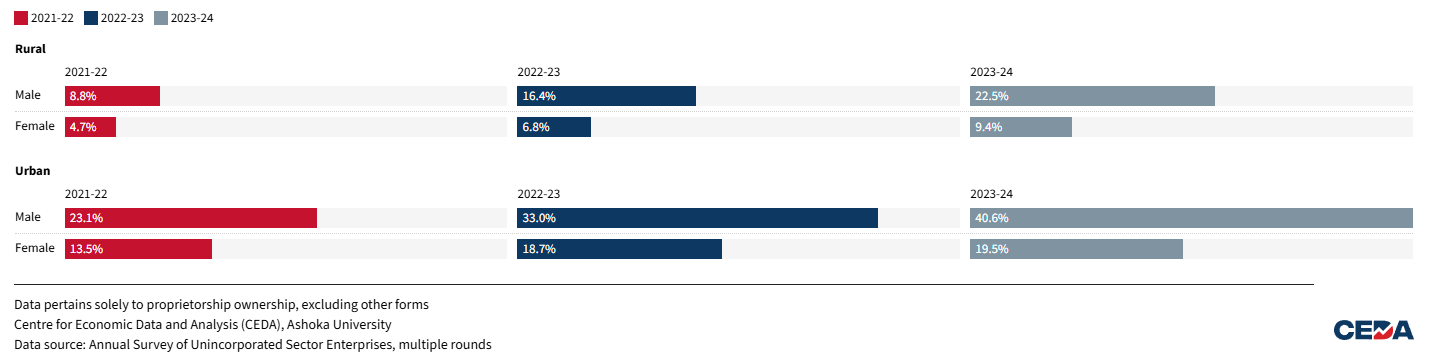

2023-24 में, कारोबार में इंटरनेट का इस्तेमाल शहर के पुरुषों में सबसे ज़्यादा (40.6%) और गाँव की महिलाओं में सबसे कम (9.4%) था।

2021-23 के बीच, इंटरनेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से मोबाइल फ़ोन की वजह से बढ़ा। इस समय में इंटरनेट का चलन, कंप्यूटर के चलन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा।

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) हर साल एक सर्वेक्षण करता है, जिसका नाम है ‘Annual Survey of Unincorporated Sector Enterprises’ (ASUSE) यानी असंगठित क्षेत्र के उद्योगों (छोटी दुकानें, कारखाने आदि) का वार्षिक सर्वेक्षण। ये सर्वे पूरे भारत में चल रहे गैर-कृषि असंगठित कारोबारों के सालाना आँकड़े देता है। जब हमने इस सर्वे के पिछले आँकड़ों (2021-22 से 2023-24) को देखा, तो पाया कि अपना कारोबार करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। लेकिन, साथ ही महिलाओं के साथ भेदभाव भी साफ़ दिखा। यह भेदभाव ख़ासकर शहरी इलाकों में, व्यापार और सेवाओं से जुड़े कारोबारों में और ऐसी जगहों पर ज़्यादा था जहाँ कर्मचारी रखे जाते हैं।

इस लेख में उसी विश्लेषण को और विस्तार से पेश किया गया है। इसमें हम NSSO के पिछले तीन सर्वेक्षणों के आधार पर छोटे कारोबारों में लैंगिक असमानता को समझने की कोशिश करेंगे। ये सर्वे मुख्यतः इन तीन बातों पर केंद्रित हैं:

ये कारोबार कहाँ और कैसे चलते हैं।

उनके बैंक या डाकघर में खाते हैं या नहीं।

वे कंप्यूटर तथा इंटरनेट का कितना इस्तेमाल करते हैं।

ये बातें हमें समझने में मदद करती हैं कि शहर-गाँव और पुरुष-महिलाओं के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर की असमानता किस तरह उनके काम को प्रभावित करती है।

ज़्यादातर छोटे कारोबार साल भर चलते हैं

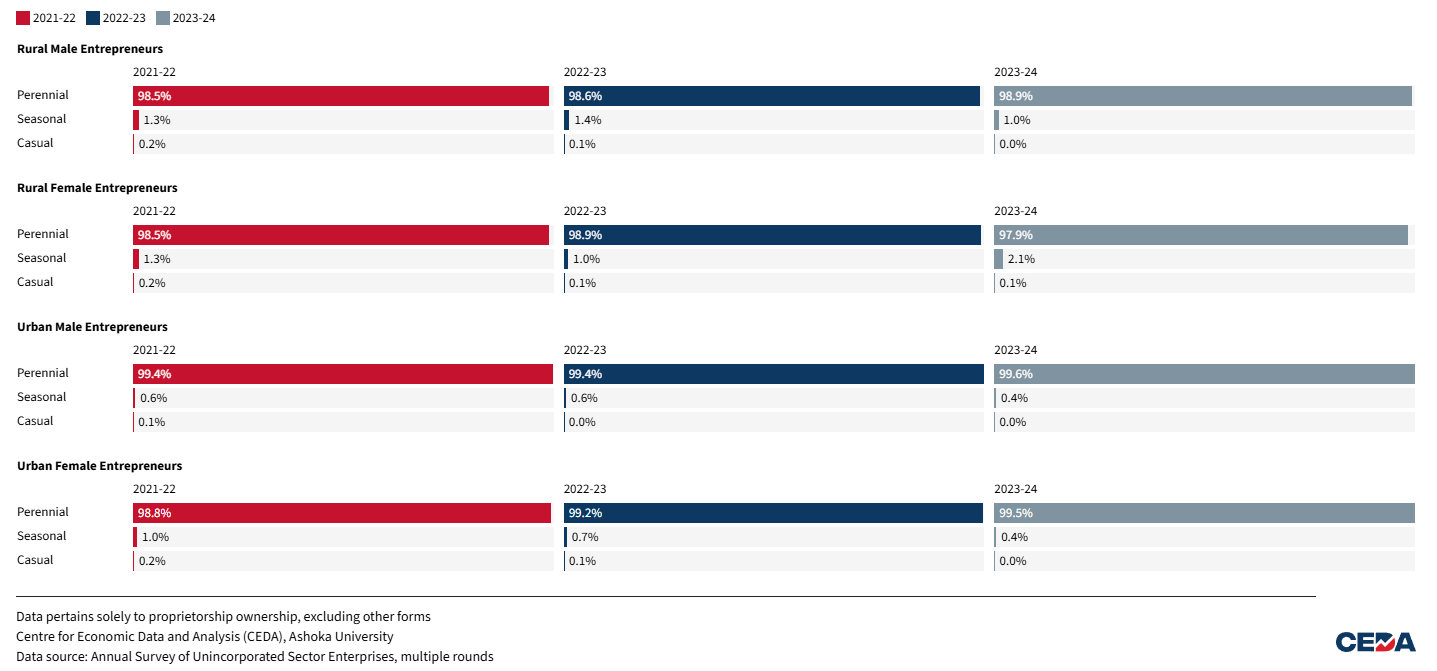

Share of non-agricultural unincorporated establishments by nature of operation, gender, and sector (2021–2023) | Chart 1

इन सर्वेक्षणों में कारोबारों को उनके स्वरुप के अनुसार तीन श्रेणियों में बाँटा गया है: साल भर नियमित रूप से चलने वाले बारहमासी, किसी ख़ास मौसम या महीनों में चलने वाले मौसमी और अनियमित। टेबल 1 बताता हैं कि मालिक चाहे महिला हो या पुरुष, 97% से ज़्यादा कारोबार बारहमासी थे। हालाँकि मौसमी और अनियमित कारोबारों की संख्या बहुत कम थी, मौसमी काम में बढ़ोतरी सिर्फ़ गाँव की महिलाओं में ही देखी गई, जो 2021-22 में 1.3% से बढ़कर 2023-24 में 2.1% हो गई।

पुरुषों के कारोबार बाहर, महिलाएँ अब भी घर के भीतर

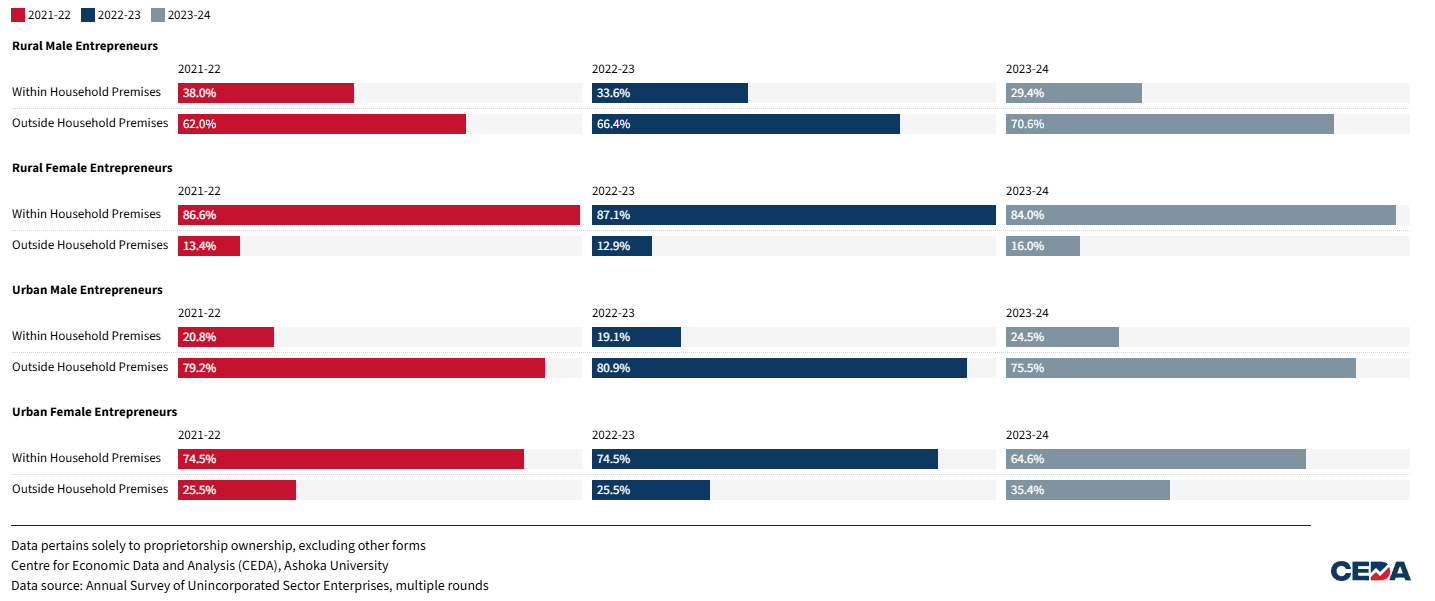

Share of non-agricultural unincorporated establishments by location, gender, and sector (2021–2023) | Chart 2

टेबल 2 के आँकड़े बताते हैं कि 2023-24 में, गावों के 70.6% और शहरों के 75.5% पुरुषों के कारोबार घर के बाहर थे। इसके ठीक उलट, 84% गावों की और 64.6% शहरों की महिला कारोबारी घर से काम कर रही थीं।

2023-24 में, गावों में घर के बाहर कारोबार वाले पुरुषों की संख्या, महिलाओं की तुलना में 4.4 गुना ज़्यादा थी (70.6% बनाम 16%)।

शहरों में, ये रेशियो 2.1 गुना था (35.4% महिलाओं के मुकाबले 75.5% पुरुषों का कारोबार घर से बाहर था)। सिर्फ़ महिला कारोबारियों की बात करें, तो शहर में घर से बाहर कारोबार वाली महिलाओं की संख्या गाँवों की महिलाओं से 2.2 गुना ज़्यादा थी (35.4% बनाम 16%)।

महिला खाताधारकों की संख्या पुरुषों से कम

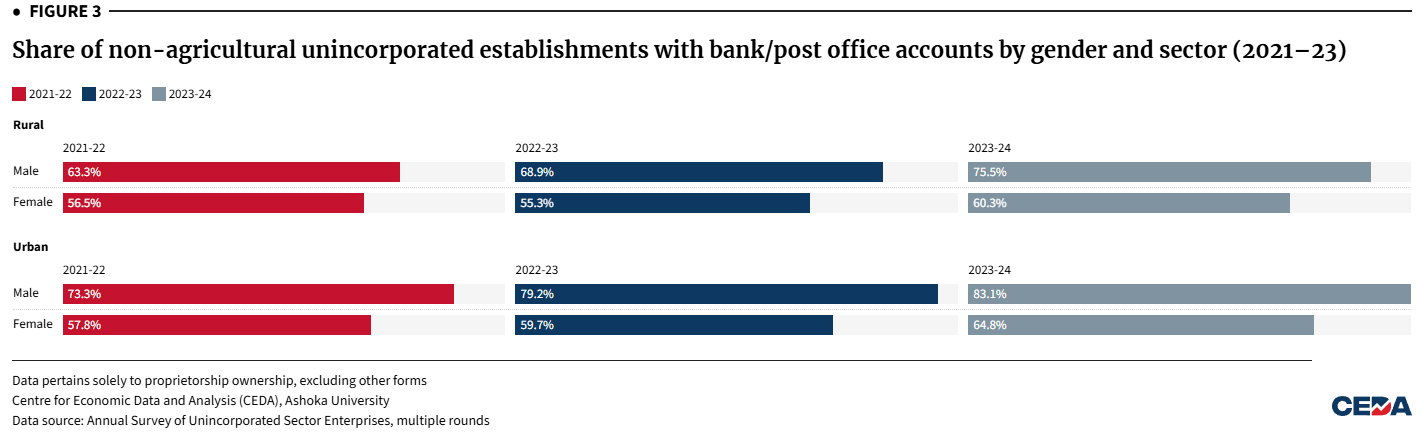

Share of non-agricultural unincorporated establishments with bank/post office accounts by gender and sector (2021–23) | Chart 3

टेबल 3 के अनुसार, 2021-22 से 2023-24 के बीच सभी तरह के कारोबारियों में बैंक खाताधारकों की संख्या बढ़ी है। 2023-24 में, गाँवों के 75.5% और शहरों के 83.1% पुरुष कारोबारियों के खाते थे, जबकि गाँवों की 60.3% और शहरों की 64.8% महिला कारोबारियों के। इसका मतलब है कि गाँवों में कारोबारी पुरुष खाताधारकों की संख्या महिला कारोबारियों से 1.25 गुना ज़्यादा थी और शहरों में 1.28 गुना ज़्यादा।

गाँव के मुकाबले, शहरों में पुरुष और महिला, दोनों कारोबारियों के बैंक खाते ज़्यादा थे। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, गाँवों की महिलाओं के मुक़ाबले शहरों की महिला कारोबारियों के बैंक खाते 1.08 गुना ज़्यादा थे (60.3% बनाम 64.8%)। हालाँकि, इन तीनों सालों में गाँवों के पुरुषों के मुकाबले शहर की महिला खाताधारकों की संख्या कम ही रही।

कंप्यूटर छोटे कारोबारियों से कोसों दूर

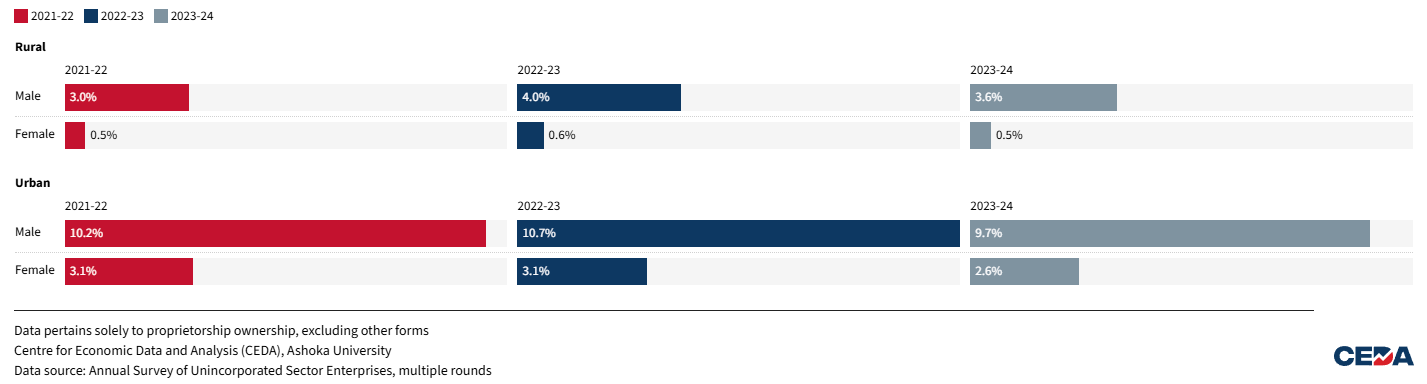

Share of non-agricultural unincorporated establishments using computer by gender and sector (2021–2023) | Chart 4

टेबल 4 में लिंग और सेक्टर के अनुसार, पिछले 365 दिनों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले कारोबारों के आँकड़े दिए गए हैं। आमतौर पर, सभी ग्रुप में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत कम रहा। 2023-24 में, शहरों के पुरुष कारोबारियों में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा (9.7%) था, जबकि गाँवों की महिला कारोबारियों में सबसे कम (सिर्फ़ 0.5%)।

टेबल 4 ये भी दिखाता हैं कि 2021-22 और 2023-24 के बीच, कंप्यूटर के इस्तेमाल में मामूली गिरावट आई। इसके अलावा, पुरुषों के कारोबारों में और शहरी इलाकों में कंप्यूटर अपनाने की दर हमेशा ज़्यादा रही।

2023-24 में, गाँवों में पुरुषों के कारोबार में कंप्यूटर का इस्तेमाल महिलाओं के मुकाबले लगभग 7 गुना ज़्यादा था (3.6% बनाम 0.5%)। शहरों में, ये फ़र्क घटकर 3.7 गुना रहा (9.7% बनाम 2.6%)।

शहर और गाँव के बीच का फ़र्क भी साफ़ था: गाँव के पुरुषों के मुकाबले 2.7 गुना ज़्यादा शहर के पुरुष कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे (3.6% बनाम 9.7%)। वहीं, महिलाओं में ये फ़र्क 5.3 गुना का था (0.5% बनाम 2.6%)।

छोटे कारोबारी और डिजिटल इंडिया

Share of non-agricultural unincorporated establishments using internet by gender and sector (2021–2023) | Chart 5

टेबल 5 में लिंग और सेक्टर के अनुसार, पिछले 365 दिनों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले कारोबारों के आँकड़े दिए गए हैं। इन तीन सालों में सभी ग्रुप में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। 2023-24 में, शहरों के पुरुष कारोबारियों में इंटरनेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यानी 40.6% था, जबकि गाँवों की महिला कारोबारियों में सबसे कम, यानी 9.4%।

ये आँकड़े बताते हैं कि 2023-24 में, गाँवों में पुरुषों के कारोबार में इंटरनेट का इस्तेमाल महिलाओं के मुकाबले 2.4 गुना ज़्यादा था (22.5% बनाम 9.4%)। शहरों में ये फ़र्क 2.1 गुना का था (40.6% बनाम 19.5%)।

2023-24 में, इंटरनेट का इस्तेमाल करनेवाली शहरों की महिला कारोबारियों की संख्या गाँवों की महिला कारोबारियों से दोगुना से ज़्यादा थी (19.5% बनाम 9.4%), जबकि पुरुषों के मामले में शहरों में इंटरनेट का इस्तेमाल 1.8 गुना ज़्यादा था (40.6% बनाम 22.5%)।

टेबल 4 और 5 से ये साफ़ दिखाई देता है कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान छोटे कारोबारों में इंटरनेट का इस्तेमाल कंप्यूटर के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। इससे मोबाइल पर इंटरनेट का बढ़ता इस्तेमाल दिखाई देता है। कंप्यूटर के मुकाबले मोबाइल का उपयोग ज़्यादा किफायती और आसान है, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ बुनियादी सुविधाओं और पैसों की कमी है।

मोबाइल इंटरनेट और अलग-अलग ऐप मदद से ये कारोबारी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग और लेन-देन जैसे ज़रूरी काम कंप्यूटर के बिना भी कर पा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह असंगठित क्षेत्र की डिजिटल पहुँच आज भी इस्तेमाल की आसानी और कम लागत पर निर्भर है। यहाँ जटिल तकनीक अपनाना अब भी मुश्किल है।

कुल मिलाकर, लिंग और जगह से जुड़ी असमानताएँ आज भी छोटे, असंगठित कारोबारों को प्रभावित कर रही हैं।

महिलाओं और गाँवों के कारोबारों को फाइनेंस, डिजिटल सुविधा और कारोबार की जगह जैसी चीज़ों को लेकर कई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ये कमियों उन्हें बराबरी के अवसरों से वंचित रखती हैं। इसी वजह से ये कारोबार आसानी से बढ़ नहीं पाते, बदलाव के साथ ढल नहीं पाते और न ही व्यापक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाते।

—स्नेहा अशोका युनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है। उनका मूल अंग्रेज़ी लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Sneha Thomas (2025), From ownership to operations: mapping gender inequality in India’s informal enterprises, Centre for Economic Data and Analysis (CEDA), Ashoka University. Published on ceda.ashoka.edu.in

अनुवाद: परीक्षित सूर्यवंशी

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.

पुलियाबाज़ी साप्ताहिक

Recommendations:

रविवार को देश के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्रीजी ने 22 सितंबर से नई GST दरें लागू होने की घोषणा की और साथ ही GST से पहले देश में क्या स्थिति थी, इसका एक दिलचस्प उदाहरण भी दिया। कितने संयोग की बात है, पुलियाबाज़ी के पिछले ही एपिसोड (EP 300) में प्रणय ने भी ऐसा ही एक उदाहरण दिया था! आगे प्रधानमंत्रीजी ने सुधारों की अहमियत जताकर उन्हें एक निरंतर प्रक्रिया कहा और फिर MSME को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली चीज़ें बनाने का आह्वान किया।

यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने देशवासियों को सिर्फ़ स्वदेश ही ख़रीदने और बेचने का आह्वान किया और इसके ज़रिये देश को आत्मनिर्भर बनाने का ज़िक्र किया। तो क्या सचमुच सिर्फ़ स्वदेशी वस्तुएँ बेचने-ख़रीदने से हम आत्मनिर्भर हो जाएँगे? अगर भारत को सही मायने में विकसित बनाना है तो क्या करना होगा? इसी विषय पर हमने एक नहीं, दो पुलियाबाज़ी की हैं, ज़रूरी सुनिए और इस बारे में आपके विचार भी ज़रूर शेयर कीजिए।