भारत में लैंड पूलिंग की चुनौतियाँ और समाधान

Protest against land pooling in Punjab: Concerns and Measures

पंजाब में फिर एक बार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बार निशाने पर है पिछले महीने लाई की गई पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025। इस विरोध-प्रदर्शन पर बात करने से पहले, आइए समझते हैं यह लैंड पूलिंग होता क्या है।

लैंड पूलिंग या लैंड रीएडजस्टमेंट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत में ज़मीन अधिग्रहण (land acquisition) बेहद महँगा है। 2013 में आए नए भूमि अधिग्रहण क़ानून के बाद तो यह और भी महँगा हो गया है, क्योंकि इस क़ानून में मुआवज़े के दरें काफ़ी बढ़ा दी गईं हैं। ऐसे में तंगहाल शहरी सरकारों के पास लैंड पूलिंग जैसे विकल्प अपनाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। अनिरुद्ध बर्मन इसे एक उदाहरण द्वारा अच्छी तरह समझाते हैं:

“2018 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिल्ली के कुछ हिस्सों को विकसित करने के लिए लैंड पूलिंग योजना शुरू की। इसमें DDA को भूमि अधिग्रहण की तरह ज़मीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़मीन मालिक एक समूह बनाकर अपनी ज़मीन DDA को ट्रांसफर कर सकते हैं। जब किसी इलाके के 70% ज़मीन मालिक इस के लिए सहमत हो जाते हैं, तब DDA उस ज़मीन को विकसित कर सकता है। इसमें से 40% ज़मीन सार्वजनिक सुविधाओं जैसे सड़क, अस्पताल आदि के ली जाती है और बाकी 60% ज़मीन मालिकों या उनके समूह को वापस दे दी जाती है, ताकि वे वहाँ रेसिडेंशियल या कमर्शियल सुविधाएँ बना सकें।

यह तरीका DDA के लिए बहुत फायदेमंद है, जो कथित तौर पर पहले से 9600 करोड़ रुपये के घाटे में है। अगर DDA भूमि अधिग्रहण क़ानून के तहत ज़मीन ख़रीदता तो उसे काफ़ी पैसे ख़र्च करने पड़ते, जबकि लैंड पूलिंग में ऐसे किसी ख़र्च की ज़रूरत नहीं है। लैंड पूलिंग में उसे बस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा ख़र्च करना पड़ेगा। बल्कि इसमें तो DDA हर एकड़ ज़मीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बदले ज़मीन मालिकों/समूहों से 2 करोड़ रुपये का एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज भी वसूल रहा है।” [Anirudh Burman, Land Pooling in India]

ये जापान की लैंड रीएडजस्टमेंट योजना जैसा ही है, जिसने जापानी शहरों का कायापलट कर दिया है। वहाँ के शहरों में करीब 30% ज़मीन रीएडजस्ट की गई है। इस योजना की वजह से घनी आबादी तथा विस्तार के बावजूद ये शहर अपनी बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण कर पाएँ हैं। भूमि अधिग्रहण की तुलना में लैंड रीएडजस्टमेंट में कम ज़बरदस्ती होती है। सैद्धांतिक रूप से यह स्वैच्छिक है और इससे विस्थापन का डर भी कम होता है।

बीते दशक में भारत के कई राज्य और शहरों ने लैंड पूलिंग की कोशिश की है। पंजाब की पहली लैंड पूलिंग पॉलिसी 2013 में आई थी और 2020 में इसे अपडेट किया गया था। Indian Express के अनुसार 2025 की लैंड पूलिंग पॉलिसी के प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं:

पूल की गई हर 1 एकड़ ज़मीन के बदले ज़मीन मालिक को 1,000 स्क्वे. यार्ड रेसिडेंशियल प्लॉट और 200 स्क्वे. यार्ड का कमर्शियल प्लॉट मिलेगा (1 एकड़ = 4,840 स्क्वे. यार्ड)। अगर ज़्यादा ज़मीन पूल की गई है, तो हर 9 एकड़ के बदले ज़मीन मालिक को ग्रुप हाउसिंग के लिए उपयुक्त 3 एकड़ विकसित ज़मीन मिलेगी। 50 एकड़ पूल की गई ज़मीन के बदले 30 एकड़ विकसित ज़मीन मिलेगी।

फ़िलहाल यह पॉलिसी पंजाब के 27 शहरों में लागू की जा रही है, जिनमें लुधियाना (24,000 एकड़), मोहाली (6,000 एकड़), अमृतसर (4,464 एकड़), जालंधर, पटियाला, बठिंडा और संगरूर जैसे जिले शामिल हैं। [Kanchan Vasdev, Indian Express]

लेकिन लैंड पूलिंग के लिए भी गहरे विश्वास, योजनाएँ पूरी करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड और सामुदायिक प्रयास की ज़रूरत होती है ताकि जो लोग संदेह में हैं उन्हें भी मनाया जा सके। जापान में यह कैसे होता है? आइए समझते हैं Works in Progress पर प्रकाशित अन्या मार्टिन के एक बेहतरीन लेख के ज़रिये:

“किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत तब होती है जब किसी प्रमोटर को लगता है कि किसी इलाके की ज़मीन का इस्तेमाल अब से बेहतर तरीक़े से किया जा सकता है। यह प्रमोटर आमतौर पर कोई डेवलपर या ज़मीन मालिकों (या मकान मालिकों) का समूह होता है, लेकिन नगर परिषद या रेलवे कंपनी भी हो सकती है। इसमें मुख्य सोच है: इस ज़मीन की क़ीमत बढ़ सकती है अगर यहाँ ज़्यादा या बेहतर बुनियादी सुविधाएँ हों। फिर चाहे वो सीवरेज और पानी की व्यवस्था हो या जैसा अक्सर होता है, नया रेलवे स्टेशन तथा ज़्यादा चौड़ी और विस्तृत सड़कें। कई मामलों में इसका मतलब होता है उस ज़मीन का ‘अपज़ोनिंग’ करना, यानी ज़्यादा घनता वाले विकास को अनुमति देना।

ये प्रमोटर ज़मीन मालिकों, यानी मकान मालिकों या किसानों से संपर्क करता है और प्रस्ताव पर चर्चा करता है। अगर वे सहमत होते हैं, तो प्रमोटर काम शुरू कर देता है। वे एक काउंसिल बनाते हैं, जो प्रभावित क्षेत्र के लिए एक नई भूमि योजना बनाती है। यह योजना तय करती है कि कौन-सी ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होगी, कौन-सी ‘रिज़र्व लैंड’ के तौर पर बेची जाएगी ताकि परियोजना का ख़र्च निकल सके और बाकी ज़मीन कैसे ज़मीन मालिकों में दोबारा बाँटी जाएगी। यह अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण है। लैंड रीएडजस्टमेंट का मकसद होता है—योजना से बढ़ी हुई क़ीमत का लाभ सभी को समान अनुपात में मिले। इसी दौरान सिटी प्लान में भी अपज़ोनिंग जैसे समांतर बदलाव किए जाते हैं और ये बदलाव उसी दिन लागू होते हैं जिस दिन लैंड रीएडजस्टमेंट योजना पास होती है।

ये प्रक्रिया कई सालों तक चल सकती है। इस दौरान विचार-विमर्श और पब्लिक मीटिंग होती है ताकि अंतिम योजना पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहमति हो सके। खेत ज़मीन के रीएडजस्टमेंट में कुल ज़मीन लगभग उतनी ही रहती है, पर अलग-अलग खेतों को विलीन करके अधिक उत्पादक तथा समान मूल्य के खेत तैयार किए जाते हैं। खेत ज़मीन से शहरी ज़मीन का रीएडजस्टमेंट ज़्यादा जटिल होता है क्योंकि इसमें लगभग एक-तिहाई ज़मीन पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में चली जाती है। इस वजह से प्लॉट्स का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन उनका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है और यही मूल्यवृद्धि इस कमी की भरपाई करती है।”[Anya Martin, Works in Progress]

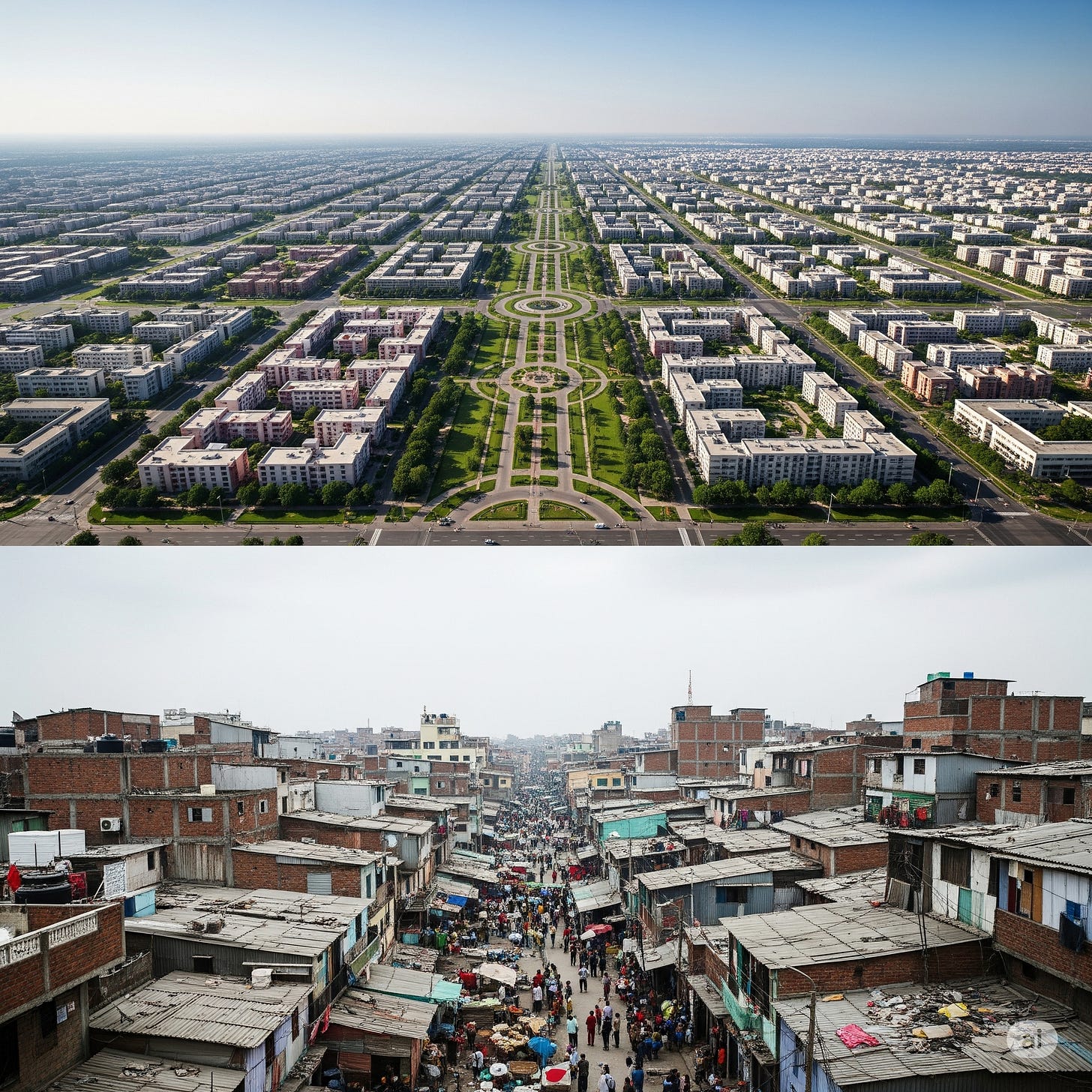

पंजाब सरकार भी यही चाहती थी। काग़ज़ पर तो ये पॉलिसी भूमि अधिग्रहण के मुकाबले बहुत ही तर्कसंगत, कार्यक्षम और ज़बरदस्ती रहित लगती है। ये सभी के लिए फ़ायदे का वादा भी करती है: सरकार को बिना बड़ा ख़र्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन मिल जाएगी और ज़मीन मालिकों के खेत महँगे विकसित प्लॉट्स में तब्दील हो जाएँगे।

तो फिर दिक्कत क्या है? ये विरोध-प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं?

इसका जवाब मिलता है James M. Buchanan और Gordon Tullock की नायाब किताब“The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy” में। उनका सिद्धांत कहता है कि जो समूह (यानी सरकार या ज़्यादातर ज़मीन मालिक) को तर्कसंगत लगता है, वह किसी एक व्यक्ति के लिए बेहद अतार्किक और महँगा हो सकता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो पंजाब के किसान केवल भावुक होकर या जोश में आकर विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, मुमकिन है उन्हें इस प्रोजेक्ट में अपना नुकसान लग रहा हो।

Buchanan और Tullock का मुख्य मुद्दा है: कोई भी व्यक्ति किसी सामूहिक निर्णय से तभी सहमत होगा जब उसे मिलनेवाला लाभ लागत से ज़्यादा होगा।

सबसे महत्वपूर्ण लागतें दो प्रकार की होती हैं:

External costs:

ये वो घाटा है जो किसी व्यक्ति को तब मजबूरन उठाना पड़ता है जब किसी सामूहिक निर्णय से असहमत होते हुए भी उसे वह निर्णय स्वीकारना पड़ता है। किसी निर्णय पर सहमति के लिए आवश्यक लोगों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती है, वैसे-वैसे ये लागतें कम होती हैं। किसी निर्णय के लिए जितने ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, किसी एक व्यक्ति पर अन्याय होने की संभावना उतनी ही कम होती है।

Decision-making costs:

ये वो लागतें हैं जो आवश्यक संख्या में सहमति पाने के लिए समय और श्रम के रूप में ख़र्च की जाती है। जैसे-जैसे किसी निर्णय के लिए आवश्यक लोगों की संख्या बढ़ती है, ये लागतें बढ़ती जाती हैं।

Buchanan और Tullock का निरीक्षण था कि कोई भी समझदार इंसान ऐसा निर्णय नियम अपनाएगा जिसमें इन दोनों लागतों का जोड़ कम से कम होगा। लैंड पूलिंग में इस बात को व्यवहार में लाने के लिए सुपरमेज़ोरिटी रूल अपनाया जाता है, यानी पूलिंग तभी होगी जब 80 प्रतिशत या उससे ज़्यादा लोग प्रस्ताव से सहमत हों।

इससे निर्णय लेने की लागतें उस स्थिति से कम हो जाती हैं जिसमें 100 प्रतिशत सहमति अनिवार्य होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में “NIMBY (Not In My Backyard)” सोच वाले अड़ियल लोग फैसले को रोक सकते हैं। साथ ही, external costs भी कम हो जाती हैं क्योंकि साधारण बहुमत (51%) की तुलना में 80% की सहमति का मतलब है कि ज़्यादातर लोग साथ हैं।

पंजाब में जो विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, वे दर्शाते हैं कि external costs अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। इसका एक कारण हो सकता है बड़े पैमाने पर अनिश्चितता। जापानी मॉडल गहरे विश्वास और लंबे परामर्श पर आधारित है। पंजाब में किसानों को तुलना करनी है—विकसित भूमि के सरकारी वादे और प्रोजेक्ट में देरी, बाबूशाही का भ्रष्टाचार तथा ज़मीन के अनुचित मूल्यांकन के ख़तरों के बीच। ये अनिश्चितता बहुत बड़ी external cost है। मानो किसान से कहा जा रहा है कि वो भविष्य की काल्पनिक संपत्ति के लिए आज अपनी क़ीमती उपजाऊ ज़मीन दे दे और सरकारी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन का पूरा जोखिम ख़ुद उठाए। 2020 में कृषि क़ानूनों के खिलाफ़ हुए विरोध-प्रदर्शनों की कथित सफलता ने इस स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। विरोध करनेवाले किसान अब एक राजनीतिक हथियार बन गए हैं जिसका इस्तेमाल हर विपक्षी दल (इस मामले में भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल) करना चाहता है।

जापान में यह मॉडल सफल होता है क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसी सहमतिप्रिय संस्कृति पर आधारित है, जो हर व्यक्ति के मत का आदर करती है। पंजाब में external costs कम करने के लिए—पहले छोटे-छोटे इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट करके, प्रभावित लोगों से किए गए वादे निभा के और पहले मुआवज़ा देके—किसानों का विश्वास जीतना होगा। और फिर धीरे-धीरे इस परियोजना को दूसरे जिलों में लागू करना होगा।

फ़िलहाल तो और विरोध-प्रदर्शनों के लिए तैयार रहिए।

—प्रणय कोटास्थाने

अनुवाद—परीक्षित सूर्यवंशी

यही लेख अंग्रेजी में आप यहाँ पढ़ सकते हैं: Land Pooling Trouble in The Protest State of India

प्रणय कोटास्थाने के अन्य लेख और चर्चाएँ आप पुलियाबाज़ी और Anticipating the Unintended पर पढ़ सकते हैं।

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.

I’m astonished that the author makes no mention at all about the Town Planning Scheme method of Gujarat (and Maharashtra as well) that’s been in existence since before independence and continues to be used till date. Please do your research before publishing such material especially because such technical material is in short supply in Hindi and people need to have a balanced view. You might wish to get in touch with people in the know (independent researchers as well as government planners) in Gujarat and quote their material in addition to your slightly outdated external sources.