Why is there so much difference between the rich and the poor countries and why is the divide only deepening? Why the growth trajectories of these countries vary so much? Let’s try to understand the economic, social and historical reasons behind this in this week’s Tippani by Jeet Joshi.

An aspiring economist and a postgraduate student of economics at the University of Sydney, Jeet is a regular writer on Puliyabaazi. You can read his articles on India’s power sector, green energy, and the gravity model of trade in the Tippani section.

तो आइए, चलते हैं एक हिंदुस्तान में छिपे कई हिंदुस्तानों के सफ़र पर!

विकास, विश्वास और दूरी: बदलाव की अधूरी कहानी

इस तस्वीर को ग़ौर से देखिए।

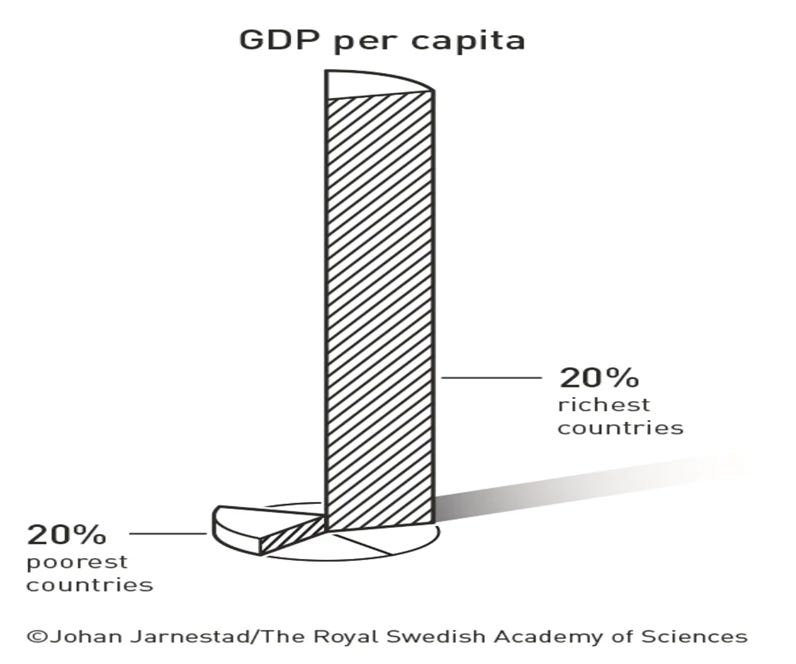

कई सालों से बहुत से लोग एक ही सवाल पूछते आए हैं:

ये खाई इतनी बड़ी क्यों है?

कभी हम इसके बारे में सोचते हैं, कभी इसे "सत्य" मानकर आगे बढ़ जाते हैं।

लेकिन अगर आप भारतीय हैं, तो यह "सत्य" आपको उसे भूलने नहीं देता।

जब भी आप एयर-कंडीशन्ड कार में ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं, आपको वो दिखता है—नंगे पैर वाले बच्चे के रूप में ₹2 का पेन या ₹20 के गुलाब बेचते हुए। कभी कोई छोटा बच्चा माँ की कमर से चिपका होता है, कुछ नहीं बेच रहा, बस मांग रहा होता है: "दीदी/भैया, कुछ रुपए दे दो?" (उसे नोट की उम्मीद नहीं होती।)

यही फ़र्क है—एयर-कंडीशन्ड कार में बैठे हम और ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े उन बच्चों के बीच।

जब अर्थशास्त्री "असमानता" की बात करते हैं, तो औसत के आँकड़े देते हैं, जैसे एक औसत भारतीय बनाम एक औसत अमेरिकन। अमेरिकन की कमाई भारतीय से लगभग 10 गुना ज़्यादा है (Purchasing Power Parity के हिसाब से)। इस खाई की वजह क्या है? इस पर बहसें होती रही हैं—कितने ही सिद्धांत, कितने ही जवाब।

इसीलिए हम भगवान, भाग्य और धर्म की ओर मुड़ते हैं—खुद को समझा लेते हैं कि शायद इन बच्चों ने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, इसीलिए इनकी ज़िंदगी ऐसी है, और हमारी ऐसी।

ज़्यादातर नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमीर देशों में रहते हैं। उन्हें दूर से देखने का फ़ायदा मिलता है। वो निष्पक्ष होकर सोच सकते हैं। मॉडल बनाते हैं, पेपर लिखते हैं, कभी-कभी समाधान भी सुझाते हैं।

लेकिन हम भारतीयों के पास ये सुविधा नहीं है।

हम आँखें नहीं चुरा सकते।

इसीलिए हम भगवान, भाग्य और धर्म की ओर मुड़ते हैं—खुद को समझा लेते हैं कि शायद इन बच्चों ने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, इसीलिए इनकी ज़िंदगी ऐसी है, और हमारी ऐसी।

अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से असमानता की वजह

आशीष कुलकर्णी अपने ब्लॉग ‘econforeverybody’ पर लिखते हैं:

अर्थशास्त्रियों की शुरुआत “प्रोडक्शन फंक्शन” से होती है—यानी एक ऐसा मॉडल जो अर्थव्यवस्था को मशीन मानता है। आप इसमें पूंजी (मशीनें, फैक्ट्रियाँ) और मजदूर डालते हैं, और ये मशीन आउटपुट (देश की कमाई यानी GDP) पैदा करती है।

पहले लगता था कि ज़्यादा पूंजी या ज़्यादा मजदूर डालो, आउटपुट बढ़ जाएगा।

मगर जल्द ही उन्हें एक अजीब बात नज़र आई। प्रोडक्शन फंक्शन सिद्धांत यह नहीं समझा पा रहा था कि कुछ देश दूसरों से ज्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं।

यहाँ तक कि ज्यादा कुशल “शिक्षित मज़दूर” जोड़ने पर भी पहेली पूरी नहीं हुई।

तब उन्होंने “टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी” (TFP) का सिद्धांत बनाया। इस सिद्धांत में पूंजी और श्रम के साथ-साथ विकास में योगदान देनेवाले अन्य घटकों का भी विचार किया गया। इनमें नई तकनीक, नवाचार यानी innovation, और संसाधनों का सही इस्तेमाल शामिल है। इसे “Solow residual” भी कहते हैं, यानी पूंजी-मज़दूर का हिसाब लगाने के बाद बचा हुआ रहस्यमय हिस्सा।

लेकिन पहेली सुलझाने के लिए यह भी काफ़ी साबित नहीं हुआ।

फिर आईं “संस्थाएँ”।

डगलस नॉर्थ कहते थे: संस्थाएँ “समाज के खेल के नियम” होती हैं। यानी वो क़ानून, रीति-रिवाज़ और सिस्टम जो लोगों के आर्थिक व्यवहार को तय करते हैं। ऐसमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन (AJR) जैसे अर्थशास्त्रियों ने दिखाया कि अधिकार बचानेवाली, नवाचार को बढ़ावा देनेवाली और निष्पक्षता सुनिश्चित करनेवाली अच्छी संस्थाएं स्थायी विकास की चाबी होती हैं।

अच्छी संस्थाओं वाला देश फेरारी जैसा है। और खोखली, भ्रष्ट संस्थाओं वाला? 1980 के दशक की जंग खाई बजाज स्कूटर जैसा!

आइए इसे और सरल भाषा में समझते हैं :

कल्पना कीजिए—आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं।

मैं आपसे पूछता हूँ:

आप कहाँ ठहरेंगे?

क्या सामान साथ ले जाएंगे?

कौन-कौन साथ आ रहा है?

आप जवाब देते हैं—“देखा जाएगा”, या “जैसा होगा, वैसा करेंगे।”

क्यों? क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं—छुट्टियाँ मनाने, इंटर्नशिप करने, नौकरी के लिए, शादी में, या व्यापार के सिलसिले में?

आपकी योजना इस बात पर निर्भर है कि आप वहाँ कितने समय के लिए रहेंगे।

देश भी ऐसे ही काम करते हैं।

बाहर से आए हुए लोग (जैसे भारत में अंग्रेज) जब कोई सिस्टम बनाते हैं तब उस सिस्टम का स्वरूप कैसा होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि, वे वहाँ रहने आए हैं या सिर्फ लूटने।

कुछ पुरानी ब्रिटिश कॉलोनियाँ अमीर हो गईं, फिर भारत क्यों गरीब रह गया?

इसे 2024 के अर्थशास्त्रीय नोबेल की दृष्टि से देखते हैं :

1. खुशहाली की संस्थागत जड़ें

हर कॉलोनी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं हुआ।

ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर, जहां ब्रिटिश लंबे समय तक रहे, उन्होंने समावेशी संस्थाएं बनाईं, जो कानून का राज, संपत्ति के अधिकार, और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करती थीं।

लेकिन भारत में, जहाँ मौसम और बीमारियों की वजह से वे बस नहीं पाए, उन्होंने शोषण करने वाली संस्थान बनाईं, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य सिर्फ़ दौलत हड़पना था, न कि भविष्य का निर्माण करना।

2. बसने वालों की मृत्यु दर और शासन प्रणाली

बीमारियाँ जीतनी गंभीर, बसने वाले उतने ही कम।

और बसने वाले जितने कम उतना ही लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाने का उत्साह भी कम। इसीलिए भारत को दूर से चलाया गया—विकसित नहीं, प्रशासित किया गया।

3. समृद्ध देश बना कंगाल कॉलोनी

कॉलोनी बनने से पहले, भारत उत्तरी अमेरिका से भी अमीर था।

लेकिन जहाँ आबादी घनी और संपत्ति ज़्यादा थी, वहाँ कोलोनियलिस्ट का एकमात्र लक्ष्य था—नियंत्रण।

तो उन्होंने सिर्फ़ लूटने वाली व्यवस्थाएं बनाईं।

धीरे-धीरे, इनसे संस्थागत विकास रुक गया।

4. नोगालेस का उदाहरण

नोगालेस एक ऐसा शहर है जो—आधा अमेरिका में है और आधा मेक्सिको में।

वही भौगोलिक क्षेत्र, वही लोग।

पर संस्थाएं अलग-अलग।

अमेरिकी हिस्सा फल-फूल रहा है।

मेक्सिकन हिस्सा संघर्ष कर रहा है।

भारत भी ऐसा ही है—भारत में कोलोनियलिस्ट संस्थाएं जनता की भागीदारी के लिए नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाई गई थीं।

5. शोषणकारी संस्थाओं का जाल

ऐसे सिस्टम आसानी से नहीं हटते।

इन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि ये सिर्फ समाज के एलिट यानी अभिजात वर्ग की रक्षा करें।

आज़ादी के बाद भी भारत को एक ऐसा ही, ऊपर से नीचे चलने वाला कॉलोनियल तंत्र मिला, जो नियंत्रण के लिए था, जमीनी बदलाव के लिए नहीं।

6. मामला सिर्फ भूगोल का नहीं

कुछ लोग कहते हैं कि गर्म देशों में गरीबी ज़्यादा होती है।

यह बात भ्रामक है।

मसला मौसम का नहीं है, बल्कि कोलोनियलिस्ट सोच का है।

जहाँ उन्होंने अपने लिए कुछ बनाया, वहाँ खुशहाली आई।

जहाँ उन्होंने सिर्फ लुटा, वहाँ गरीबी।

भारत की आज़ादी के बाद की जद्दोजहद

सेटलर कॉलोनियों की तुलना में भारत में संस्थागत सुधार बहु धीमे रहे हैं।

आज भी हमारे भूमि कानून, नौकरशाही और आर्थिक नीतियाँ, हमें विरासत में मिली उसी प्रणाली पर आधारित हैं।

मिलन की उम्मीद

अर्थशास्त्री “convergence” यानी मिलन की बात करते हैं। इसके पीछे की सोच यह है कि समय के साथ गरीब देश अमीर देशों की बराबरी कर लेंगे। जैसे कोई पिछड़ा हुआ खिलाड़ी धीरे-धीरे गति पकड़कर आगे वाले तक पहुँच जाता है।

Convergence दो तरह के होते हैं :

1. Beta convergence (गति से पकड़ना)

अगर बुनियादी चीजें (शिक्षा, तकनीक, संस्थाएं) समान हों तो गरीब देश अमीर देशों से तेज़ी से बढ़ते हैं।

उदाहरण: अगर भारत 6% की दर से बढ़ रहा है और अमेरिका 2% से, तो भारत धीरे-धीरे अमेरिका को पकड़ सकता है।

2. Sigma convergence (अंतर कम करना)

जब असल आमदनी का फ़र्क घटने लगता है।

उदाहरण: 1960 में अमेरिका, दक्षिण कोरिया से 10 गुना अमीर था।

आज बस 2 गुना अमीर है!

यह उतना आसान क्यों नहीं है?

convergence अपने-आप नहीं होती। कई देश पावर्टी ट्रैप में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि:

संस्थाएं कमज़ोर होती हैं

शिक्षा का स्तर खराब होता है

भौगोलिक स्थिति कठिन होती है (जैसे लैंडलॉक्ड देश)

अस्थिर राजनीति

कई अफ़्रीकी देश दशकों की मेहनत के बाद भी बराबरी नहीं कर पाए हैं।

Solow Growth Model

सोलो विकास मॉडल कहता है कि convergence संभव है लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, मतलब देश तभी बराबरी कर सकते हैं जब उनके पास हों:

समान बचत दर

समान जनसंख्या वृद्धि

समान तकनीक

वरना, फ़र्क बना ही रहता है।

तो… हम अब तक गरीब क्यों हैं?

क्योंकि हमारी सच्चाई, हमारा सत्य, सिर्फ़ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है।

यह इतिहास, संस्थाओं, नीतियों, और उन ढाँचों की बात है, जो कभी हमारे विकास के लिए बनाए ही नहीं गए थे।

इस सत्य को पहचानना सुधार की पहली सीढ़ी है।

विपरीत दिशा में दौड़—Divergence का सिद्धांत

जहां convergence कहता है कि गरीब देश धीरे-धीरे अमीरों की बराबरी करेंगे, वहीं divergence कहता है कि फ़ासला और बढ़ता है।

जैसे कोई दौड़ हो, जिसमें कुछ खिलाड़ी जेटपैक लगाकर आगे उड़ जाते हैं, और बाकी पत्थरों से ठोकर खाकर या रेत में धँसते हुए पीछे छूट जाते हैं।

1. Beta-divergence (धीरे-धीरे दूर होते जाना)

कभी एक जैसी शुरुआत करने वाले देशों में से अमीर देश तेजी से बढ़ते हैं, गरीब पीछे छूटते हैं।

उदाहरण: 1960 में घाना और दक्षिण कोरिया की प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी। आज, दक्षिण कोरिया घाना से करीब 20 गुना अमीर है।

घाना का सफ़र उलटी दिशा में रहा।

2. Sigma-divergence (आमदनी की खाई और चौड़ी होना)

समय के साथ देशों के बीच की आमदनी का फ़ासला और बढ़ता जाता है।

उदाहरण: 1820 में, सबसे अमीर देश (ब्रिटेन) सबसे गरीब देश से लगभग 3 गुना अमीर था।

आज, सबसे अमीर देश (जैसे स्विट्ज़रलैंड) सबसे गरीब (जैसे बुरुंडी) से 100 गुना अमीर हैं।

ऐसा क्यों होता है?

तकनीकी एकाधिकार यानी Technology Monopoly: अमीर देश नई खोज (AI, बायोटेक) में आगे हैं और पेटेंट अपने पास रखते हैं। गरीब देश पुरानी तकनीक में अटके रहते हैं।

ब्रेन ड्रेन: प्रतिभाशाली लोग (जैसे IIT के छात्र) विदेश चले जाते हैं, जिससे अपने देश में ज्ञान और कौशल की कमी हो जाती है।

प्राकृतिक संसाधन का अभिशाप: जिन देशों की अर्थव्यवस्था तेल या खनिज पर टिकी है, वहाँ अक्सर भ्रष्टाचार, संघर्ष और अन्य उद्योगों की अनदेखी होती है (जैसे वेनेज़ुएला)।

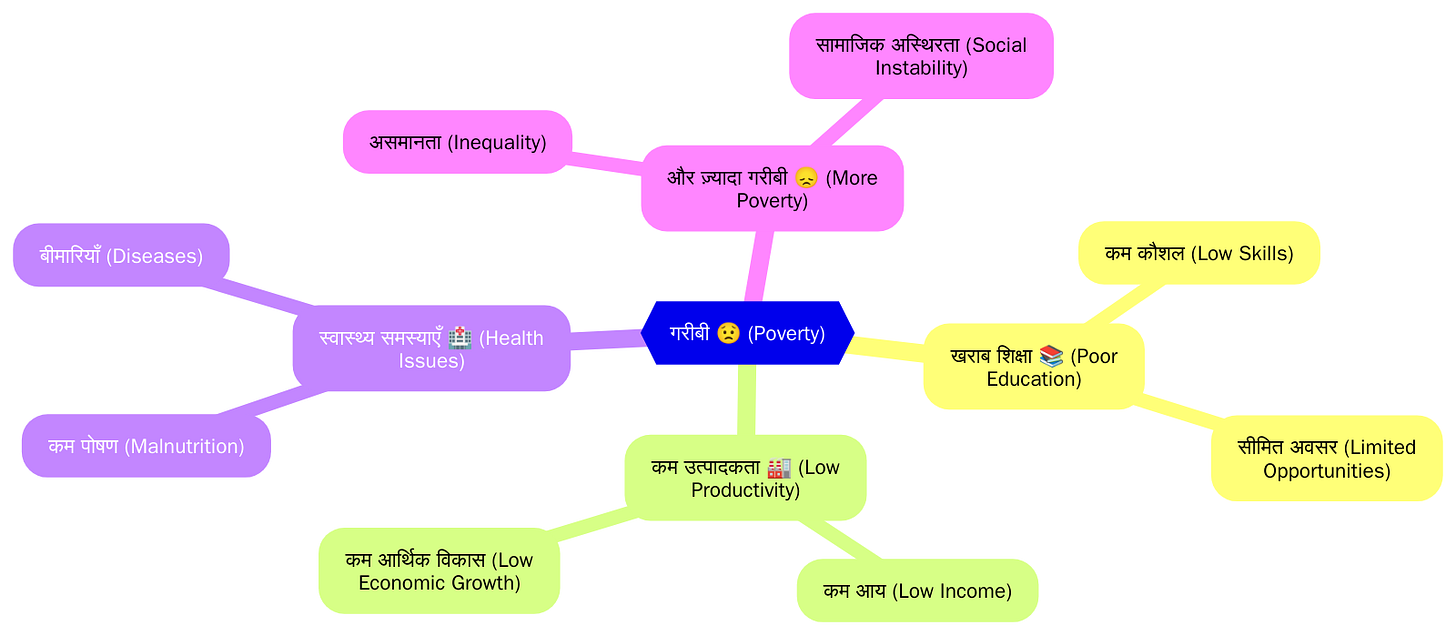

दुष्चक्र: गरीबी → खराब शिक्षा → कम उत्पादकता → और ज़्यादा गरीबी।

मैथ्यू इफेक्ट

कभी सुना है—“अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब”?

बस यही divergence है!

अर्थशास्त्र में इसे कहते हैं:

Increasing returns to scale: बड़े देश (जैसे अमेरिका, चीन) ज़्यादा निवेश, प्रतिभा और नवाचार को खींचते हैं, जैसे एक बर्फ का गोला लुढ़कता हुआ बड़ा होता जाता है।

Network Effects: सिलिकॉन वैली इसलिए फलती-फूलती है क्योंकि सब वहीं हैं, गरीब इलाकों के पास मुकाबला करने की शक्ति ही नहीं है।

Divergence के कुछ वास्तविक किस्से

विजेता: औद्योगिक क्रांति के बाद पश्चिम, 1980 के बाद का चीन, तकनीकी हब्स (सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु)

पराजित: सब-सहारन अफ़्रीका, युद्धग्रस्त देश (यमन, सीरिया), संसाधनों से अभिशप्त देश (कांगो)

मिडल-इनकम ट्रैप: कुछ देश (जैसे ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका) पहले तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन फिर एक मुकाम के बाद ठहर जाते हैं, उच्च आय वाले देश नहीं बन पाते।

सोलो मॉडल की चेतावनी

सोलो ग्रोथ मॉडल कहता है:

अगर किसी देश में convergence की शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो वही देश पीछे छूट जाता है।

गरीब देश जिनमें बचत दर कम हो, आबादी तेज़ी से बढ़ रही हो, या संस्थाएं कमजोर हों, वे धीरे-धीरे और पिछड़ते जाते हैं।

वहीं अमीर देश तकनीक और पूंजी में निवेश करते रहते हैं और आगे निकलते जाते हैं।

लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती…

कोलोनियलिज़्म की विरासत: कॉलोनियल ताकतों ने जिन देशों से धन और मानवश्रम छीना (जैसे भारत), वहां संस्थाओं की नींव ही खोखली रह गई।

अन्यायपूर्ण व्यापार नीति: अमीर देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं, गरीब देशों के उत्पादों पर टैरिफ लगाते हैं।

जलवायु परिवर्तन: जिन देशों ने प्रदूषण कम किया, वही बाढ़-सूखा झेल रहे हैं। (जैसे बांग्लादेश बनाम अमेरिका)

Divergence का सिद्धांत कहता है कि, अगर संस्थाएं, तकनीक और वैश्विक संतुलन ठीक न हों तो अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई समय के साथ और गहराती जाती है।

यह ज्ञान भारत के लिए क्यों ज़रूरी है?

क्योंकि भारत एक अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत कई अर्थव्यवस्थाओं का एक देश है! कैसे?

अब महाराष्ट्र को ही ले लीजिए:

हालाँकि यह देश का सबसे अमीर राज्य है, पर इसके अंदर ही कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो बिहार के सबसे गरीब हिस्सों जैसे हैं। राज्य स्तर के औसत आंकड़े देखकर या पूरे राज्य के लिए एक ही नीति अपनाकर हम इसे ना ही समझ सकते, ना ही सुलझा सकते हैं।

यहाँ हमें चाहिए—रीजनल वैल्यू एडेड (RVA)

यानी हर क्षेत्र कितना आर्थिक मूल्य जोड़ रहा है, इसकी क़रीबी जानकारी।

आश्चर्यजनक विरोधाभास

सबसे ज़्यादा RVA (2011–12): ₹1,52,128 करोड़

सबसे कम RVA: ₹556 करोड़

यानी एक देश के भीतर ₹1,51,572 करोड़ का फ़र्क है।

2004–05 से 2011–12 के बीच यह फ़ासला और बढ़ गया।

भारत मिल नहीं रहा, टूट रहा है—It is diverging!

यह समझ हमें मिलती है एक बेहद अहम किताब : Regional Economic Diversity: Lessons from an Emergent India से| लेखक — पूर्णिमा डोरे और कृष्णन नारायणन।

जहाँ ज़्यादातर अध्ययन राज्य-स्तर पर रुक जाते हैं, वहीं यह किताब 77 NSS क्षेत्रों में गहराई से झांकती है और दिखाती है—एक सूक्ष्म और सच्ची तस्वीर असमानता की।

इसका मतलब क्या है?

हम किसी दूर की “convergence theory” का इंतज़ार नहीं कर सकते। क्योंकि

ये सिर्फ आँकड़े नहीं हैं।

ये ज़िंदगियाँ हैं। सपने हैं। टूटते भविष्य हैं।

- जीत जोशी

जीत के लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं: jeetjoshi.substack.com

We welcome articles/blogs/experiences from our readers and listeners. If you are interested in getting your writing featured on Puliyabaazi, please send us your submissions at puliyabaazi@gmail.com. Check out this article for submission guidelines.

Reading Recommendation

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते रक्षा नीति एक बार फिर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। रक्षा बजट रक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो आइए हमारे रक्षा बजट की स्थिति पर डालते हैं एक नज़र प्रणय के इस लेख द्वारा :

Book Chapter | Neither Guns nor Butter: The Inconvenient Truth of India’s Defence Financing by Pranay Kotasthane

एक सवाल, कई जवाब: क्या सम्पत्ति कर आर्थिक असमानता से निजात दिला सकता है? Can wealth tax solve economic inequality?

ये हमारी नई कोशिश "एक सवाल, कई जवाब" का पहला अंक है। इस बार का सवाल है - क्या सम्पत्ति कर आर्थिक असमानता से निजात दिला सकता है?

अर्थतंत्र को क्यों समझें ? Economics for Everybody ft. Ashish Kulkarni

इस हफ़्ते एक अर्थशास्त्री से बात अर्थतंत्र के बारे में ही। एक आम इंसान को अर्थतंत्र को समझने की क्या ज़रूरत है? इस विषय को विद्यार्थियों की लिए मज़ेदार कैसे बनाया जाए? इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा अर्थशास्री, शिक्षक और लेखक आशीष कुलकर्णी के साथ।