50 Years of Towards Equality

भारतीय नारीवादी आंदोलन में बदलाव की कहानी। A tale of two women in the arena.

"If they don’t give you a seat at the table, bring a folding chair."

-Shirley Chisholm

पुलियाबाज़ी पर हम हर हफ़्ते नए-नए विषयों पर बातें करते हैं। कभी हमारे पास शेयर करने के लिए कुछ जवाब होते है तो कभी बस सवाल ही सवाल। और कभी-कभी तो ये भी होता है कि जवाब से शुरू हुई एक चर्चा नए सवाल खड़े कर देती है।

आज का सवाल भी एक पुलियाबाज़ी से ही निकल कर आया है।

फेमिनिज़्म पर हमारी पुलियाबाज़ी के दौरान सौरभ चंद्रा ने मुझसे पूछा, “तुम विमेंस रिज़र्वेशन के बारे में क्या सोचती हो, ख्याति?”

“As a matter of principle, मैं इससे सहमत नहीं हूँ।”, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया।

“हाँ, पार्लियामेंट में ज़्यादा महिलाएं तभी पहुँचेंगी जब हमारे समाज में ज़्यादा औरतें पब्लिक लाइफ में शामिल हो पाएंगी। उस पर काम करने की बजाय हम जो lagging indicator है उसको फिक्स करने में लगे हैं।”, सौरभ ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। मैंने भी उनकी इस बात पर हामी भरी।

संविधान सभा में भी महिलाओं ने यही रुख अपनाया था। उन्होंने महिलाओं के लिए सीटों को रिज़र्व करने की बात को सरासर रिजेक्ट कर दिया था।

“When there is reservation of seats for women, the question of their consideration for general seats, however competent they may be, does not usually arise. We feel that women will get more chances in the future to come forward and work in free India, if the consideration is of ability alone.”

—Renuka Ray’s speech in the Constituent Assembly.

Source: Selected speeches by women’s members in the Constituent Assembly

इन महिलाओं का मानना था कि जैसे-जैसे भारत एक आज़ाद समाज बनेगा, महिलाओं को भी देश की तरक्की में शामिल होने का समान अवसर मिलेगा। जैसे-जैसे महिलाओं के लिए नए दरवाज़े खुलेंगे, वे खुदबखुद राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से संसद और विधान सभा तक अपना रास्ता खोज लेंगी।

उस पुलियाबाज़ी को सुनने के बाद, एक महिला श्रोता ने हमें एक ईमेल भेजा। उन्होंने तर्क दिया कि जब हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ इतना भेदभाव होता है, तो राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए रिज़र्वेशन देने में क्या बुराई है?

उनके ईमेल के बाद मैं सोचने लगी कि भारत में नारीवादी आंदोलन ने आरक्षण को नकारने से 33% आरक्षण माँगने का युटर्न कैसे लिया?

ध्यान रहे कि हम इस लेख में केवल पॉलिटिकल आरक्षण पर बात कर रहे हैं। कृपया इसे शिक्षण या सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ कंफ्यूज न करें। हम उस विषय पर किसी और दिन चर्चा करेंगे।

मुझे लगा कि शायद मुझे पूरी कहानी पता नहीं है। इस सवाल पर पढ़ते पढ़ते मैं 1975 में पहुँच गयी।

भारतीय संविधान को लागू हुए एक चौथाई सदी बीत चुकी थी। आज़ाद भारत में Daughters of Independence की एक पीढ़ी बड़ी हो चुकी थी। वे क्या अनुभव कर रही थी? उनकी परिस्थिति क्या थी?

Towards Equality

इन सवालों के जवाब मुझे Towards Equality नाम की एक सरकारी रिपोर्ट में मिले। ये रिपोर्ट भारत में महिला आंदोलन की दिशा बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।

ये भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट थी, जिसे वीना मजूमदार के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इस रिपोर्ट में महिलाओं के जीवन के कई पहलुओं की गहराई से जाँच की गई थी, और इसे पूरे भारत में महिलाओं, महिला नेताओं, महिला संगठनों, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और राजनेताओं से सलाह लेकर बनाया गया था। ये रिपोर्ट इसलिए बनी क्योंकि 1975 को International Women’s Year घोषित किया गया था, और भारत उन कुछ गिनेचुने देशों में से एक था जहाँ एक महिला प्रधान मंत्री देश का नेतृत्व कर रही थी। इसलिए भारत के लिए UN में ये रिपोर्ट जमा करना ज़रूरी हो गया था।

किसीको अंदाज़ा भी नहीं था कि इस रिपोर्ट के निष्कर्ष इतने चौंकाने वाले होंगे। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में महिलाओं की स्थिति असल में कई मामलों में और खराब हो गई थी जैसे कि:

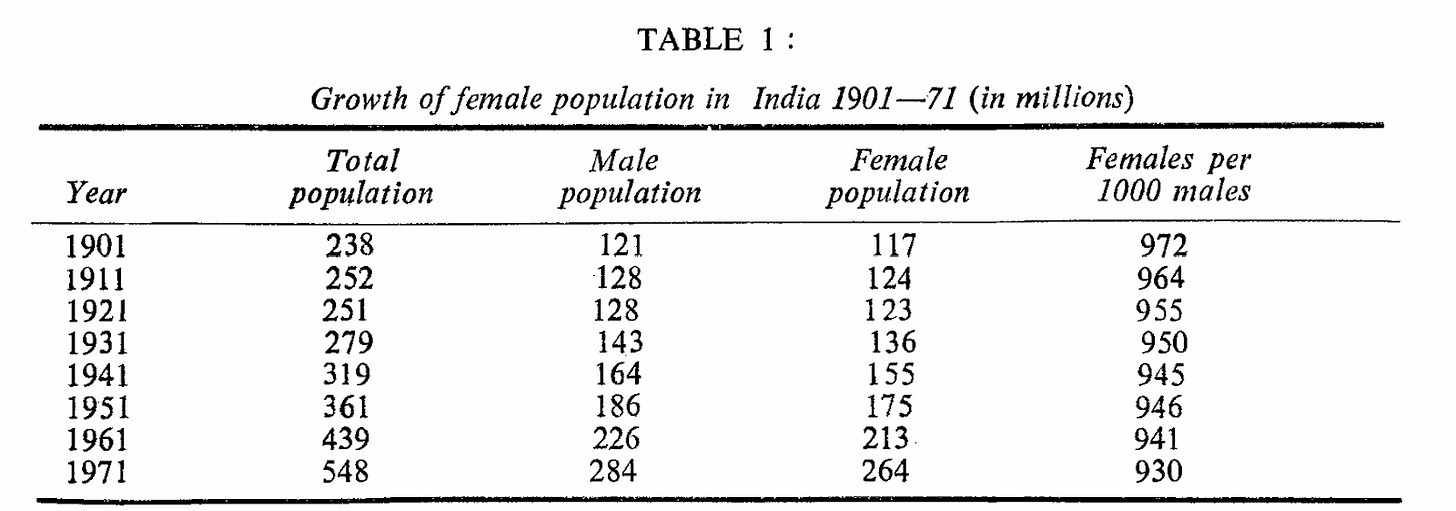

Sex Ratio में गिरावट

पुरुषों की तुलना में कम साक्षरता और शिक्षा दर

पुरुषों की तुलना में ख़राब स्वास्थ्य और कम life expectancy

रिपोर्टने ये दर्शाया कि भारत की आधी आबादी सबसे बड़ी minority बनने के खतरे में थी।

इसमें ऐसे उदाहरण भी दिए गए जहाँ सरकारी संस्थाओं ने भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया था।

During the tenure of Charan Singh as the CM of Uttar Pradesh, in reply to a question in Vidhan Sabha on 16 July 1971, the State Government admitted that, “In June 1970, the State Government sent a letter to the Government of India stating that women officers should not be admitted to the IAS. If that was not possible, then at least they must not be sent to this State.”

Source: Towards Equality Report

औरतों के लिए राजनीतिक समानता व्यवहार में समानता में नहीं बदली थी। रिपोर्ट ने कहा कि राजनीतिक शक्ति अपने आप में अंत नहीं है। यह औरतों की स्थिति में सुधार का एक साधन है। राजनीतिक अधिकारों की समानता ने समानता और शक्ति का भ्रम पैदा किया था, जबकि वास्तव में महिलाओं की स्थिति बिगड़ रही थी। कुछ और करने की ज़रूरत थी।

रिपोर्ट अपने सदस्यों द्वारा लिखे गए विभिन्न Dissent Notes के लिए भी पढ़ने लायक है।

कई अन्य सिफारिशों के साथ साथ रिपोर्ट ने ग्राम पंचायतों और स्थानीय शासन के स्तर पर महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की वकालत की।

कुछ महिला सदस्यों ने किसी भी प्रकार के आरक्षण से असहमति जताई, जबकि कुछ महिला सदस्यों ने आरक्षण को और आगे बढ़ाने के लिए तर्क देते हुए असहमति जताई।

मैं आपके लिए दोनों तरफ से तर्क प्रस्तुत करूँगी।

महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण के पक्ष में तर्क:

राजनीति में काम करने वाली महिलाओं को पुरुष सदस्यों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को नामांकन देने में हिचकिचाते हैं।

चुनी गई महिलाएं एक छोटा अल्पसंख्यक जूथ होती हैं और इसलिए निर्णय लेने में उनकी बहुत कम हिस्सेदारी होती है।

आरक्षण की व्यवस्था राजनीतिक दलों को ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को सीटें देने के लिए मजबूर करेगी। संख्या में ज्यादा होने से, इलेक्टेड बॉडी में उनकी आवाज़ मज़बूत होगी।

इससे देश में महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। महिला प्रतिनिधि भी महिलाओं के मुद्दों के प्रति अधिक जिम्मेदार महसूस करेंगी।

परंपरागत रूप से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को अच्छा नहीं माना जाता। संस्थागत परिवर्तनों के बिना यह सोच नहीं बदलेगी।

महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण के खिलाफ तर्क:

यह समानता के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है।

कुछ राजनीतिक दल महिलाओं को पिछड़े समूहों के बराबर मानने से इनकार कर रहे थे क्योंकि सभी महिलाओं को एक सामान भेदभाव नहीं झेलना पड़ता।

महिला और पुरुष दोनों विधायकों को पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र उनके दृष्टिकोण को सीमित कर देगा।

आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को नाममात्र का प्रतिनिधित्व मिल जायेगा, लेकिन इससे आम महिलाओं की स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समाज में जागरूकता और जागृति से हासिल किया जाना चाहिए।

Towards Equality Report का प्रभाव:

इस रिपोर्ट के चलते कानून और सार्वजनिक नीतियों में कई बड़े बदलाव देखे गए।

इसने घटते Sex Ratio के मुद्दे को उजागर किया। भारत में महिलाओं की संख्या घट रही थी। इसका क्या मतलब था? इसे कैसे ठीक किया जाए? उस समय किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे को मृणाल गोरे ने उठाया और लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया। Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act 1994 में लागू हुआ। लिंग अनुपात में सुधार पिछले दशक में ही दिखना शुरू हुआ है।

1992 में, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया। यह रिपोर्ट की एक बड़ी सिफारिश थी।

रिपोर्ट ने महिलाओं के स्वास्थ्य और मातृत्व संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसके बाद सरकार ने इस दिशा में कई नीतिगत कदम उठाये।

समिति की सचिव वीना मजूमदार जी ने बाद में Center for Women’s Development Studies की स्थापना की। उन्हें Chronicler of India’s Women’s Movement कहा जाता है। 'टुवर्ड्स इक्वालिटी' रिपोर्ट और उसके प्रभावों को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि वह आंदोलन की इतिहासकार से कहीं बढ़कर थीं। उनके काम ने आंदोलन को एक बहुत ही ठोस तरीके से आकार दिया था।

ये तो बात हुई बीते हुए कल की। आज परिस्थिति क्या है? ये समझने के लिए मैंने राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय एक महिला से बात चीत की।

अभिलाषा गावतुरे पेशे से एक डॉक्टर हैं और ग्रामीण महाराष्ट्र में समाज सेवा में जुडी हुई हैं। महाराष्ट्र में पिछले साल हुए विधानसभा चुनावमें वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई।

मैंने उनसे पूछा, "महिलाओं के आरक्षण के बारे में आप क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि इससे महिलाओं को मदद मिलेगी?"

उनका जवाब था: "चाहे पुरुष हो या महिला, क्या चुने हुए प्रतिनिधि वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं?"

मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हमारी राजनीति के इस बुनियादी पहलु पर ज़ोर दिया।

"सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को पार्टी लाइन पर ही चलना पड़ता हैं। जब महिला प्रतिनिधियों की बात आती है, तो उनमें से ज़्यादातर किसी न किसी तरह से राजनीतिक परिवार से जुड़ी होती हैं और केवल अपने पति या अपने परिवार के आदेशों का पालन करती हैं। महिला प्रतिनिधि भी महिलाओं के मुद्दों के बारे में चिंतित नहीं होती हैं, और अगर हो तो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती।"

"चुनाव में आपके औरत होने की बात ने क्या भूमिका निभाई?"

वह एक प्रमुख पार्टी के पुरुष कैंडिडेट के खिलाफ खड़ी थीं।

"जब एक पुरुष उम्मीदवार आपके खिलाफ खड़ा होता है तब 'वो औरत जात है, तुम्हारे काम कैसे करवाएगी' की कहानी को बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर भी मैं कहूँगी कि मुझे जनता का अच्छा समर्थन मिला। महाराष्ट्र में जिजाबाई और सावित्रीबाई की लंबी विरासत की वजह से लोग काफ़ी जागरूक हैं। भले ही मैं हार गई, लेकिन मुझे उत्साहजनक संख्या में वोट मिले।"

"क्या आपको लगता है कि महिलाओं के आरक्षण से कुछ बदलेगा?"

"यह निश्चित रूप से अच्छा होगा। इससे और महिलाओं को राजनीति में आने में मदद मिलेगी, लेकिन हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हम लड़के और लड़कियों को क्या शिक्षा देते हैं, सुधार वहां से शुरू करना पड़ेगा। राजनीति को एक गंदी चीज के रूप में देखा जाता है जिसमें औरतों को शामिल नहीं होना चाहिए। इस मान्यता को भी बदलना पड़ेगा।”

भारत में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतना पहले से ही बहुत मुश्किल है, पर एक स्वतंत्र महिला उम्मीदवार के रूप में जीतना तो और भी मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि अभिलाषा अपना काम जारी रखेंगी और एक और लड़ाई के लिए वापस आएंगी।

अब महिला आरक्षण विधेयक पर वापस आते हैं।

भारतीय संसद ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया है। सत्ताधारी दल ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। विपक्ष ने ओबीसी महिलाओं के लिए अलग क्वोटा की मांग की। आम तौर पर महिला संगठनों ने इसका स्वागत किया, हालांकि 2029 तक अमल में देरी की शिकायत भी की।

दिलचस्प बात ये है कि 2024 के आम चुनावों में, पिछली लोकसभा की तुलना में कम महिला विधायक चुनी गईं। सभी राजनीतिक दल विधेयक का सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन महिला उम्मीदवारों को नामांकन नहीं दे रहे थे। पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से केवल 11% महिलाएं थीं। फिलहाल लोकसभा में केवल 14% और राज्यसभा में 10% सदस्य महिलाएं हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, महिलाओं के मतदान प्रतिशत में सुधार हुआ है। अधिक महिलाओं ने कहा है कि वे अपने मतदान के निर्णय स्वतंत्र रूप से लेती हैं। राजनीतिक दल गैस कनेक्शन और राशन योजनाओं के ज़रिये महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते नज़र आते हैं। मैं यह सोचती रहती हूँ कि ये सिर्फ महिलाओं के मुद्दे कैसे हो गए, ये तो पूरे परिवार के मुद्दे हैं।

"क्या महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए?" इस सवाल से मैंने अपनी खोज शुरु की थी।

मेरा निजी नज़रिया शायद उतना नहीं बदला, पर मैं आरक्षण की मांग क्यों उठी उस बात को भी समझती हूँ।

मेरा निष्कर्ष कुछ ऐसा है:

हमें ज़्यादा महिला प्रतिनिधियों की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्टेड बॉडीज को मोटे तौर पर देश की सामाजिक संरचना को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

क्या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें इसमें मदद करेंगी? हाँ, लेकिन केवल नाममात्र।

क्या यह और महिला नेताओं के उभरने के लिए कुछ अतिरिक्त अवसर पैदा करेगा? निश्चित रूप से हाँ, बशर्ते लोग समझदारी से मतदान करें।

क्या महिला आरक्षण काफ़ी है? बिलकुल नहीं।

हमें इस तथाकथित जीत से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें समाज में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में। यही एकमात्र समाधान है।

इस सवाल का जवाब खोजते हुए, मुझे दो प्रेरणास्त्रोत मिलें—एक अतीत से और एक वर्तमान से।

वीना मजूमदार के काम ने महिलाओं की बिगड़ती स्थिति पर प्रकाश डाला। उनके काम ने 1970 के दशक और उसके बाद भारत में महिला आंदोलन को आकार दिया। अभिलाषा गावतुरे हमारी पीढ़ी की महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। निर्वाचित हों या न हों, वह एक स्वतंत्र भारतीय महिला की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं।

हमें उनके जैसी और भी कई महिलाओं की ज़रूरत है। We need more women in the arena.

सादर,

ख्याति

Reading Recommendation:

Towards Equality Report: here

‘The Man in the Arena’ quote by Theodore Roosevelt: here

‘The Woman in the Arena’ Illustration by Zen Pencils: here

Listen:

Vina Mazumdar’s Interview: